Les bureaux de style Transition

Comme la commode, le bureau connaît de nettes évolutions dans les années 1760. Le bureau plat – élaboré vers 1700 – reste en vogue. Les nouveautés de l’époque Transition sont le bureau à cylindre et le bonheur-du-jour.

Le bureau plat

Le bureau plat est très fréquent. Ses lignes générales sont moins courbes qu’à l’époque rocaille et les ornements sont d’inspiration antique – remarques s’appliquant à tous les meubles Transition.

Bureau plat, copie 20e siècle d’un modèle de J.F. Oeben ; Paris, Mobilier national

Fauteuil de cabinet estampillé Georges Jacob, noyer, cannage, cuir ; Paris, Mobilier national ©Isabelle Bideau

Le fauteuil de bureau (ou fauteuil de cabinet) suit l’évolution stylistique. Sur ce modèle : les pieds courbes sont un héritage du style Louis XV, mais les dés de raccordement annoncent le style Louis XVI.

Le bureau à cylindre

La grande nouveauté de la fin du règne de Louis XV est le bureau à cylindre. Ce modèle a été mis au point par Jean-François Oeben au début de la décennie 1760 pour satisfaire une demande précise du roi, qui avait constaté à plusieurs reprises que son bureau était visité en son absence. Louis XV souhaitait un bureau sur lequel il pourrait travailler ses dossiers, puis est à ranger dans les meubles à transformation.

Un chef-d’œuvre d’art et de technique

Bureau à cylindre conçu et fabriqué par Oeben et Riesener, bâti de chêne, marqueteries de satiné, amarante, sycomore, bois de rose, acajou, etc., bronzes ciselés et dorés ; 1760-1769 ; château de Versailles, appartements privés du roi, cabinet d’angle

La commande est passée en 1760 à Jean-François Oeben qui, formé au métier d’ébéniste et de mécanicien, est l’artisan idoine pour la satisfaire. Le meuble est livré neuf ans plus tard par Riesener – Oeben est décédé en 1763 – et prend place dans le bureau d’angle des appartements privés du roi, où on peut encore l’admirer. Récemment restauré, on le voit aujourd’hui dans sa splendeur d’origine.

Ses proportions sont imposantes – près de 1,50 de haut sur 2 mètres de large, pour 350 kg – et son décor somptueux, à la hauteur de son destinataire. Des artisans de quatorze corporations ont participé à sa réalisation – menuisiers, ébénistes bien sûr, mais aussi fondeurs, ciseleurs, doreurs, etc.

C’est une table de travail. Louis XV puis Louis XVI y étudiaient quotidiennement leurs dossiers, ce qui explique la présence d’une pendule, dont le cadran est à double face. Le roi pouvait travailler même dans la pénombre grâce à deux bras de lumière de part et d’autre du cylindre.

Une clé unique, découpée en fleur de lys, permet l’ouverture et la fermeture du cylindre et l’accès à tous les tiroirs intérieurs. Un loquet placé sous le plateau, à portée de main du roi assis, déclenche l’accès à un double fond. Les documents sensibles y sont en sécurité.

Seule concession à la Révolution, les emblèmes royaux ont été masqués par des motifs politiquement neutres, par exemple au revers du meuble le profil de Minerve s’est substitué à celui de Louis XV. La radiographie du bureau a montré que le portrait du roi est toujours visible sous celui de la déesse antique.

L’association de pieds courbes et d’un plateau aux lignes droites inscrivent clairement ce meuble dans le style Transition. La galerie de bronze doré couronnant la partie supérieure du bureau est également une caractéristique des meubles Transition.

Jean-François Oeben, le meilleur ébéniste de son temps

L’œuvre de Jean-François Oeben (1721-1763) n’est pas parfaitement connue. Il n’a eu sa propre estampille qu’à la fin de sa vie, une fois reçu maître. Après sa mort, sa veuve a continué à faire apposer l’estampille de son défunt mari sur les réalisations sortant de l’atelier, comme la loi le lui permettait. En résumé, nombre de meubles fabriqués par Oeben ne portent pas son estampille, tandis que d’autres, réalisés dans son atelier après sa mort, la portent.

Né en Allemagne, Oeben s’installe à Paris à une vingtaine d'années. Il intègre au Louvre l’atelier de Charles-Joseph Boulle – le dernier fils vivant du grand André-Charles Boulle. Le fils produisait des meubles similaires à ceux de son père. Avant de faire du Oeben, Oeben a fabriqué du Boulle ! Cela explique en partie l’importance du style Boulle (de l’époque de Louis XIV) dans l’élaboration du style Louis XVI. En 1754, à la mort de Boulle fils, Oeben est nommé « ébéniste du roi », grâce au soutien de Mme de Pompadour, et obtient un atelier aux Gobelins, puis à l’Arsenal. Il est donc ébéniste « privilégié », c’est-à-dire jouissant du privilège – accordé par le roi – d’exercer son métier hors du cadre des corporations. Toutefois, pour éviter tout conflit avec les maîtres, il demande la maîtrise, en 1761, qu’il obtient immédiatement. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il appose sa propre estampille sur ses meubles. Il s’éteint deux ans plus tard, en 1763.

La vie de Mme Oeben témoigne des alliances très fréquentes entre les familles d’artisans d’une même corporation. Sœur de l’ébéniste Roger Vandercruce (francisé en Lacroix), elle épouse Jean-François Oeben, puis une fois veuve se remarie avec Henri Riesener, collaborateur de son premier mari. Le grand Oeben (Jean-François) avait un frère, Simon, également ébéniste et également marié à une fille Vandercruse. Quant à leur sœur Catherine, elle a épousé Martin Carlin, autre ébéniste de grand talent.

Le succès du bureau à cylindre est immédiat. Diverses copies du modèle réalisé pour Louis XV ont été commandées à l’atelier d’Oeben, repris par Riesener. Parmi ces copies, celle conservée à la Wallace collection est assez semblable au modèle royal.

Les bureaux à cylindre deviennent fréquents ; certains de dimensions imposantes, d’autres plus petits ; certains de grand luxe, d'autres, plus modestes.

Bureau à cylindre à cinq tiroirs, estampillé L. BOUDIN – JME, placage de bois de rose, vers Paris, Mobilier national ©Isabelle Bideau

Bureau à cylindre estampillé J.F. Leleu, bâti de chêne, placage de bois de rose et de sycomore, marqueterie de bois polychromes, bronze doré, porcelaine tendre de Sèvres ; vers 1768-1769 ; Louvre, département des objets d’art

Sur le bureau de Louis XV, le cylindre est fait de lamelles de bois ; ici, il est rigide. Il est orné d’une superbe marqueterie : un carquois et un flambeau entrecroisés sur une guirlande de fleurs.

Sur le bureau de Louis XV, le cylindre est fait de lamelles de bois ; ici, il est rigide. Il est orné d’une superbe marqueterie : un carquois et un flambeau entrecroisés sur une guirlande de fleurs.

Ce bureau est orné de vingt-six plaques de porcelaine encastrées dans des cloisons rapportées sur le bâti, puis prises dans des encadrements de bronze.

Les meubles peuvent alors se transformer de manière étonnante, tel cet élégant petit bureau à cylindre, probablement imaginé pour une dame, qui grâce à la mécanique devient une table de toilette. Écrire et se faire belle sont deux activités bien diverses ; rappelons cependant que la toilette n’était pas un moment aussi intime qu’aujourd’hui, les dames de la haute société recevaient alors qu’elles se faisaient coiffer ou se paraient.

Petit bureau à cylindre, vers 1776-1780 ; Londres, Victoria and Albert Museum, legs de John Jones

Le même bureau à cylindre. Une fois ouvert, il devient table de toilette ©Victoria and Albert Museum

Le modèle de bureau à cylindre restera en vogue tout au long du 19e siècle.

Le bonheur-du-jour

Le bonheur-du-jour apparaît au cours de la décennie 1760 sous l’impulsion de marchands-merciers, ces faiseurs de goût parisiens. Son appellation poétique est contemporaine de son invention. C’est un petit bureau à gradin dans lequel sont aménagés tiroirs ou compartiments. Ce gradin est généralement surmonté d’une galerie de bronze ajourée, tout comme la tablette d’entrejambes. Ce type de galerie très fréquent sur les meubles de style Transition.

Bonheur-du-jour attribué à Charles Topino, vers 1770 ; Paris, musée Cognacq-Jay

Le même bonheur-du-jour ouvert

Les courbes des pieds se marient aux lignes droites du plateau et de la tablette d’entrejambes. La marqueterie est d’une grande élégance. De nombreux rangements sont dissimulés dans le gradin.

La tablette d’entrejambes ne laisse guère de place aux jambes. Lorsqu’elle souhaite écrire, la dame fait donc coulisser une tablette, aménageant ainsi un espace suffisant pour une position confortable. Rappelons que le confort est une préoccupation majeure des menuisiers du 18e siècle.

Ce genre de bureau peut être rapproché des meubles à transformation très en vogue à l'époque Transition.

Le même bonheur-du-jour vu de côté

Le même bonheur-du-jour vu du dessus

Les bonheurs-du-jour sont souvent plaqués de marqueteries représentant des fleurs et des objets ; le décor de laque est plus rare.

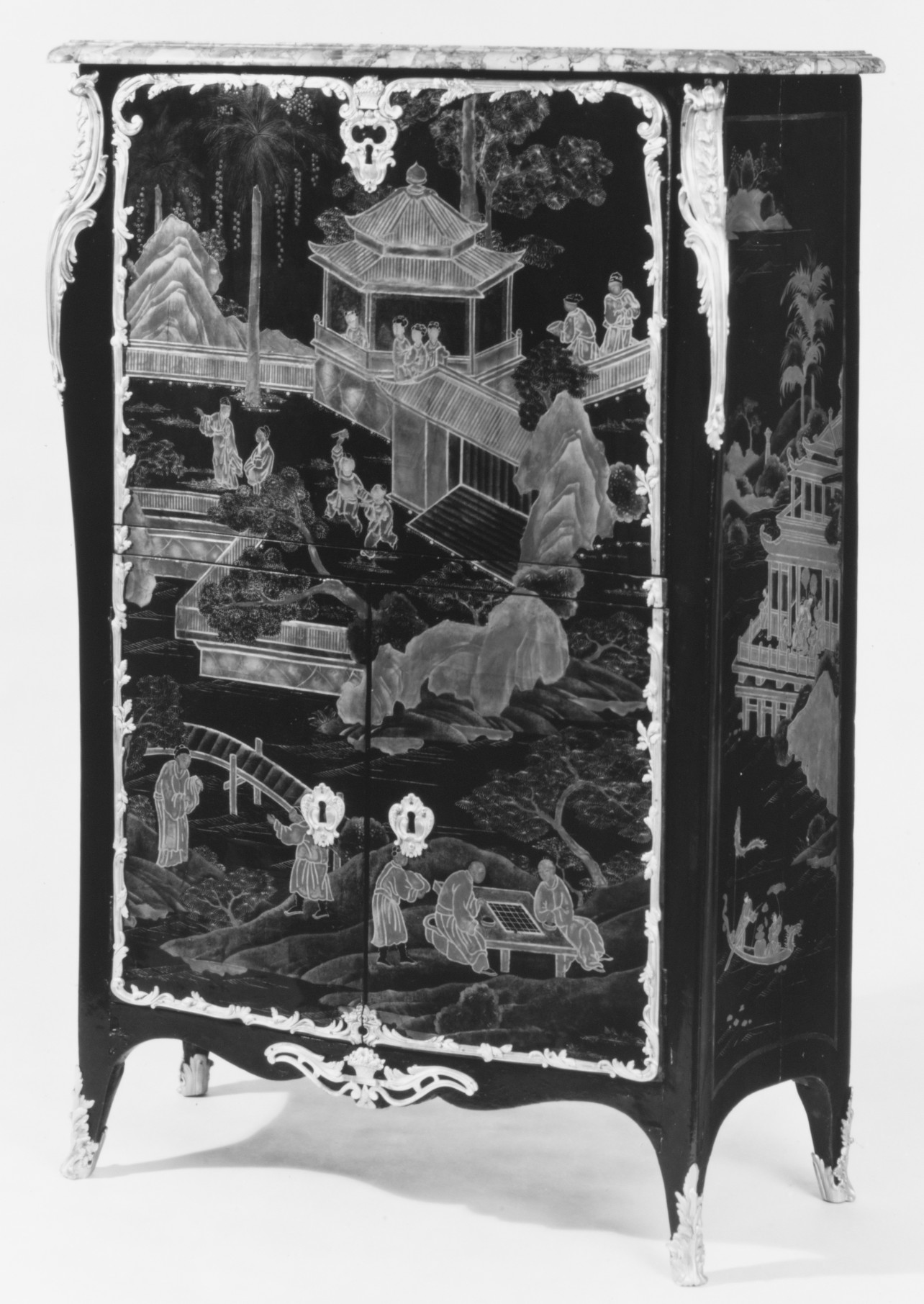

Bonheur-du-jour estampillé Claude-Charles Saunier, bâti de chêne, placage d’ébène et de panneaux de laque japonaise, bronzes dorés et marbre, vers 1765-1775 ; New-York, The Metropolitan Museum of Art, collection Jack et Belle Linsky, 1982

Détail du décor de laque japonaise du bonheur-du-jour de Claude-Charles Saunier

Meuble à usage féminin, le bonheur-du-jour est placé dans la chambre, le salon ou le boudoir de madame.

Karl Anton Hickel, « La princesse de Lamballe », huile sur toile, 1788 ; Vienne, musée Liechtenstein

La princesse de Lamballe, une proche de Marie-Antoinette, est en train d’écrire sur un bonheur-du-jour, un pied reposant sur un tabouret.

Ce petit bureau reste très en vogue jusqu’à la fin du 18e siècle, avant d’être revisité dans la seconde moitié du 19e siècle.

Le secrétaire

Le secrétaire se diffuse à l’époque Transition. C’est un meuble haut composé d’une partie basse et d’une partie haute, séparées l’une de l’autre par une table servant à écrire. Cette table se rentre dans le meuble ou se rabat sur la partie supérieure suivant les modèles. Il ferme à clé à divers endroits ; comme son nom l’indique, on peut y placer des secrets !

Secrétaire à abattant attribué à Roger Vandercruse, marqueterie de chinoiseries ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art

Le même secrétaire, portes du haut et du bas ouvertes ©musée du Louvre

Les portes du bas s’ouvrent par des vantaux, tandis que celles du haut glissent vers l’intérieur du meuble.

Le même secrétaire (détail des marqueteries de chinoiseries) ©musée du Louvre

Les lignes légèrement courbes et les marqueteries de chinoiseries rattachent ce secrétaire au style Louis XV. Le suivant est d’un tout autre esprit : ses lignes droites et le répertoire décoratif antiquisant (cannelures surmontées d’une palmette, frise de grecques) illustrent le néo-classicisme naissant – les contemporains parlent de style « grec ».

Secrétaire à abattant estampillé Joseph (pour Joseph Baumhauer), bâti de hêtre et de chêne, placage d’acajou, marqueterie d’amarante, bois de rose, ébène et houx, bronze doré, marbre, vers 1765-1770 ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Une fois ouvert, l’abattant sert de table à écrire et laisse apparaître des espaces de rangement : caissons et tiroirs.

Secrétaire à abattant estampillé à Pierre Macret, orné de panneaux de laque, vers 1765-1770 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, legs d’Emma A. Sheafer, 1973

Le même secrétaire, ouvert