Le « repose-pieds » de la reine mérovingienne Radegonde

Née vers 520 en Thuringe (Allemagne), Radegonde est contrainte d’épouser Clotaire Ier – un des fils de Clovis –, dont elle était la prisonnière. Pieuse et érudite, elle se tourne peu à peu vers la vie monacale et fonde l’abbaye de Sainte-Croix à Poitiers, où ce meuble est encore conservé aujourd’hui. Il est impossible de savoir s’il a été réalisé spécialement pour elle. En tout cas, il lui a appartenu.

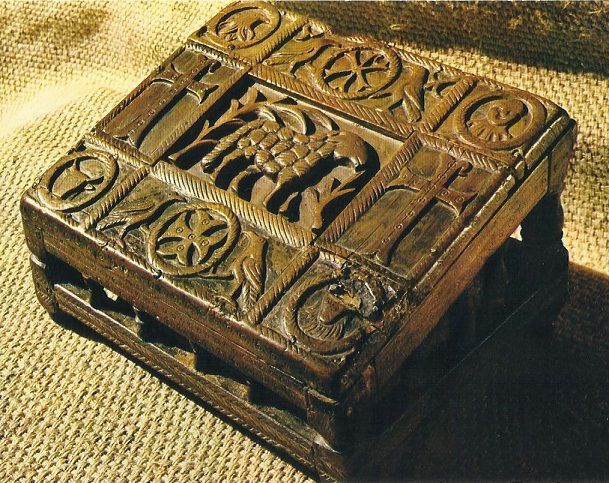

Pupitre de sainte Radegonde, bois (probablement du buis), 6e siècle, Poitiers, abbaye Sainte-Croix

Abondant décor sculpté et riche iconographie

Le plateau est divisé en neuf compartiments séparés les uns des autres par une moulure saillante et striée. Le décor, très abondant, est exclusivement religieux. Au centre, l’Agneau de Dieu (Agnus Dei) entre deux palmes symbolise Jésus en victime sacrificielle lors de la crucifixion ; les palmes font référence au martyre. De part et d’autre de l’Animal prend place une croix latine – dont la branche inférieure est plus longue que les autres.

Dans le compartiment supérieur, le chrisme, le monogramme (emblème fait de lettres). Sont superposées les deux premières lettres grecques du mot « Christ » (messie en grec), le « χ » (chi) et le « ρ » (rhô).

Détail du sarcophage de saint Drausin, marbre, vers 450-550 ; Paris, musée du Louvre, département des antiquités grecques, étrusques et romaines ©Thierry Ollivier

Sur ce sarcophage mérovingien, on retrouve, sculpté en bas-relief, le motif du chrisme.

Dans le registre inférieur du pupitre de Radegonde est sculptée une croix grecque (à quatre branches égales). Chrisme et croix grecque sont flanqués d’oiseaux, probablement les colombes associées au Saint-Esprit. Chaque angle abrite le symbole des évangélistes (le tétramorphe) : l’Aigle de Matthieu, l’Ange de Jean, le Taureau de Luc et le Lion de Marc.

C’est un repose-pieds, preuve à l’appui !

Dès sa « découverte » au 19e siècle, ce meuble a été qualifié de « pupitre », et c’est ainsi qu’il est encore souvent qualifié. On a également parlé d’un repose-tête… plutôt inconfortable ! François Germond, menuisier et ébéniste, restaurateur de meubles reconnu, a minutieusement étudié ce meuble dont il a même réalisé une copie. De son observation minutieuse, il a tiré un petit livre en 1990, Le pupitre de sainte Radegonde. Le plus ancien meuble français (6e siècle). Notons que dans le titre il reprend l’appellation commune de « pupitre » bien que celle-ci ne le convainque pas. Il suggère, arguments solides à l’appui, d’y voir un repose-pieds, c’est-à-dire une petite estrade isolant les pieds du froid et de l’humidité du sol. Il a remarqué d’importantes traces d’usure sur le plateau et des pieds avant, nettement plus abîmés que les pieds arrière. La pression exercée par les pieds des utilisateurs, posés plutôt vers l’avant du meuble, expliquerait selon lui l’inégalité dans l’usure des pieds.

Un pupitre (du latin pulpitum, « estrade ») est un petit meuble à plan incliné servant à écrire ou à lire. Le lettré et futur évêque de Poitiers Venance Fortunat a écrit la biographe de Radegonde, qu’il avait côtoyée. Il nous apprend qu’elle avait reçu une excellente éducation et savait lire. Quant à écrire, c’est autre chose. Au Moyen Âge, l’apprentissage de la lecture est dissocié de celui de l’écriture. Écrire est un métier : une reine n’écrit pas. D’ailleurs, il aurait été impossible d’écrire sur une telle surface, si sculptée. Et pour servir de pupitre à lecture, il manque à ce meuble une encoche à la base du plateau pour empêcher le livre de glisser.

L’évangéliste Mathieu, enluminure (encre or et couleurs sur vélin), provenant de l’évangéliaire commandé par Ebbon, archevêque de Reims, entre 816 et 823 ; Épernay, Bibliothèque municipale