Abraham Bosse nous ouvre les portes d’une chambre louis XIII, entre intimité et apparat

Les gravures d’Abraham Bosse (1602-1676) et les peintures qui en ont été tirées nous permettent d’imaginer les riches intérieurs de l’époque Louis XIII, notamment les chambres. Comme on l’a déjà évoqué, la chambre est à la fois une pièce de l’intimité et de la sociabilité. Les grands et les petits moments de l’existence s’y déroulent.

La chambre, lieu de naissance et de mort

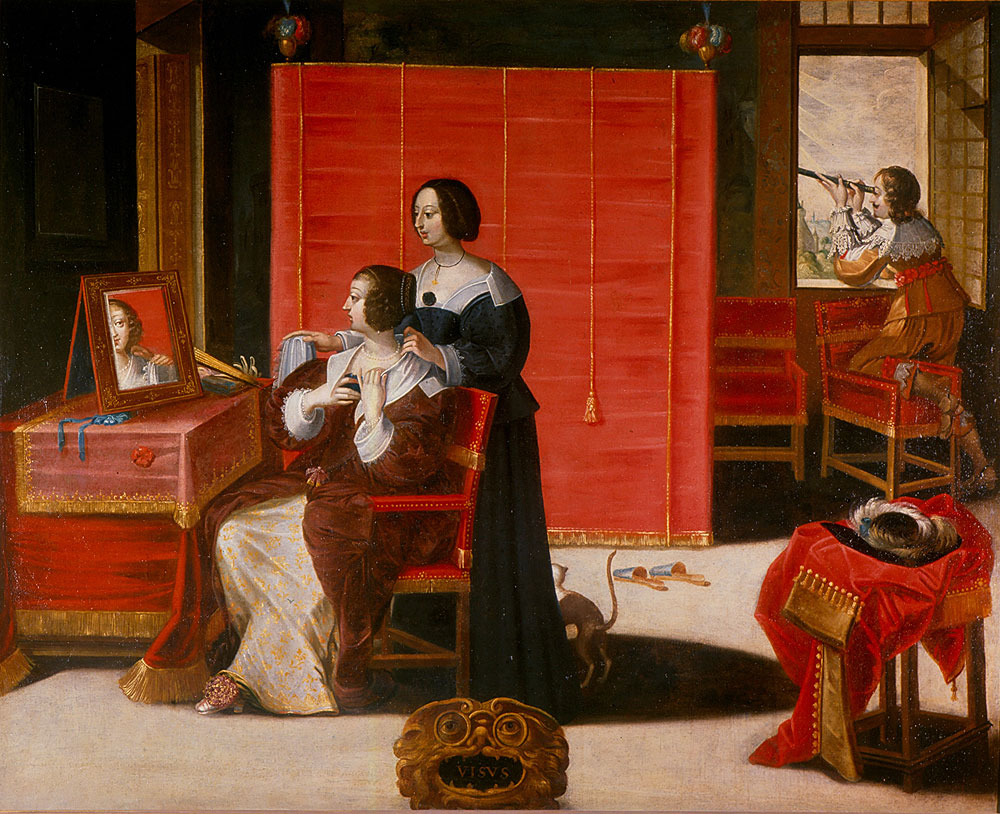

« La Vue », peinture anonyme d’après Abraham Bosse, 17e siècle, Tours, musée des Beaux-Arts

Madame est à sa table de toilette tandis que monsieur observe le ciel à l’aide d’une lunette astronomique. C’est l’époque de Galilée (1564-1642) et l’astronomie suscite alors l’enthousiasme des gens cultivés. Cyrano de Bergerac (1619-1655), qui bien plus tard inspirera une pièce de théâtre à Edmond Rostand, relate vers 1650 son voyage imaginaire sur la lune dans L’histoire comique des états et empires de la Lune.

La table est recouverte d’un épais tissu rouge à franges dorées, lui-même en partie recouvert d’un tissu moins large et plus court : la toilette (petite toile). Être à sa toilette signifie donc se préparer avant d’apparaître en public, se farder, se parer puis s’habiller. Par extension, « faire sa toilette » veut dire se laver. Notre élégante se regarde dans un miroir à pied posé sur la toilette ; un autre miroir est fixé au mur. Le miroir est alors un produit de luxe, au coût exorbitant. Le grand miroir dans lequel se reflète l’ensemble du corps n’existe pas encore. On y reviendra à propos de la galerie des Glaces. De même, les cheminées ne seront ornées de miroirs qu’à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle.

Les rideaux du lit sont tirés ; le lit devient alors un cube de tissu, rappelant le lit du château d'Effiat, aujourd'hui au Louvre. Incontestablement, le travail du tapissier prime ici sur celui du menuisier.

Dans la chambre, on est malade, on se soigne, on meurt

La théorie des humeurs préconise de purger les corps pour rétablir l’équilibre nécessaire à la santé. Saignées et clystères sont ainsi au cœur des pratiques thérapeutiques du XVIIe siècle, comme en témoigne Molière. Sganarelle, médecin malgré lui, répond à la nourrice Jacqueline qui décline son offre de service au motif qu’elle est en pleine santé :

« Cette grande santé est à craindre, et il ne sera pas mauvais de vous faire quelque petite saignée amiable, de vous donner quelque petit clystère dulcifiant ».

Le Médecin malgré lui, acte II, scène 4.

Ou encore Argan comptant ce qu’il doit à son apothicaire :

« […] un bon clystère détersif, composé avec cotholicon double, rhubarbe, miel rosat, et autres, suivant l’ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas ventre de monsieur, trente sous ».

Molière, Le Malade imaginaire,acte I, scène 1.

Le clystère et La saignée, deux gravures truculentes

Elles font partie d’une série de gravures qu’Abraham Bosse a consacrée aux métiers, entre 1632 et 1633.

Abraham Bosse, « Le clystère », gravure (eau-forte et burin), vers 1632-1633

Le clystère (du grec kluzein « laver ») est selon le Littré « une injonction d’eau chargée ou non d’un médicament, qui se fait par le fondement ». Il s’agit de laver l’intestin en injectant de l’eau dans le côlon. Par extension, ce mot désigne aussi la grande seringue métallique utilisée à cet effet. Abraham Bosse la met bien en évidence, dans les mains du chirurgien. Le résultat de l’intervention étant rapide, la servante portant la chaise percée suit de près le médecin. Le lit est identique à celui de La Vue, mais les rideaux sont en grande partie remontés ce qui nous permet de voir la malade et au chirurgien d’intervenir. Les courtines peuvent être installées de deux façons, on peut les tirer sur les côtés (cf. le lit de Nicolas Fouquet un peu plus haut) ou les remonter comme ici. Ce dernier modèle est dit « lit en housse », il disparaît vers 1670.

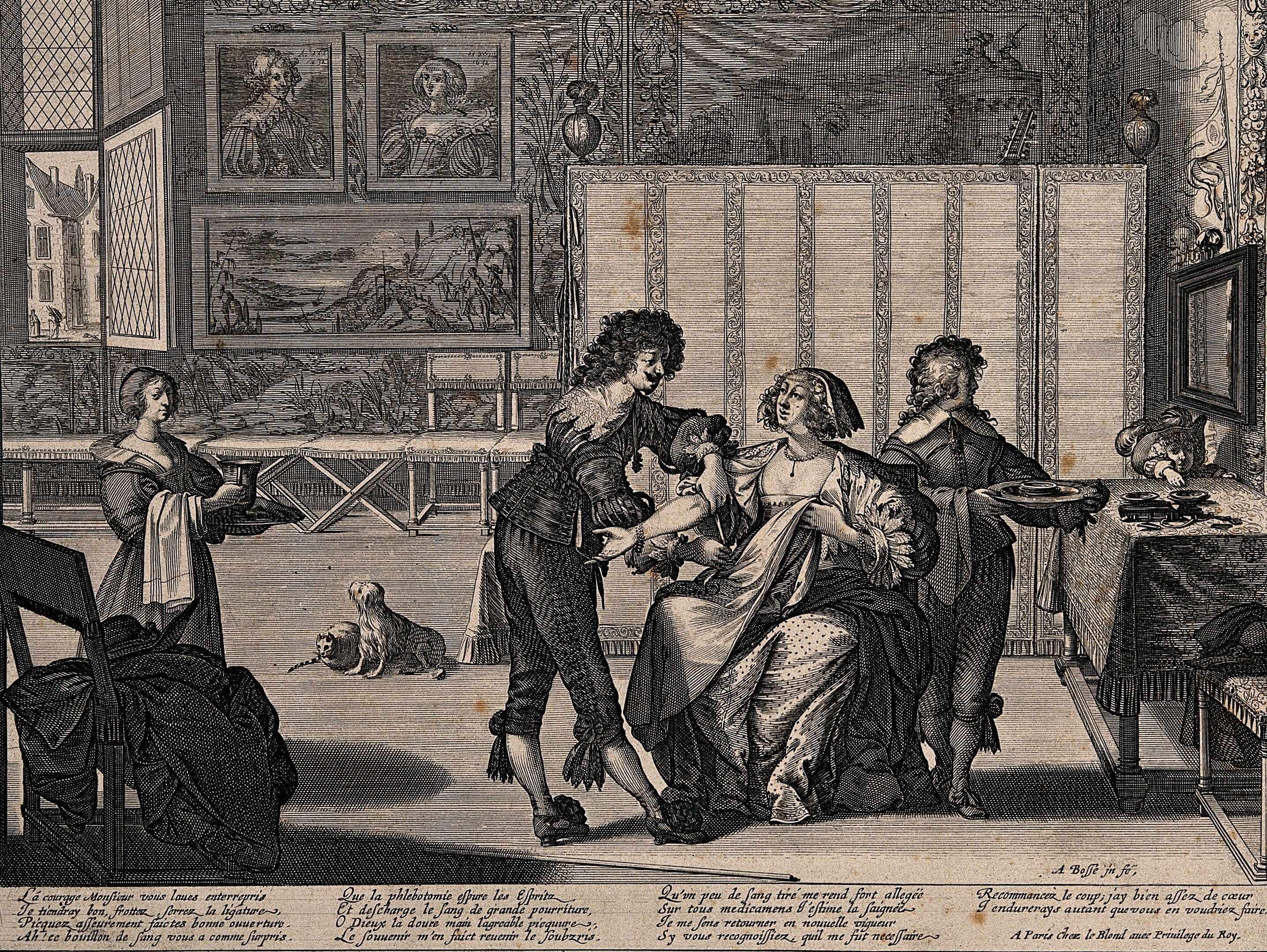

Abraham Bosse, « La saignée », gravure (eau-forte et burin), 1632

La saignée, quant à elle, consistait à prélever du sang à un malade pour améliorer son état ; l’effet était généralement inverse. Ici, l’opération est terminée, le médecin desserre le garrot de sa patiente. Son assistant s’éloigne, tenant le plat de sang, tout en lançant un regard réprobateur à l’enfant qui tente de s’emparer d’un instrument posé sur la table.

Le lit en housse est complètement fermé. Chaises et ployants – tabourets qui peuvent être ployés c’est-à-dire pliés – sont alignés le long des murs ; on ne les déplace qu’en cas de besoin. Le médecin a posé son manteau et son chapeau sur une chaise apportée pour lui au centre de la pièce.

La chambre, lieu de mondanité

On y reçoit

L’Hiver, Abraham Bosse, gravure, vers 1637

C’est mardi gras – le dernier jour où l’on peut manger gras, le lendemain le carême débute –et, comme de coutume, on reçoit. Une table est dressée au centre de la chambre, et les invités font cuire des beignets dans la cheminée, deux fillettes en emportent. Un plat est posé sur un tabouret au premier plan. Un galant, appuyé à une colonne du lit, entretient une jeune femme qui s’admire dans le miroir.

Aujourd’hui, nos lits n’ont plus de rideaux, mais nos fenêtres, si. On les garnit de rideaux, voire de doubles rideaux. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, il n’y a pas de rideaux aux fenêtres, uniquement des volets intérieurs, laissant voir ici des fenêtres à petits carreaux.

On y accueille des cérémonies officielles

Abraham Bosse, « Le mariage de la reine de Pologne », gravure, 1645