Bureaux Louis XVI

Il n’y a pas d’innovation majeure dans le domaine des meubles servant à écrire.

Le bureau peut être plat ou à cylindre.

Le bureau plat est apparu au tout début du 18e siècle (voir la partie "bureau Régence").

Tout au long du siècle, sa silhouette a suivi la mode : le plateau et les pieds étaient courbes à l’époque rocaille ; ils sont parfaitement rectilignes à l’époque Louis XVI.

Bureau plat de la bibliothèque de Louis XVI au château de Fontainebleau, estampillé Gauillaume Benneman, bâti de chêne, placage d’acajou, bronzes dorés réalisés par Denis Bardin et Claude Galle d’après des dessins de Pierre-Philippe Thomire, garniture de cuir ; vers1787 ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Jean-Gilles Berizzi

Sous le règne de Louis XVI, le Garde-Meuble de la Couronne a passé une importante commande de meubles à Benneman pour les appartements royaux des châteaux de Compiègne et de Fontainebleau dont l’aménagement avait été entrepris sous Louis XV.

Plateau rectangulaire et pieds quadrangulaires, les lignes de ce bureau de Benneman sont plutôt austères. Ses angles sont ornés de triglyphes et le centre de la ceinture d’une frise de postes – motifs antiquisants fréquents.

Détail de la frise de postes ornant la ceinture de ce bureau attribué à Benneman ; Paris, musée du Louvre ©Jean-Gilles Berizzi

Détail des triglyphes ornant les angles du bureau attribué à Benneman ; Paris, musée du Louvre

Notons que des tirettes latérales permettent de faire apparaître des tablettes qui augmentent la surface du bureau.

Le bureau plat peut être de dimensions plus réduites.

Petit bureau plat, Jean-Henri Riesener, livré en 1777 au Petit Trianon et placé dans une pièce réservée au roi ; bâti de chêne et de pin plaqué de satiné, amarante et érable teinté, bronzes dorés, garniture de cuir moderne ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Dans la ceinture, une tablette coulisse pour former un espace permettant d’écrire.

Bureau plat, Jean-Henri Riesener, bâti de chêne plaqué d’acajou moucheté ; bronze doré, 1783 ; château de Versailles

Riesener fournissait également des meubles plus simples, mais toujours d’un grand raffinement, pour la bonne société parisienne. Sans ornement de bronze, ce bureau est un meuble de fonction, conçu pour une administration.

Un homme d’affaires ou un fonctionnaire peut passer des heures assis à son bureau. Il l’est dans un fauteuil dit de cabinet, souvent canné et garni de cuir (voir la partie « sièges Louis XVI »).

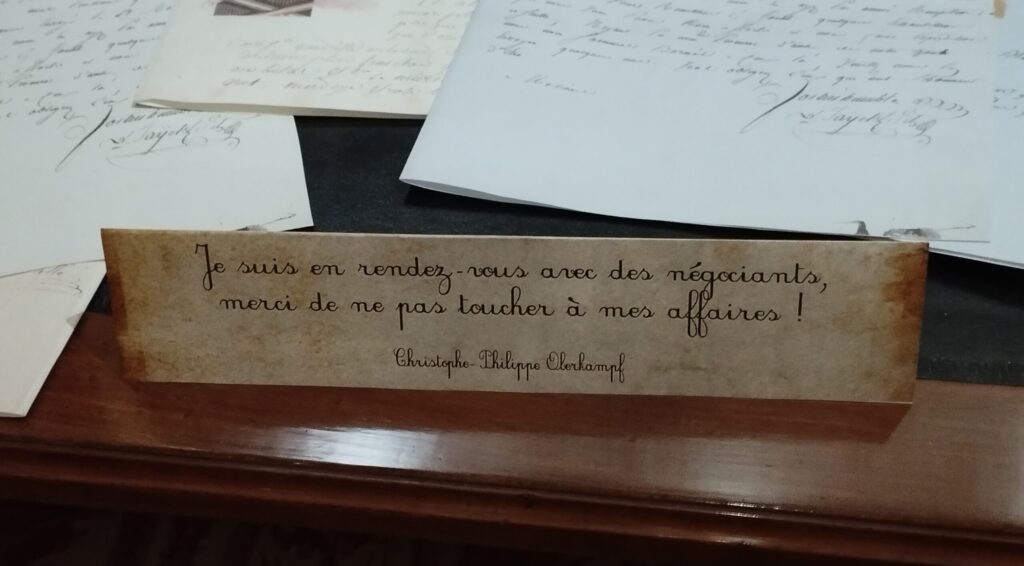

Évocation du bureau de M. Oberkampf © musée de la Toile de Jouy, Jouy-en-Josas

Petit mot laissé par M. Oberkampf sur son bureau lorsqu'il s'absente.

Ralph Earl, « Elijah Boardman », huile sur toile, 1789 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, legs de Susan W. Tyler, 1979

Vêtu à la dernière mode, le négociant Elijah Boardman pose en pied dans son magasin de New Milford dans le Connecticut, un bras posé sur le pupitre aménagé au-dessus d'une étagère accueillant les livres de compte de son entreprise. Une porte ouverte laisse entrevoir la marchandise : soieries, laines et cotons imprimés, importés d’Asie et d’Europe.

Antoine Vestier, « Portrait de Mme Vestier », huile sur toile, 1787 ; Paris, musée du Louvre, département des peintures françaises ©Tony Querrec

D’une élégance quelque peu exagérée, Mme Vestier pose pour son mari. Assise sur un fauteuil à dossier en anse de panier, elle est accoudée à une élégante table à écrire de Riesener.

Antoine Vestier, « Portrait de Jean-Henri Riesener », huile sur toile, 1786 ; Versailles, musée du château

Crayon en main, Riesener est en train de dessiner des ornements. C’est un bel homme et son élégance témoigne de sa réussite sociale. Vestier l’a peut-être un peu rajeuni. En 1786, Riesener avait cinquante-deux ans et venait de se remarier à une jeune femme de trente ans sa cadette. Ce portrait le montre au temps de sa splendeur.

Comme nombre d’ébénistes parisiens, Jean-Henri Riesener (1734-1806) est né en Allemagne. Arrivé à Paris à une vingtaine d’années, il a débuté dans l’atelier de son compatriote Jean-François Oeben. Ce dernier s'éteint en 1763 – il était alors en train de réaliser le bureau à cylindre de Louis XV. Riesener reprend l'atelier, puis épouse sa veuve.

En 1774, année de l’avènement de Louis XVI, l’ébéniste Gilles Joubert – alors très âgé – cède à Riesener sa charge d’ébéniste ordinaire du Garde-Meuble de la Couronne. Débute alors pour Riesener une décennie de succès et d’enrichissement au cours de laquelle il fournit de somptueux meubles pour les résidences royales et la haute société qui suit le ton de la Cour. Mais, en 1784, le nouvel intendant du Garde-Meuble, Thierry de Ville d’Avray, juge les prix de Riesener abusifs et met un terme à sa collaboration avec l’institution royale. Les commandes seront désormais passées à Guillaume Benneman ou à Adam Weisweiler, qui travaillaient déjà pour Riesener. En effet, ne pouvant réaliser dans son atelier de l’Arsenal – qui comprenait une douzaine d’établis – toutes les commandes qui lui étaient faites, Riesener sous-traitait une partie de son activité.

La Révolution – à laquelle il semble être resté indifférent – porte un coup fatal à son activité. Lors des grandes ventes révolutionnaires à Versailles, Riesener rachète plusieurs meubles qu’il avait fournis à la Couronne, pensant pouvoir les revendre en faisant un bénéfice. Ce ne sera pas le cas, son style, attaché à l’Ancien Régime, n’est plus à la mode. Il finit sa vie dans la gêne financière. Son fils, Henri-François Riesener, né de son premier mariage, est devenu peintre, formé entre autres auprès d’Antoine Vestier.

Table à écrire munie d’un pupitre

Table à écrire à pupitre estampillée Adam Weisweiler, bâti de chêne, placage d’ébène et de sycomore ; bronzes dorés de François Rémond, laque du Japon, aventurine, vers 1784 ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Thierry Ollivier

Cette table a été livrée en 1784 pour Marie-Antoinette par le marchand mercier Daguerre (voir la partie sur les « marchands merciers »).

Les cariatides formant piètement et l’entretoise faite de lignes entrelacées et enrichie d’une corbeille sont caractéristiques du travail de Weisweiler.

La ceinture de la table est ornée de motifs de bronze doré disposés en frise sur un fond d’acier poli.

La même table à écrire estampillée Adam Weisweiler, détail d’un pied en caryatide ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Thierry Ollivier

En architecture, une caryatide est une statue de femme qui soutient l’entablement. Son équivalent masculin est l’atlante. Comme d’autres motifs antiques, la caryatide est réinterprétée dans l’ameublement. Souvent privée de bras, la partie inférieure de son corps adopte une forme de gaine.

Plateau de la table à écrire à pupitre estampillée Adam Weisweiler ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Thierry Ollivier

Table à écrire estampillée Adam Weisweiler, pupitre soulevé, deux tiroirs ouverts ©Thierry Ollivier

La partie centrale du plateau se relève pour former un pupitre.

Table à écrire à pupitre estampillée Adam Weisweiler (détail), tiroir ouvert et abattant soulevé ©Thierry Ollivier

L’intérieur du meuble fait la part belle à la marqueterie. L’intérieur et les côtés extérieurs des tiroirs sont ornés de losanges de sycomore séparés les uns des autres par un triple filet (blanc, vert et noir). Chaque losange est enrichi de quatre disques d’ébène.

En 1789, cette table se trouvait dans les appartements de Marie-Antoinette au château de Saint-Cloud. Vendue pendant la Révolution, elle est achetée une soixantaine d’années plus tard par l’impératrice Eugénie qui l’installe dans le salon bleu du château des Tuileries, où elle accordait ses audiences.

Adam Weisweiler (1744-1820) est un des nombreux ébénistes allemands installés au faubourg Saint-Antoine (Paris). On sait, grâce aux documents d’époque, qu’il est devenu maître en 1778 ; on ignore cependant tout de la première formation qu’il a reçue dans son pays, puis de celle qu’il a pu suivre à Paris, où il travaille rapidement pour des marchands merciers, notamment Dominique Daguerre. Sous la Révolution, tout en poursuivant sa carrière d’ébéniste, Weisweiler se fait marchand de meubles, probablement en raison du décès de Daguerre. Il cesse toute activité à la mort de son épouse en 1809.

Un pupitre indépendant peut être placé sur une table.

Adélaïde Labille-Guiard, « Autoportrait », miniature ovale sur ivoire, 1774 ; Madrid, museo Lazaro Gladiano

Le bureau à cylindre

Le bureau à cylindre, lui, a été mis au point durant la période Transition. Il est très en vogue sous Louis XVI.

Chaise en cabriolet à dossier en médaillon, estampillée Jean-Jacques Pothier, hêtre sculpté et doré, vers 1775 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de M. et Mme Charles Wrightsman, 1973

La silhouette de ce bureau (pieds légèrement courbes, cylindre à lattes, galerie de bronze doré couronnant la partie supérieure) le rattache au bureau imaginé par Jean-François Oeben pour Louis XV à partir de 1760 et achevé par Jean-Henri Riesener (voir la partie « bureaux de style Transition »). Son système de fermeture rappelle également celui du bureau royal : une même serrure permet de bloquer en même temps le cylindre et les tiroirs de la ceinture. Une différence toutefois, sur ce modèle, les tiroirs de la partie supérieure ne ferment pas à clé.

Le même bureau à cylindre vu de dos ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Stéphane Maréchalle

Le même bureau (cylindre ouvert, rallonge latérale sortie, tiroirs de la partie supérieure ouverts) ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Stéphane Maréchalle

La partie supérieure comprend trois tiroirs ; celui du centre peut se transformer en pupitre.

Ce bureau à cylindre date de 1784, ce qui montre que les courbes héritées de l’époque Louis XV pouvaient encore être appréciées dix ans après la mort du souverain.

Ce meuble a été livré pour l’usage personnel de l’intendant du Garde-Meuble royal, Thierry de Ville d’Avray, le même qui a mis un terme à la collaboration de Riesener avec l’institution royale, arguant de ses prix astronomiques. Ville d’Avray a rapidement cédé ce bureau au comte de Provence (futur Louis XVIII) pour ses appartements du château de Fontainebleau.

Bureau à cylindre de Marie-Antoinette aux Tuileries, estampillé Riesener ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Martine Beck-Coppola

Le château des Tuileries (aujourd’hui détruit) était une résidence royale parisienne, proche du Louvre. En 1784, Marie-Antoinette s’y était fait aménager un appartement afin de pouvoir y dormir après une soirée passée à Paris – la Cour résidant alors à Versailles. Cet appartement, à la dernière mode, comprenait divers meubles de Riesener, dont cet élégant bureau à cylindre. (Sur Marie-Antoinette, voir "l'introduction au style Louis XVI").

Bureau à cylindre de Marie-Antoinette aux Tuileries, estampillé Riesener, cylindre et tiroirs de la ceinture ouverts ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Martine Beck-Coppola

Tiroir du bureau à cylindre de Marie-Antoinette aux Tuileries, estampillé Riesener ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Martine Beck-Coppola

Détail de la marqueterie du volet du bureau à cylindre de Marie-Antoinette aux Tuileries, estampillé Riesener ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Martine Beck-Coppola

Le cylindre, comme les tiroirs, est orné d’une marqueterie de losanges. En son milieu, un ovale accueille les attributs de la poésie : plume, lyre et flûtes, livres et encrier.

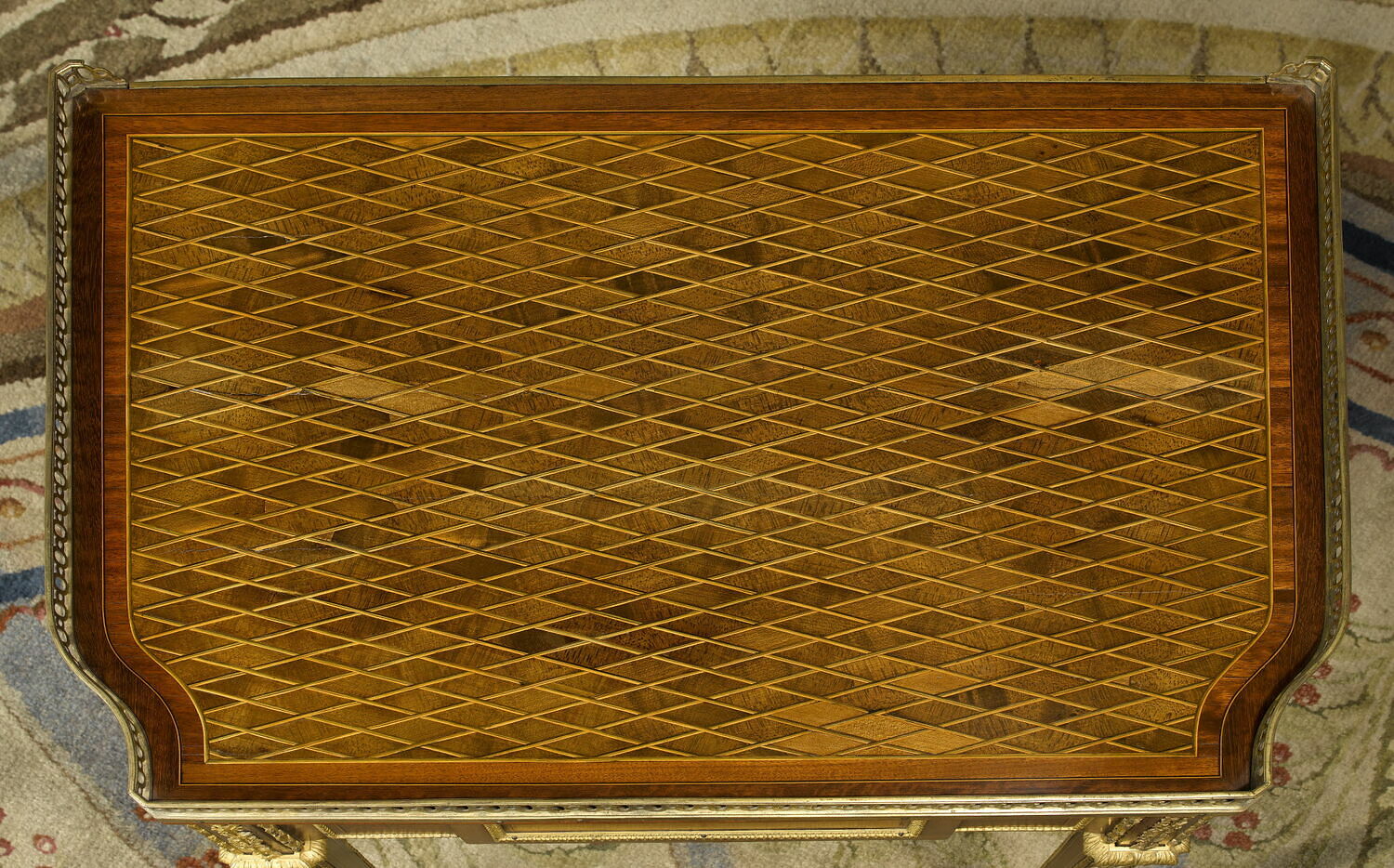

Plateau d’une table à écrire attribuée à Riesener ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Jean-Gilles Berizzi

Le motif de treillage se retrouve sur beaucoup d’autres meubles de Riesener.

Bureau à cylindre de Marie-Antoinette aux Tuileries, détail d’un bronze représentant l’allégorie de la sculpture ©Martine Beck-Coppola

Quatre bas-reliefs de bronze doré représentent les allégories des arts – ici : la sculpture. La présence d’un de ces bas-reliefs à l’arrière nous indique que ce bureau a été pensé pour être placé au milieu d’une pièce et non plaqué contre un mur.

Le bureau de Marie-Antoinette est resté aux Tuileries pendant la Révolution. Au 19e siècle, il a été envoyé au château de Saint-Cloud, puis a figuré dans le musée que l’impératrice Eugénie a consacré à Marie-Antoinette au Petit Trianon. Il a été abondamment copié et réinterprété à la fin du 19e siècle. Il est aujourd’hui conservé au Louvre.

L’acajou rehaussé de bronzes dorés annonce le style Empire.

Bureau à cylindre estampillé Bernard Molitor, d’après des dessins de François Rémond, sapin et chêne plaqués d’acajou et d’ébène, bronzes dorés fondus par Gambier, dessus de marbre ; vers 1785-1788 ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Le même bureau à cylindre estampillé Molitor, ouvert ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Le même bureau à cylindre estampillé Molitor, vu d’un de ses côtés ; The J. Paul Getty Museum

Bernard Molitor (1755-1833), « un ébéniste heureux » : c’est sous ce qualificatif que le présente Daniel Alcouffe – conservateur au département du mobilier et des objets d’art du musée du Louvre – dans sa préface au catalogue de l’exposition que le Luxembourg a consacré en 1995 à l’enfant du pays. Heureux car, contrairement à d’autres artisans de son temps, Molitor a pu relancer son activité après la tourmente révolutionnaire. Sa carrière s’est étendue sur une cinquantaine d’années au cours desquelles il a su s’adapter à l’air du temps tout en conservant son identité stylistique. Nous aurons l’occasion d’évoquer son travail dans les parties consacrées à la Révolution, au style Empire et au style Restauration.

Fils d’un meunier – Molitor désignait le meunier dans les actes officiels luxembourgeois –, il naît en 1755 dans le duché du Luxembourg. Vers 1778, il s’installe à Paris, où il rejoint son cousin Michel, également ébéniste. Dix ans plus tard, à la veille de la Révolution, Bernard Molitor est un des ébénistes parisiens les plus prisés.

Le bureau à cylindre atteint parfois des proportions imposantes. En témoigne celui fabriqué dans l’atelier de David Roentgen, aujourd’hui conservé au Getty Museum.

Bureau à cylindre estampillé David Roentgen ; sapin et pin sylvestre plaqués de loupe d’acajou et d’érable, bronzes dorés attribués à Pierre Gouthière, montures de François Rémond, vers 1787-1788 ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Le même bureau estampillé David Roentgen, ouvert ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Détail du même bureau estampillé David Roentgen ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Ce monumental bureau à cylindre regorge de mécanismes complexes, permettant de ranger documents et petits objets, mais aussi de les dissimuler.

David Roentgen (1743-1807) est un ébéniste allemand, à la tête d’une florissante manufacture située à Neuwied (Rhénanie), spécialisée notamment dans les meubles à transformations et à secrets, et les ouvrages mécaniques (voir "la joueuse de tympanon" du musée des arts et métiers, Paris). Ses œuvres, du coffret au monumental bureau, sont souvent enrichies de somptueuses marqueteries. Son père, Abraham Roentgen (1711-1792), lui-même ébéniste, s’était en partie formé en Angleterre, où il s’était imprégné du style de Thomas Chippendale. Père et fils ont travaillé ensemble pendant une douzaine d’années, de 1760 à 1772.

David Roentgen a toujours travaillé à Neuwied, mais il a fourni des meubles aux cours de Prusse, de Russie et de France, ce qui lui a valu en 1780 le titre d’ébéniste mécanicien du roi et de la reine (Louis XVI et Marie-Antoinette). Les pieds des meubles qui devaient être livrés loin de leur lieu de fabrication étaient démontables. Le voyage se faisait en effet sur des routes cahoteuses susceptibles d’endommager les meubles.

La Révolution et les guerres qui s’ensuivirent ont provoqué la ruine de la manufacture Roentgen.

Bureau à cylindre, estampillé David Roentgen, chêne, cerisier, pin, acajou, plaqué d'érable, bois de loupe, houx, charme (tous partiellement teintés), bois de tulipe, acajou et autres bois ; nacre ; cuir partiellement doré et repoussé ; 1776-1779 ; New York, The Metropolitan Museum, fonds Rogers, 1941

Si les lignes du bureau sont néo-classiques, les scènes marquetées se rattachent, elles, plutôt à l’époque Louis XV.

Détail de la marqueterie ornant le cylindre du bureau de David Roentgen ; New York, The Metropolitan Museum

Les marqueteries de la manufacture Roentgen sont souvent réalisées d’après des dessins de Janvier Zick (1730-1797), artiste de Coblence qui s’inspirait du travail de ses contemporains Jean-Baptiste Pillement ou François Boucher.

Le secrétaire

Le secrétaire, lui aussi apparu à l’époque Transition, est très apprécié sous Louis XVI. C’est un meuble haut, dont la partie supérieure est fermée par un abattant. Une fois ouvert, celui-ci fait office de table à écrire. Le secrétaire peut-être en armoire ou – nouveauté de l’époque Louis XVI – en cabinet.

Plus largement, est qualifié de « secrétaire » tout meuble permettant à la fois d’écrire et de garder des documents sous clé – au secret ! Le bureau à cylindre peut par conséquent entrer dans la catégorie des secrétaires.

Le secrétaire en armoire

Secrétaire en armoire estampillé Guillaume Benneman ; bâti de chêne, placage de bois de rose, bois de violette, houx partiellement teint en vert, ébène et acajou, marbre brèche d’Alep (pas original), bronzes dorés ; New York, The Metropolitan Museum, don de M. et Mme Charles Wrightsman, 1971

Le même secrétaire ouvert ; New York, The Metropolitan Museum ; don de M. et Mme Charles Wrightsman, 1971

Le même secrétaire (détail d’un angle) ; New York, The Metropolitan Museum ; don de M. et Mme Charles Wrightsman, 1971

Comme son nom l’indique, le secrétaire en armoire comprend une partie basse permettant de ranger toutes sortes de documents ou de petits objets. L’abattant dissimule également des casiers et autres tiroirs.

Secrétaire en armoire estampillé Riesener, bâti de chêne, marqueterie de bois de rose, bois de violette, satiné, bois de ronce, ébène et bois noirci, bronzes dorés et marbre de Carrare, 1780 ; Londres, The Wallace Collection

L’abattant de ce secrétaire – livré à Versailles en 1780 pour Marie-Antoinette – est orné d’une étonnante marqueterie représentant un coq entre un caducée et des instruments de musique.

Secrétaire en armoire estampillé David Roentgen (Allemagne), marqueterie de fleurs sur fond de sycomore, 1775-1780 ; Londres, Victoria and Albert Museum

Le même secrétaire de David Roentgen, détail des tiroirs latéraux ; Londres, Victoria and Albert Museum

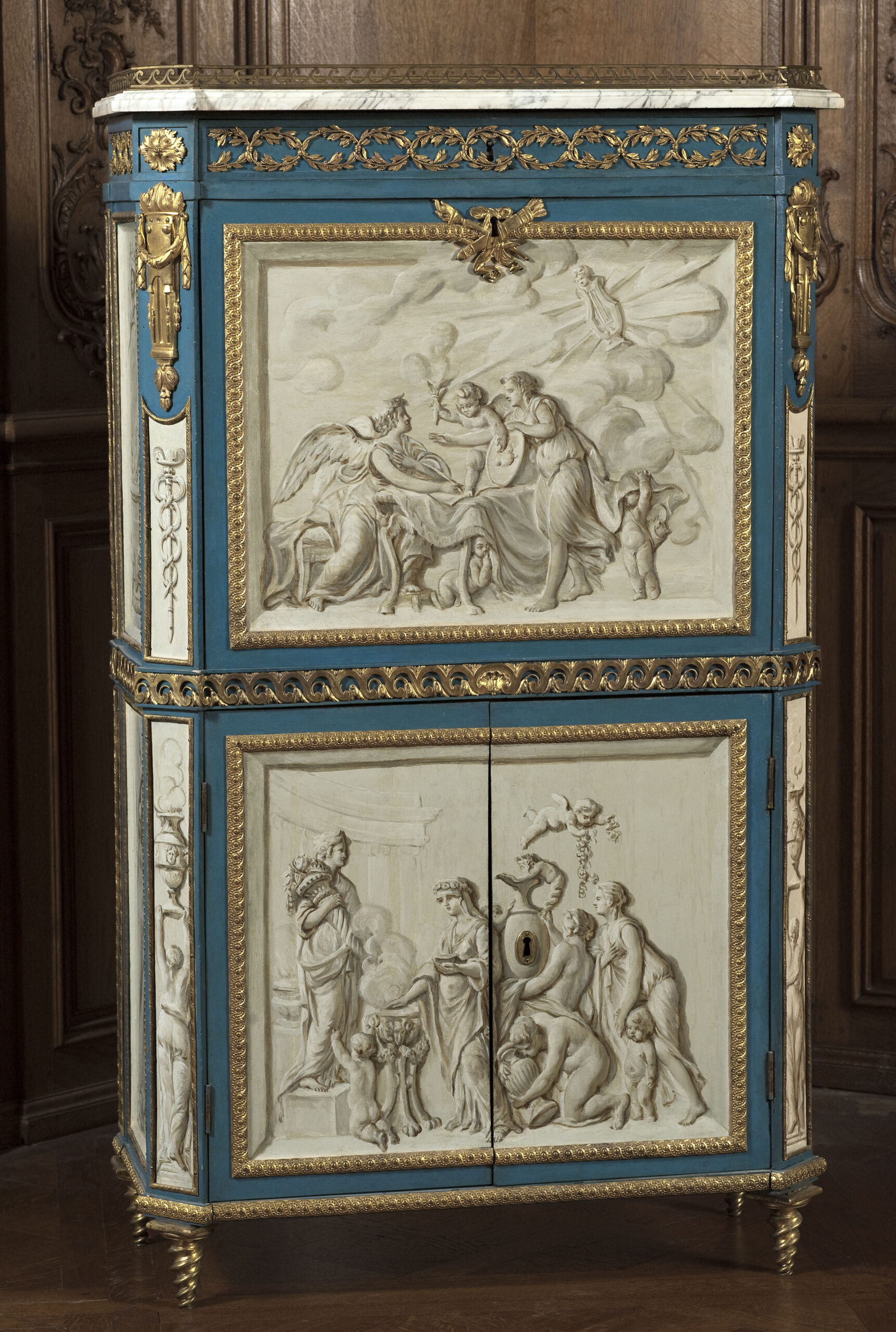

Mentionnons ce secrétaire en armoire, conservé au Petit Palais à Paris. Son étonnant décor peint est très inspiré des bas-reliefs antiques.

Secrétaire à abattant estampillé René Dubois, bois laqué bleu et camaïeu de beige, bronzes dorés, entre 1775 et 1785 ; Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

Le même secrétaire ouvert ; Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

Le même secrétaire, détail du décor peint sur un côté ; Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

Le même secrétaire, détail des bronzes dorés, des serrures et de la galerie de bronze autour du plateau de marbre ; Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

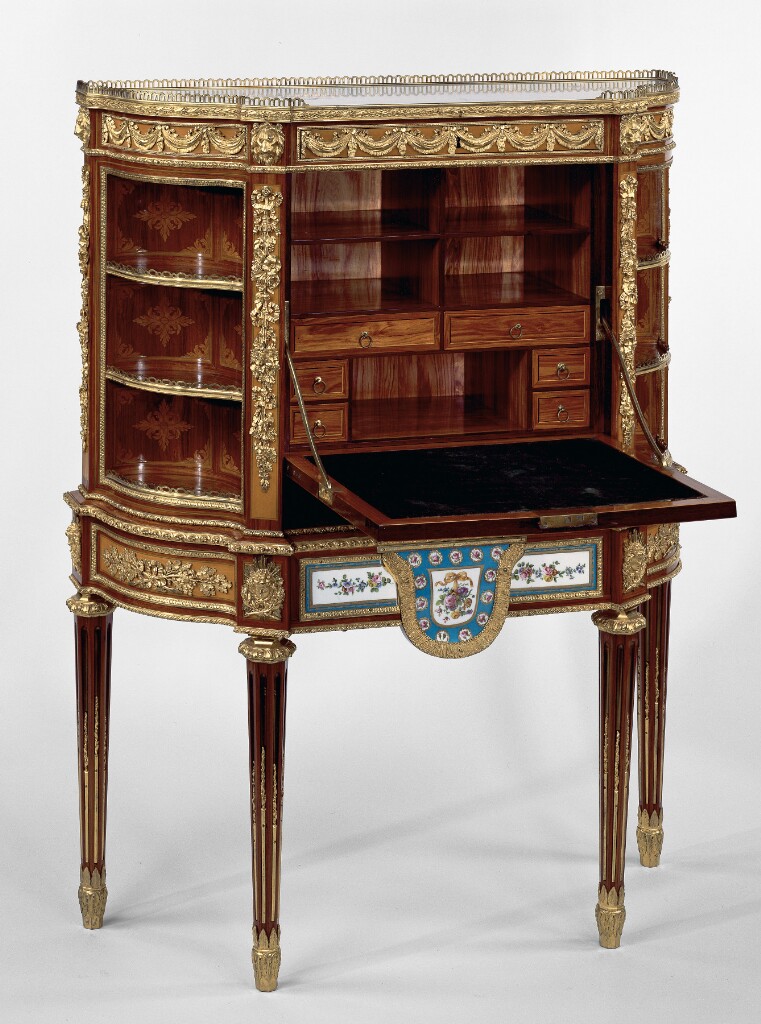

Seule innovation de l’époque Louis XVI en matière de meubles d’écriture : le secrétaire à abattant en cabinet. La partie basse ne comprend pas d’espace de rangement, seulement des pieds reliés entre eux par une entretoise ou une tablette (en rognon).

Pieds cannelés d’une chaise d’époque Louis XVI

Le même secrétaire ouvert ©musée Carnavalet

Secrétaire en cabinet attribué à Adam Weisweiler, bâti de chêne plaque d'acajou, marbre blanc, bronzes dorés ; New York, Metropolitan Museum of Art, collection Robert Lehman, 1975

Remarquons sur ce modèle les chandeliers permettant d'écrire de nuit et la tablette d'entrejambe en marbre.

Secrétaire en cabinet attribué à Adam Weisweiler, bâti de chêne plaqué de divers bois, plaques de porcelaine tendre de Sèvres, médaillons Wedgwood, bronzes dorés, marbre, vers 1787 ; New York, Metropolitan Museum of Art, don de Samuel H. Kress Foundation, 1958

Secrétaire à abattant (détail de la porcelaine de Sèvre, des médaillons Wedgwood et des bronzes dorés) ©The Metropolitan Museum of Art

Secrétaire en cabinet attribué à Jean-Henri Riesener, bâti de chêne plaqué d’ébène et de panneaux de laque japonaise, bronzes dorés et dessus de marbre noir, vers 1785 ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Le même secrétaire, ouvert : aménagement intérieur en acajou massif ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

L’aménagement intérieur de ce cabinet de Riesener peut être retiré ; il laisse alors apparaître des rangements secrets connus des seuls initiés.

La forme du secrétaire en cabinet rappelle le cabinet inventé au 17e siècle, d’où son nom (voir la partie « le cabinet, un nouveau meuble pour une nouvelle technique cabinets »).

Secrétaire en cabinet estampillé Martin Carlin ; bâti de chêne plaqué d’ébène, de houx, amarante et bois de rose, plaques de porcelaine tendre, vers 1775 ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Le même secrétaire, ouvert ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Le secrétaire en cabinet de Martin Carlin étant de petites dimensions, il est moins lourd que les exemples précédents. Ses pieds ne sont donc pas reliés par une entretoise. Une fois l’abattant ouvert, on voit une écritoire doublée de velours, plusieurs tiroirs et compartiments.

Un marchand mercier a sans conteste présidé à la réalisation d’un tel meuble nécessitant l’intervention de différents artisans et la fourniture de matières précieuses. L’ébéniste, en l’occurrence Martin Carlin, a laissé des parties vides destinées à accueillir des plaques de porcelaine peinte (réalisées à la manufacture de Sèvres), les serrures, les bronzes dorés et les garnitures de soie et de velours. Le tout a été assemblé dans l’atelier de l’ébéniste, qui a livré le meuble achevé au marchand. C'est ce dernier qui l'a vendu au client final. L’ébéniste et le client, sauf exception, n’avaient pas de contact direct.

Le bonheur-du-jour

Le bonheur-du-jour atteint parfois des proportions bien supérieures à celui de l’époque Transition qui l’a vu naître.

Bonheur-du-jour de style Louis XVI, placage de palissandre, fin 18e siècle ; Paris, Mobilier national ©Isabelle Bideau

Bonheur-du-jour de style Louis XVI, placage de palissandre, fin 18e siècle ; Paris, Mobilier national ©Isabelle Bideau

Bonheur-du-jour de style Louis XVI, bâti de pin, placage d’acajou et d’autres bois, porcelaine et bronzes dorés, marbre ; Londres, Victoria and Albert Museum, legs de John Jones

Ce bonheur-du-jour a longtemps été attribué à Riesener. Les conservateurs du musée londonien optent aujourd’hui pour une datation plus tardive. Il aurait été fabriqué vers 1860 – le mobilier Louis XVI était très apprécié des collectionneurs qui faisaient réaliser des copies ou des pastiches d’œuvres des illustres ébénistes parisiens de la fin du 18e siècle.

Le même bonheur-du-jour, ouvert ©Victoria and Albert Museum