À table !

Un moment de convivialité

Jean-François de Troy, « Le déjeuner d’huîtres », huile sur toile, 1735 (œuvre signée et datée sur la traverse inférieure du rafraîchissoir ; château de Chantilly, musée Condé

Une assemblée exclusivement masculine a pris place autour d’une grande table circulaire dressée dans un vestibule le temps d’un repas informel. Aucune étiquette n’est de mise pour cette dégustation d’huîtres, mets alors fort apprécié. Les convives jettent les coquilles vides au sol, où l’on voit les paniers remplis de paille qui avaient servi au transport des coquillages.

Détail du rafraîchissoir

Détail du sol

Le service est facilité par le rafraîchissoir, ce meuble aux lignes courbes au premier plan. Sa partie supérieure abrite des bacs remplis de glace dans lesquels on a placé des bouteilles de Champagne, vin pétillant élaboré une cinquantaine d’années plus tôt, probablement par dom Pérignon. Quelques convives lèvent les yeux en souriant vers le bouchon de Champagne qui vient de sauter – visible devant la colonne grise. Sur les côtés du rafraîchissoir, les serviteurs ont placé quelques assiettes d’argent. La vaisselle en argent massif était alors courante sur les tables royales et aristocratiques. Peu d’exemplaires sont parvenus jusqu’à nous, les plats en question ayant souvent été fondus au cours du temps pour faire face à quelque grosse dépense.

Détail de la table

Les verres, tout comme les bouteilles, n’étaient jamais posés sur la table. Ils sont ici placés dans des bols contenant de la glace. Il s’agit peut-être de véritable porcelaine asiatique ou de porcelaine tendre de la manufacture de Chantilly, fondée une dizaine d’années avant la réalisation de ce tableau.

Ce tableau a été peint pour la salle à manger des appartements privés de Louis XV au château de Versailles. Même s’il s’astreignait à souper au grand couvert face à ses courtisans et aux visiteurs du château, suivant en cela l’étiquette imposée par le Roi Soleil, Louis XV appréciait les tablées amicales réunissant quelques dames et les hommes qui l’avaient, dans la journée, accompagné à la chasse. Dans ces moments d’intimité, Louis XV préparait et servait lui-même son café.

Le milieu du 18e siècle voit apparaître dans les châteaux et les hôtels particuliers une salle à manger, pièce spécialement réservée aux repas, au mobilier permanent – une table des chaises. Le repas devient un moment de détente en famille ou entre amis, dédié à la conversation. C’est dans ce contexte que naît la gastronomie française.

Un moment d’intimité familiale

François Boucher, « Le déjeuner », huile sur toile, 1739 ; Paris, musée du Louvre

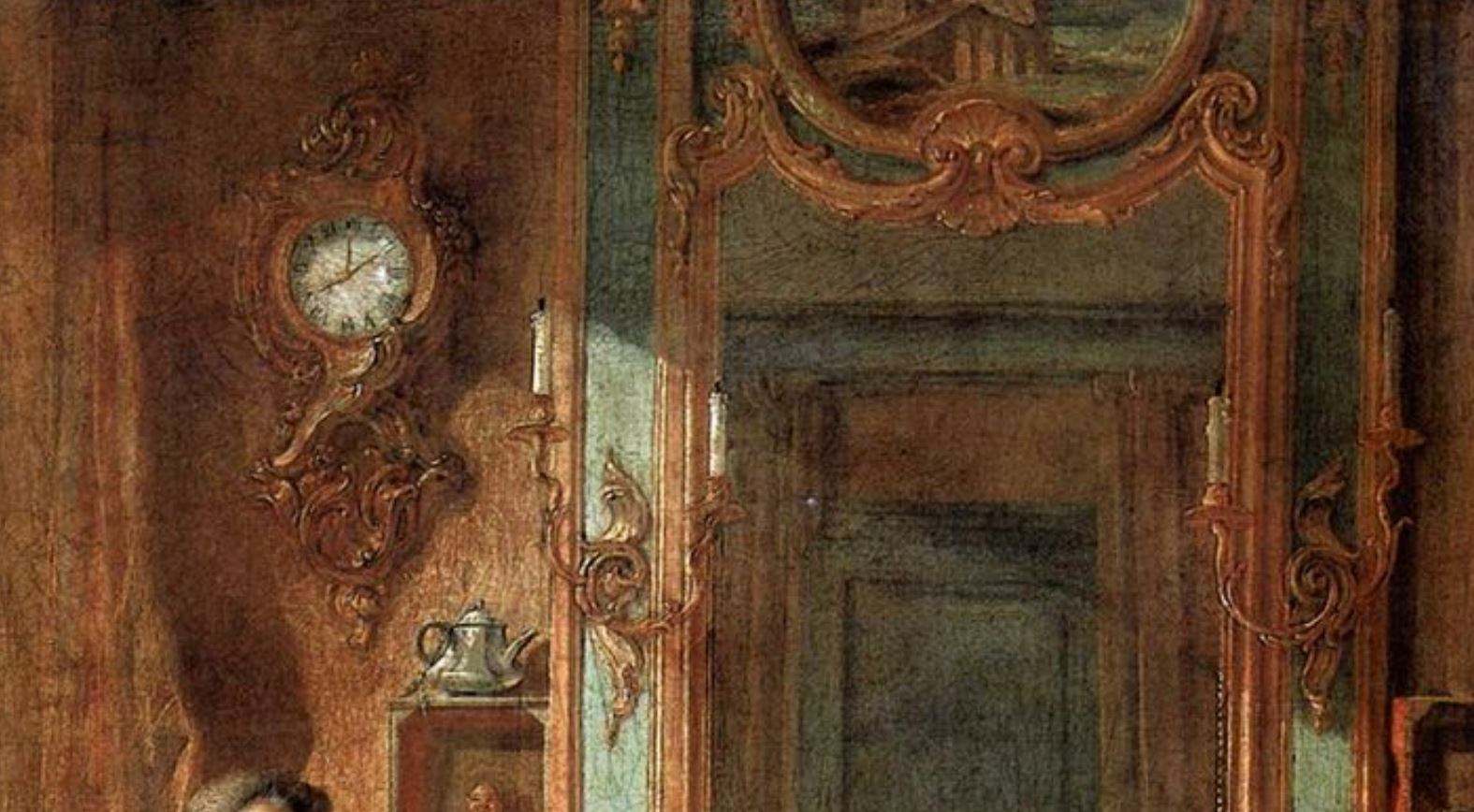

Deux jeunes femmes réunies autour d’une petite table vernissée noir et rouge placée devant la cheminée, prennent une collation dans un élégant salon largement éclairé par une grande fenêtre. Tandis que l’homme – le père de famille ou plutôt un limonadier venu préparer la boisson à domicile – vient de poser sa chocolatière en argent sur le dessus de la cheminée, les deux jeunes femmes, assises sur des chaises cannées, proposent de cette boisson nouvelle aux enfants.

Détail du mur

Cette scène raffinée évoque le confort dans lequel vit alors la bourgeoisie. Dans le miroir surmontant la cheminée se reflètent une porte, son dessus-de-porte peint et le rideau permettant, si nécessaire, de se protéger des courants d’air – on distingue les anneaux enfilés sur une tringle. Les deux appliques flanquant la cheminée, le cartel et la console de bois doré et sculpté aux pieds exagérément chantournés sont caractéristiques du style rocaille. De même, la disposition asymétrique des bras de lumière illustre le goût pour l’asymétrie. Néanmoins, le fait qu’il y ait deux appliques rétablit une certaine symétrie.

Quelques exemples d'appliques contemporaines :

Paire d’appliques à trois bras de lumière, modèle attribué à Jean-Claude Duplessis, porcelaine tendre de Sèvres, bronze doré, vers 1760 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de R. Thornton Wilson en mémoire de Florence Ellsworth Wilson

La petite étagère placée sous le cartel nous informe également sur l’époque. Elle accueille quelques livres, une théière et un magot, figurine d’Extrême-Orient représentant un homme obèse assis, exemple de l’exotisme alors en vogue.

Chocolat ou café ?

Il est en fait difficile d’affirmer que l’homme du tableau de Boucher vient de servir du chocolat. En effet, café et chocolat, de plus en plus prisés dans l’Europe du 18e siècle, se préparent à l’aide d’un même ustensile – une verseuse en métal ou en porcelaine au long manche de bois pour éviter de se brûler.

François Thomas Germain (orfèvre), cafetière, argent et ébène, 1757 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, legs de Joseph Pulitzer, 1933

Le cacao se présentait sous forme de pâte qu’il fallait mélanger à de l’eau ou du lait et faire chauffer pour obtenir un chocolat à boire. La chocolatière pouvait être accompagnée d’un réchaud ; certaines étaient dotées d’un moussoir – une tige de bois insérée dans le couvercle – que l’on roulait entre les paumes de la main. On obtenait ainsi un chocolat mousseux.

Le café était, lui, préparé en décoction – ce qu’on appelle communément aujourd’hui le café turc. Le café moulu était mélangé à de l’eau et porté à ébullition.

Détail du « Déjeuner », François Boucher

Les riches intérieurs du milieu du 18e siècle comprennent de nombreuses petites tables que l'on déplace aisément au gré des besoins.

Détail du « Déjeuner », François Boucher