Derniers jours :

un siècle de tissage aux manufactures nationales

Sandrine Zilli, diplômée en histoire de l'art – école du LouvreJusqu'au 4 novembre prochain, la galerie des Gobelins nous propose de découvrir un siècle de tissage aux manufactures nationales.

Tapis et tapisseries : techniques ancestrales

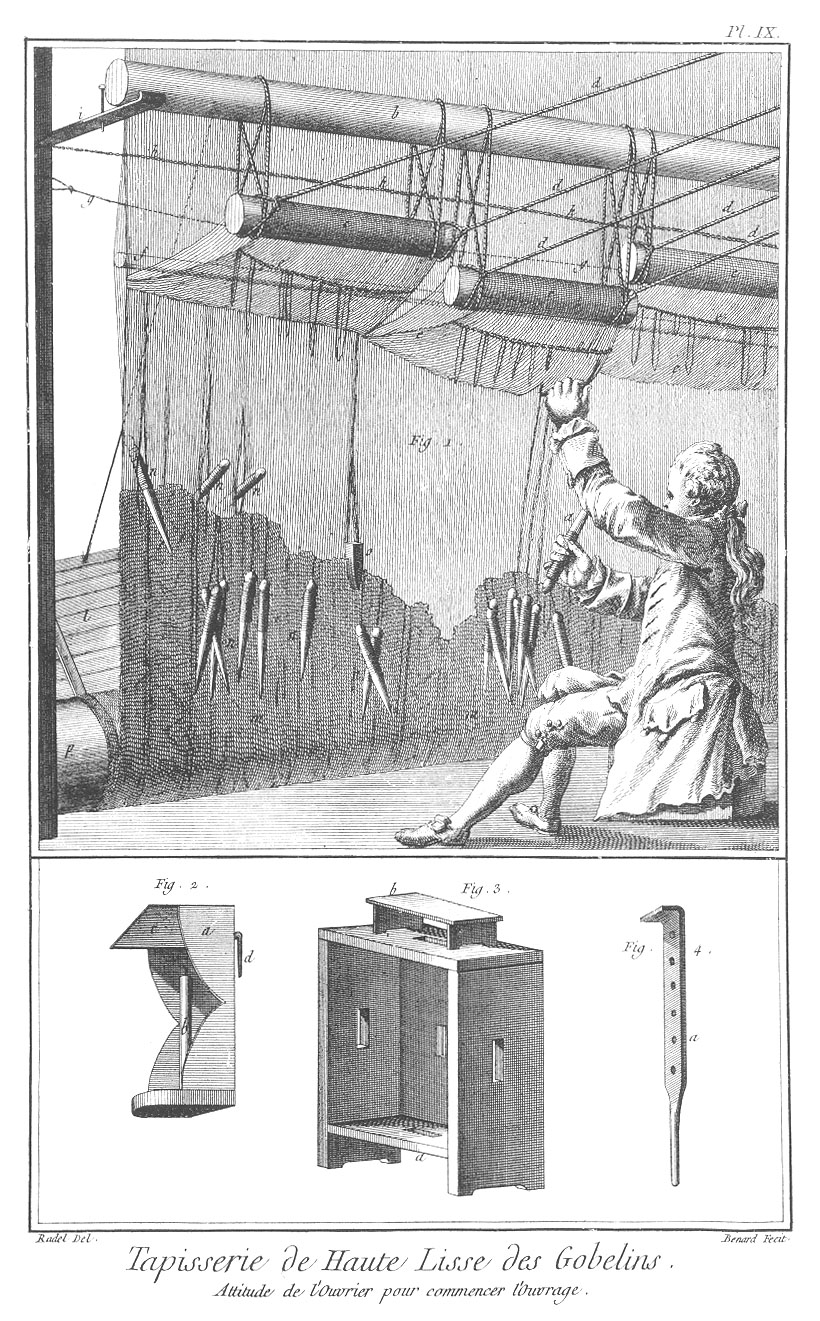

Métier de haute lice de la manufacture des Gobelins, planche de L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, milieu du XVIIIe siècle.

Aux manufactures des Gobelins ou de Beauvais, le geste est le même qu’à l’époque de Louis XIV : un métier horizontal ou vertical – mieux dit : de haute ou de basse lice. D’une extrémité à l’autre du métier sont tendus deux nappes de fils de chaîne : fils avant et fils arrière. Assis à son métier, le licier passe et repasse le fil de trame entre les fils de chaîne.

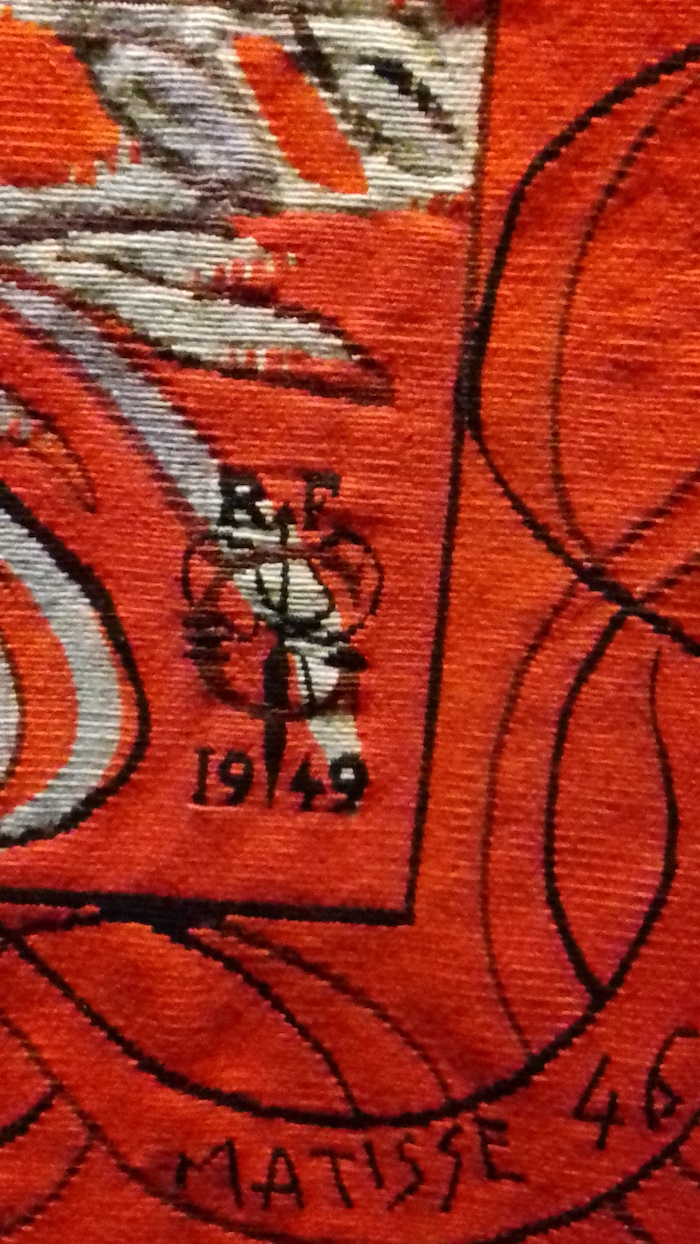

Il suit un carton, modèle fourni par un artiste dont le nom figure – ou pas – en bas à droite :

Détail de « La femme au luth », tapisserie des Gobelins d’après une composition d’Henri Matisse, tissée de 1947 à 1949, laine. Remarquez diverses marques : le G barré de la broche du licier, R.F. (république française) et 1949 (date de la tombée de métier de la tapisserie), la signature de Matisse et la date de la réalisation du carton (46).

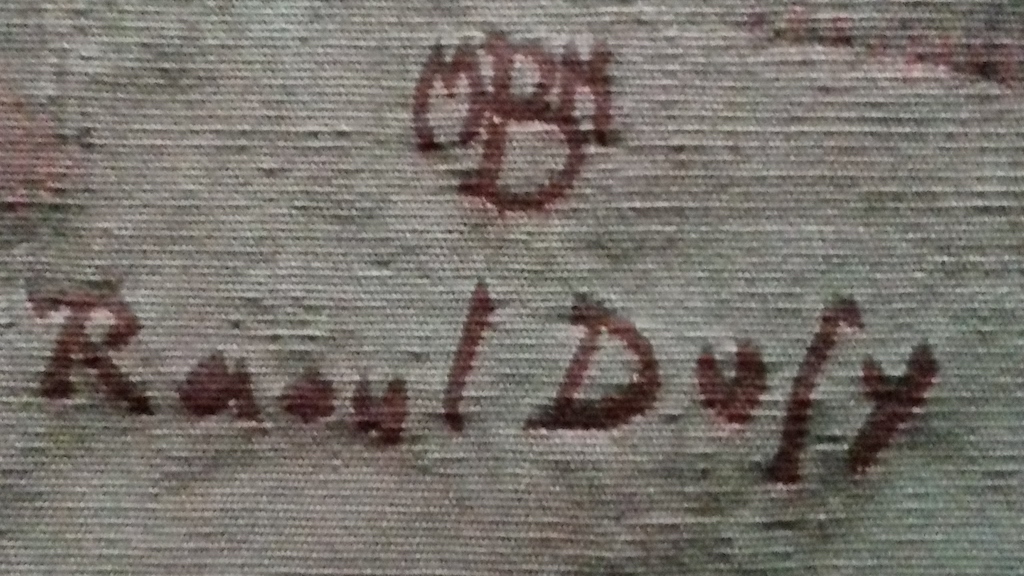

Détail de « la Baie de Sainte-Adresse », tapisserie de Beauvais tissée sur un carton de Raoul Dufy : MBN pour manufacture nationale de Beauvais et la signature du peintre.

À la Savonnerie, les liciers exécutent des tapis. La technique est différente, c’est celle du point noué. L’artisan fait des boucles qu’il coupe ensuite pour obtenir un velours. Les tapisseries sont traditionnellement accrochées aux murs et les tapis posés au sol.

Détail de « Fonds marins », tapis réalisé sur un carton de Yaacov Agam. Le S barré de la broche est la marque de la manufacture de la Savonnerie. Particularité de ce tapis : il a été conçu pour un décor mural.

L’histoire en tissage

1918 : une victoire amère

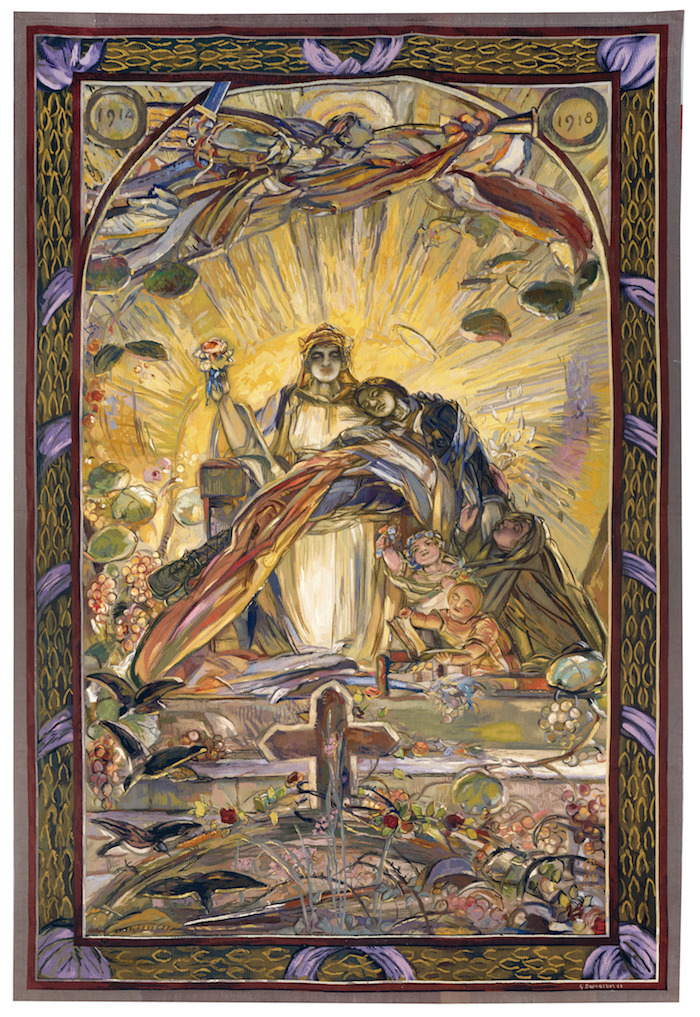

Ces deux tapisseries aux tonalités très différentes expriment, pour l’une la tristesse au lendemain d’une victoire au goût amer, et pour l’autre, la sérénité retrouvée.

« La France de 1918 », tapisserie tissée aux Gobelins en 1936 d’après un carton de Georges Desvallières (1860-1950), laine ©Mobilier national, Isabelle Bideau. Le peintre a donné au soldat mort les traits de son fils tué au combat.

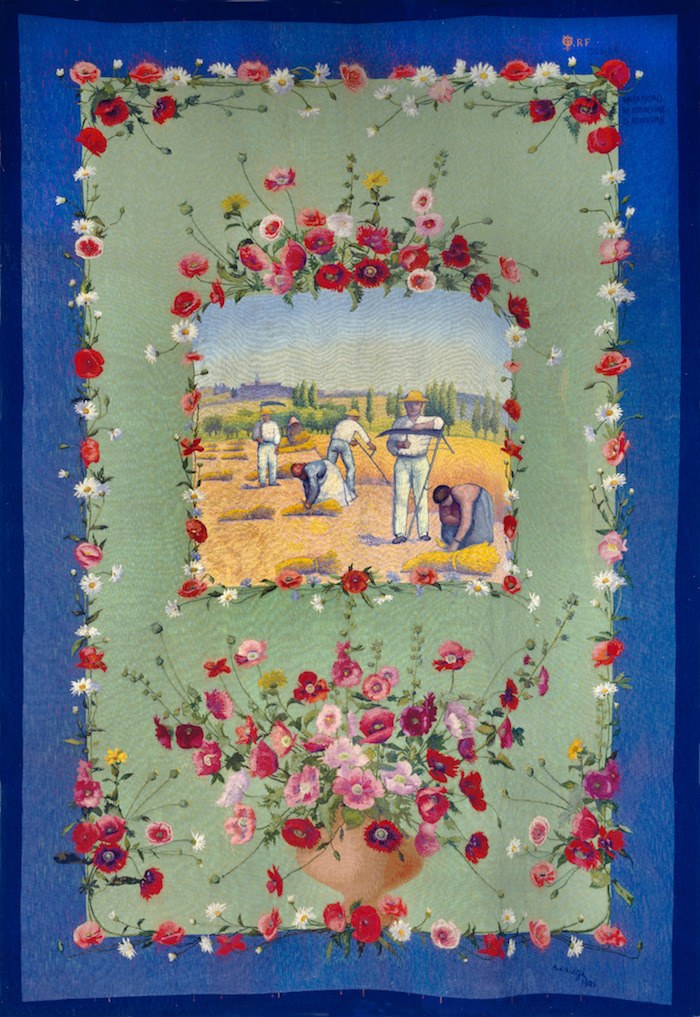

« L’été » tirée d’une série de quatre tapisseries consacrées aux saisons, sur un carton d’Achille Laugé. Commandée en 1914, la tapisserie n’a été tissée qu’après la guerre. La scène de moisson et les fleurs épanouies de la bordure sont prétexte à glorifier la France renaissante.

Plus étonnante, ces garnitures de sièges commandées par l’État à Robert Bonfils. Il s’agissait de célébrer la victoire en rendant hommage aux différentes armes :

L’artillerie ; détail du dossier d’un canapé.

L’aviation ; détail du dossier d’une bergère.

L’entre-deux-guerres : quelques années de légèreté

Après l’épouvante de 14-18, la vie reprend ses droits ; les Français – et bien d’autres Européens – souhaitent oublier, s’amuser, reconstruire leur vie et leur pays.

« Primavera » (Printemps), Leonetto Cappiello, tapisserie, manufacture de Beauvais, 1934 ©Mobilier national, Isabelle Bideau.

La femme est moderne – c’est la garçonne de Victor Margueritte, qui s’est coupé les cheveux, a raccourci sa robe et se déhanche sur un air de jazz – mais le thème très classique : celui des saisons. Le printemps est traditionnellement associé à la jeunesse.

La France célèbre son empire colonial. Elle en propose une vision idéalisée, mêlant exotisme et sensualité. Par extension, le lointain est à la mode :

« L’Amérique du Sud », manufacture des Gobelins. Le carton a été fourni Joseph Porphyre Pinchon, un des pionniers de la bande dessinée, créateur de Bécassine, petite bonne bretonne placée à Paris.

Détail de « l' Amérique du Sud ».

Ce détail de la bordure de « l’Amérique du Sud » évoque son passé précolombien.

Les manufactures au temps de l’Occupation :

Les manufactures nationales n’échappent pas à la propagande vichyiste. Eté 1941 : commande est passée à Aubusson d’une grande tapisserie à la gloire du maréchal Pétain. Cette œuvre, techniquement parfaite, devient très encombrante dès 1944, comme l’exprime pudiquement Georges Fontaine, alors administrateur des manufactures : Il m’ennuie un peu de penser que ces tapisseries, qui portent la marque des Gobelins, puissent rester en circulation dans le monde. Elles ne me paraissent pas très caractéristiques de notre art, d’une part, et d’autre part elles évoquent un moment fâcheux de l’histoire de notre manufacture nationale. Aussitôt remisée, elle est aujourd’hui présentée au public pour la première fois, parfaitement remise dans son contexte grâce à un petit film très clair.

Nouvelle approche de la tapisserie après la Seconde Guerre mondiale :

Au XIXe siècle, la tapisserie tendait à imiter la peinture. Après la Seconde Guerre mondiale, elle s’affirme comme une technique indépendante. Le licier ne copie plus servilement la peinture mais la transpose dans un autre médium, l’interprète. Désormais, l’auteur du carton et les liciers travaillent en étroite collaboration. Par ailleurs, la politique se fait plus discrète dans le choix des projets.

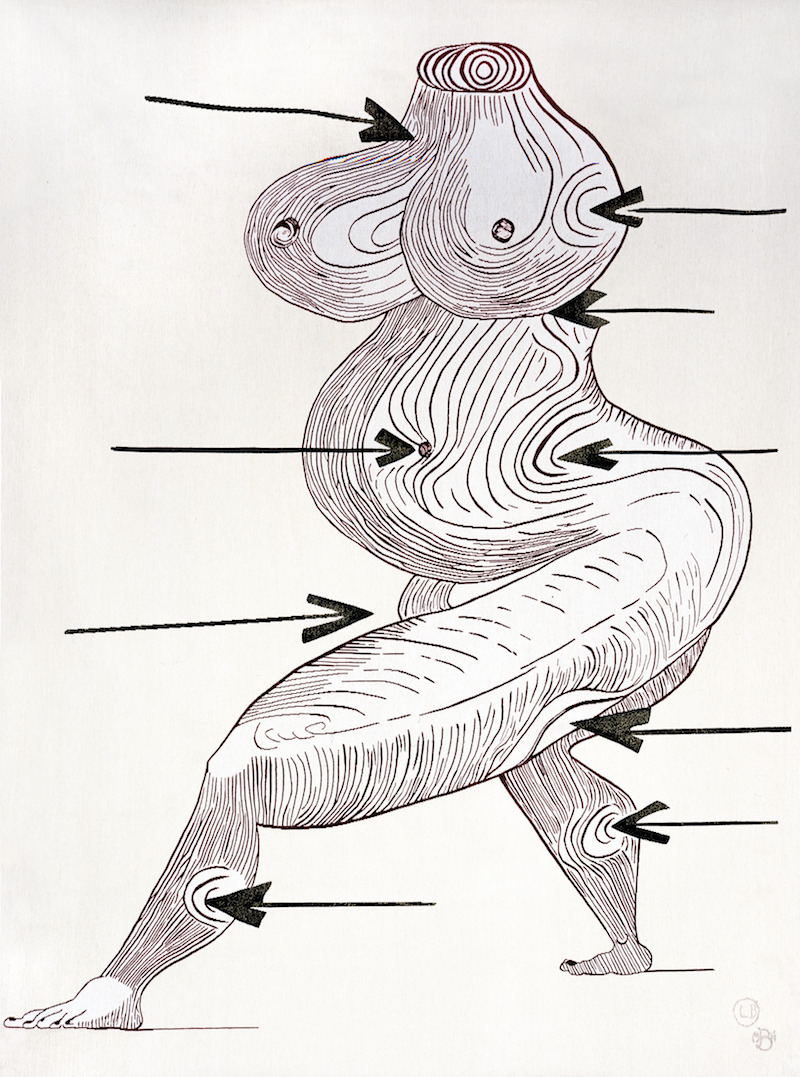

"Sainte Sébastienne", tapisserie des Gobelins d’après un carton de Louise Bourgeois (1911-2010), 1995-1997. Les flèches noires ne désignent pas certaines parties de ce corps féminin aux formes généreuses, mais le criblent. C’est la version féminine de saint Sébastien, martyr de la fin de l'Antiquité.

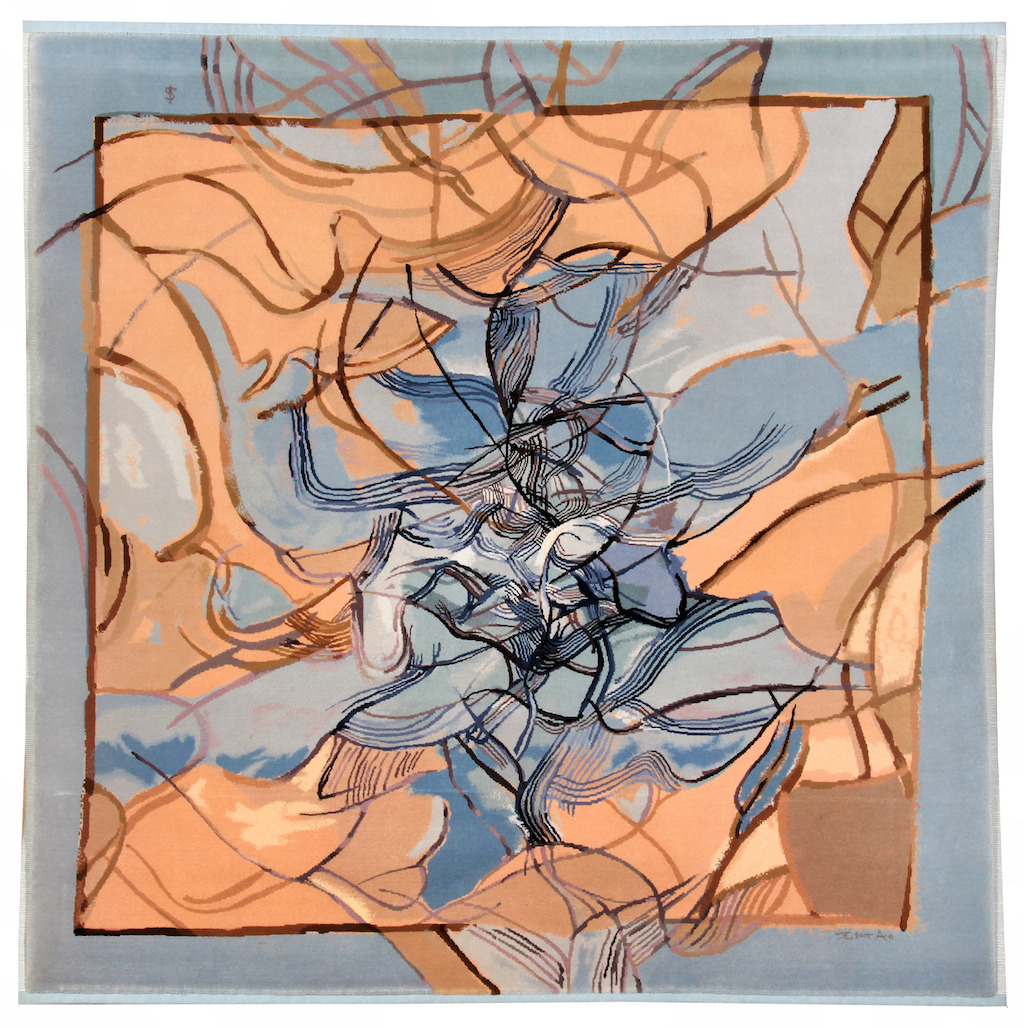

Tapis de la Savonnerie sur un carton en gouache et encre de Chine du peintre abstrait Zao Wou-Ki, 1990-1992.

Au fil du siècle, chefs-d’œuvre de la tapisserie, 1918-2018 :

L’exposition se tient jusqu’au 4 novembre 2018 à la galerie des Gobelins, 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris ; tous les jours sauf le lundi, de 11h. à 19h.

Consulter le site du Mobilier nationalLes Gobelins, une pépinière royale