L'époque Louis XV, âge d'or du mobilier français

Le règne de Louis XV a duré cinquante-neuf ans, de 1715 à 1774. Durant ces six décennies, deux styles décoratifs s’épanouissent : la rocaille et la Transition. Quant au style Louis XVI, il apparaît durant les dernières années du règne de Louis XV.

Zoom sur le contexte historique

Louis XV a cinq ans lorsqu’il devient roi à la mort de son arrière-grand-père – lourd héritage. Mon cher enfant, vous allez être le plus grand roi du monde, n’oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m’imitez pas dans les guerres, tâchez de toujours maintenir la paix avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous le pouvez, ce que j’ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l’État. Suivez toujours les bons conseils, et songez bien que c’est à Dieu que vous devez ce que vous êtes, ainsi s’exprime le roi Soleil sur son lit de mort, dans sa magnifique chambre aménagée sur l’axe du soleil au cœur palais de Versailles.

Un début de règne encourageant

Une régence s’impose, qui est assumée par Philippe d’Orléans, neveu du défunt roi.

Hyacinthe Rigaud, « Louis XV enfant », huile sur toile, vers 1720 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, legs de Mme Wetmore Shively en mémoire de son époux, 1960

Le Régent ramène le petit roi à Paris, le rapprochant ainsi de son peuple, qui lui témoigne régulièrement son affection. Cependant, dès 1722, peu avant sa majorité, Louis XV revient à Versailles et renoue avec l’étiquette instaurée par son bisaïeul.

« Louis XV recevant une leçon » en présence du cardinal de Fleury (dont la robe ecclésiastique est rehaussée d’un croix en or) et du Régent », entre 1715 et 1725, tableau anonyme ; Paris, musée Carnavalet

L’enfant est encadré par ses deux mentors : le cardinal Fleury, dont l’austère robe ecclésiastique est rehaussée d’une croix d’or, et le Régent qui, lui, est décoré de l’ordre du Saint-Esprit. La salle majestueuse dans laquelle se tient la leçon ouvre sur une bibliothèque. Livres, cartes, instruments de mesure et globe terrestre témoignent de la brillante éducation reçue par le jeune roi.

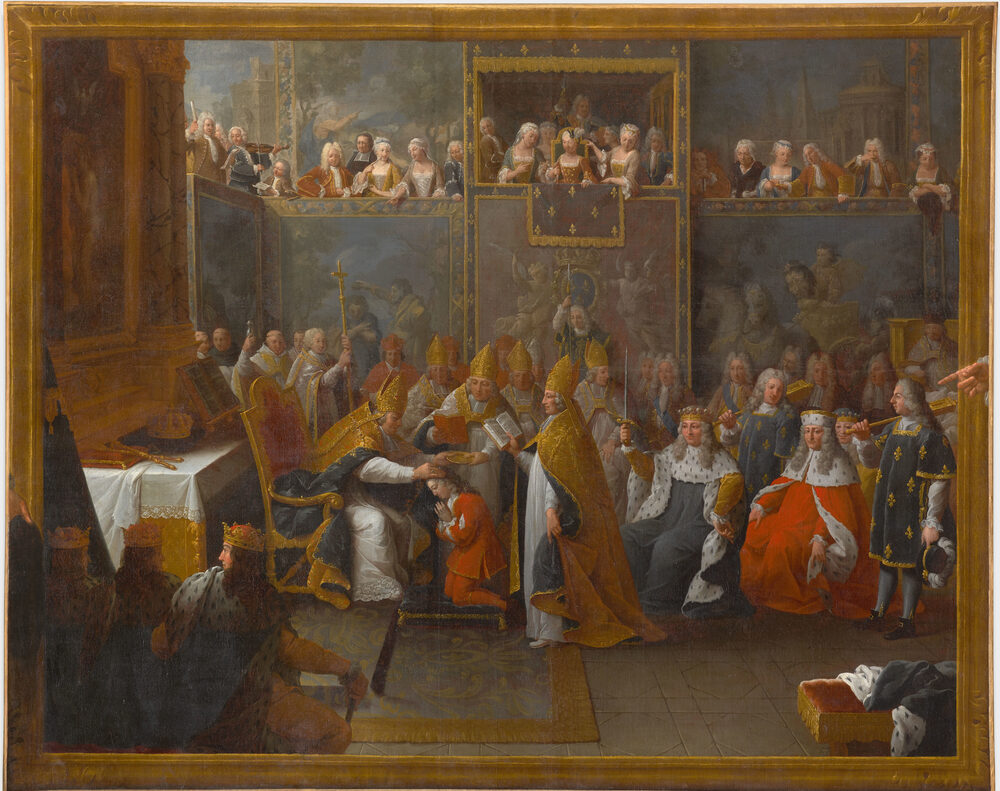

Antoine Rivalz d’après Pierre Subleyras, « Le sacre de Louis XV », huile sur toile, 1722 ; Reims, Palais du Tau © Hervé Lewandowski/ CMN

Louis XV, le plus beau parti d'Europe

Jean-François de Troy, « Louis XV et Marie Anne Victoire d’Espagne », huile sur toile, 1723 ; Florence, palais Pitti

En 1718, Louis XV est fiancé à la petite Marie Anne Victoire, infante d’Espagne. Il a douze ans, elle en a quatre. La fillette rejoint la France afin d’y être élevée, mais il faudra attendre longtemps avant de voir assurée la descendance royale. On lui préfère finalement Marie Leszczynska, fille de l’éphémère roi de Pologne Stanislas Leszczynski. L’union est moins prestigieuse certes, mais Marie a vingt-deux ans : elle est prête à enfanter.

Jean Girardet, "Stanislas Leszczynski", huile sur toile ; Cracovie, musée Czartoryski

En 1738, Stanislas est contraint de renoncer définitivement à la couronne de Pologne. En échange, il reçoit les duchés de Lorraine et de Bar qui, à sa mort, seront définitivement rattachés à la France.

Carle van Loo, "Marie Leszczinska en tenue d'apparat", huile sur toile, 1747 ; château de Versailles

Vertueuse, instruite, polyglotte, mais aussi ennuyeuse, Marie ne rassemble pas autour d’elle les personnages les plus pétillants de la cour. Le rôle reviendra aux deux grandes favorites de Louis XV : Mme de Pompadour et, dans une moindre mesure, Mme du Barry.

Des favorites mécènes

Ces deux superbes femmes ont largement influencé la création de leur temps. La marquise de Pompadour – favorite royale de 1745 à sa mort en 1764 – a commandé les plus beaux décors et meubles de style rocaille, puis a accompagné la transition vers le néo-classicisme. Sans être aussi important – elle n’a été favorite que six ans, de 1768 à la mort du roi en 1774 –, le rôle de Mme du Barry n’est pas négligeable. Ses intérieurs étaient de style Transition et Louis XVI. Le règne de Louis XV correspond à un moment de rayonnement de la culture et de la langue française.

François Boucher, « Mme de Pompadour », huile sur toile, v. 1756-1758 ; Édimbourg, National Gallery of Scotland

Élisabeth Vigée-Lebrun, « Mme du Barry », huile sur toile, 1782 ; Washington, Corcoran Gallery of Art

Du Bien-Aimé au Bien-Haï

Maurice Quentin de la Tour, « Portrait de Louis XV en buste », pastel, présenté au Salon de 1748 ; Paris, musée du Louvre

Les témoignages de ses contemporains s’accordent à voir en Louis XV un bel homme, d’une grande prestance, mais d’un caractère difficile à cerner. Jovial en compagnie de quelques proches, glacial au milieu d’inconnus – probablement par timidité. Il apprécie les soupers en petit comité dans ses appartements privés du château de Versailles ou au Petit Trianon.

En homme de son temps, Louis XV s’intéresse aux sciences. Dans les jardins de Trianon, il fait aménager un jardin botanique, doté de serres chaudes dans lesquelles on tente d’acclimater l’ananas et le café. Cependant, en souverain de droit divin, il est hostile aux philosophes, tel Voltaire, déiste admirateur de la monarchie parlementaire anglaise.

Instruit et travailleur, Louis XV a entrepris des réformes telle la limitation du pouvoir des parlements. Mais son autorité s’est délitée au cours de son règne. Son manque de fermeté et sa vie dissolue ont laissé l’image d’un roi indolent et débauché, affaiblissant l’institution monarchique.

Avril 1774. Les premiers signes de la variole apparaissent alors que le roi séjourne à Trianon en compagnie de Mme du Barry. Revenu au château de Versailles – là où le roi doit s’éteindre –, il se prépare à mourir en chrétien repentant. La favorite est sommée de quitter la cour.

Louis XV s’éteint le 10 mai 1774. C’est en hâte et sous les quolibets que sa dépouille est conduite à l’abbaye de Saint-Denis pour y être inhumée. Tremblez voleurs, fuyez putains : vous avez perdu votre père, peut-on entendre. Le Bien-Aimé est mort haï de son peuple ; débute alors le règne de Louis XVI.

Le style rocaille, règne de la courbe et de l’asymétrie

Tout en courbes et contrecourbes, le style Louis XV – également dit rocaille – est très caractéristique et par conséquent facilement reconnaissable.

La courbe – apparue à l’époque Régence – est désormais omniprésente et très marquée.

Tabouret français, hêtre sculpté, vers 1740-1760 ; Londres, Victoria and Albert Museum

Petite commode en console (détail), estampillée BVRB (Bernard II van Risenburgh), chêne et pin, laque japonaise et vernis européen, bronzes dorés, vers 1755-1760 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de M. et Mme Charles Wrightsman, 1976

Lit à la turque attribué à Jean-Baptiste Tilliard, hêtre scuplté et peint, garniture de soie moderne, vers 1750-1760 ; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum

Le lit est dit « à la turque » lorsqu’il comprend deux chevets en enroulement, forme particulièrement adaptée au style rocaille. Cette appellation ne doit rien à la culture turque ; elle témoigne simplement de l’engouement de cette période pour l’exotisme.

Chandelier d’après des dessins de Juste Aurèle Meissonnier, bronze doré, 1735-1750 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de Mme Charles Wrightsman, 1999

Jean-François de Cuvilliès, gravure tirée du recueil « Livre Nouveau de Morceaux de fantaisie », 1752-1754 ; Londres, Victoria and Albert Museum

Exubérants, les motifs décoratifs rocailles sont déchiquetés, ajourés et parfois de composition asymétrique. Les plus fréquents sont la coquille, les feuillages et autres créatures féériques tel le dragon.

console fixée au mur, chêne sculpté et doré, marbre, vers 1740 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de J. Pierpont Morgan, 1906

Détail de cette même console.

Une conception d’ensemble du décor

Dans l’idéal, c’est un même architecte-décorateur qui conçoit l’immeuble et le meuble, à savoir la taille et la forme de la pièce, le dessin des boiseries et le mobilier. Cette conception d’ensemble confère une grande harmonie aux pièces. Le meuble n’est plus exécuté indépendamment de la pièce qui lui est destinée ; ses formes épousent celles des boiseries et ses couleurs s’harmonisent à celle des murs : à lambris dorés, meubles dorés, à lambris peints, meubles peints.

Jean-François de Troy, « La déclaration d’amour », huile sur toile, vers 1724 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, legs de Mme Charles Wrightsman, 2019

Juste Aurèle Meissonnier, « Projet de canapé pour le comte Bilenski, maréchal de Pologne », gravure, 1735 ; New York, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

Ce dessin illustre les différents points que nous venons d’énumérer : courbes, asymétrie et conception d’ensemble.

Le salon du château d'Abondant est un bel exemple de la conception d'ensemble. Meubles et boiseries s'épousent parfaitement.

Canapé du grand salon du château d'Abondant attribué à Michel Cresson, bois sculpté et peint, garniture textile refaite à l’identique d’après un échantillon ; vers 1747 - 1750 ; Paris, musée du Louvre, département des objets d’art ©Éric Sander

Grand salon du château d'Abondant attribué à Michel Cresson, bois sculpté et peint, garniture textile refaite à l’identique d’après un échantillon ; vers 1747-1750 ©Éric Sander

Le goût de la fantaisie et de l’exotisme

Artistes et décorateurs puisent leur inspiration dans l’ailleurs et la fantaisie. Chinoiseries, turqueries et autres singeries se déploient sur les meubles, porcelaines, tapisseries.

Assiette à soupe, faïence de la manufacture strasbourgeoise de Joseph Hannong, 1763-1770 ; Londres, Victoria and Albert Museum

Décor d’un bureau Louis XV estampillé Gilles Joubert, chêne, vernis européen imitant la laque chinoise ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de M. et Mme Charles Wrightsman, 1973

François Boucher, « Le pacha dans son harem », dessin – crayon, encre, aquarelle –, vers 1735-1739 ; Vienne, palais Albertina

Panneau peint (détail) à la manière de Christophe Huet (spécialiste des singeries), chêne peint et doré, vers 1750 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de J. Pierpont Morgan, 1906

Horloge de table, Philippe ou Jacques Caffieri (sculpture), Jérôme Martinot (mouvement), bronze, cadran émaillé, 1742-1745 ; Londres, The Victoria and Albert Museum

Salon vert (détail) du pavillon chinois érigé dans le parc du château de Drottningholm, Suède, années 1760

À table !

Un moment de convivialité

Jean-François de Troy, « Le déjeuner d’huîtres », huile sur toile, 1735 (œuvre signée et datée sur la traverse inférieure du rafraîchissoir ; château de Chantilly, musée Condé

Une assemblée exclusivement masculine a pris place autour d’une grande table circulaire dressée dans un vestibule le temps d’un repas informel. Aucune étiquette n’est de mise pour cette dégustation d’huîtres, mets alors fort apprécié. Les convives jettent les coquilles vides au sol, où l’on voit les paniers remplis de paille qui avaient servi au transport des coquillages.

Détail du rafraîchissoir

Détail du sol

Le service est facilité par le rafraîchissoir, ce meuble aux lignes courbes au premier plan. Sa partie supérieure abrite des bacs remplis de glace dans lesquels on a placé des bouteilles de Champagne, vin pétillant élaboré une cinquantaine d’années plus tôt, probablement par dom Pérignon. Quelques convives lèvent les yeux en souriant vers le bouchon de Champagne qui vient de sauter – visible devant la colonne grise. Sur les côtés du rafraîchissoir, les serviteurs ont placé quelques assiettes d’argent. La vaisselle en argent massif était alors courante sur les tables royales et aristocratiques. Peu d’exemplaires sont parvenus jusqu’à nous, les plats en question ayant souvent été fondus au cours du temps pour faire face à quelque grosse dépense.

Détail de la table

Les verres, tout comme les bouteilles, n’étaient jamais posés sur la table. Ils sont ici placés dans des bols contenant de la glace. Il s’agit peut-être de véritable porcelaine asiatique ou de porcelaine tendre de la manufacture de Chantilly, fondée une dizaine d’années avant la réalisation de ce tableau.

Ce tableau a été peint pour la salle à manger des appartements privés de Louis XV au château de Versailles. Même s’il s’astreignait à souper au grand couvert face à ses courtisans et aux visiteurs du château, suivant en cela l’étiquette imposée par le Roi Soleil, Louis XV appréciait les tablées amicales réunissant quelques dames et les hommes qui l’avaient, dans la journée, accompagné à la chasse. Dans ces moments d’intimité, Louis XV préparait et servait lui-même son café.

Le milieu du 18e siècle voit apparaître dans les châteaux et les hôtels particuliers une salle à manger, pièce spécialement réservée aux repas, au mobilier permanent – une table des chaises. Le repas devient un moment de détente en famille ou entre amis, dédié à la conversation. C’est dans ce contexte que naît la gastronomie française.

Un moment d’intimité familiale

François Boucher, « Le déjeuner », huile sur toile, 1739 ; Paris, musée du Louvre

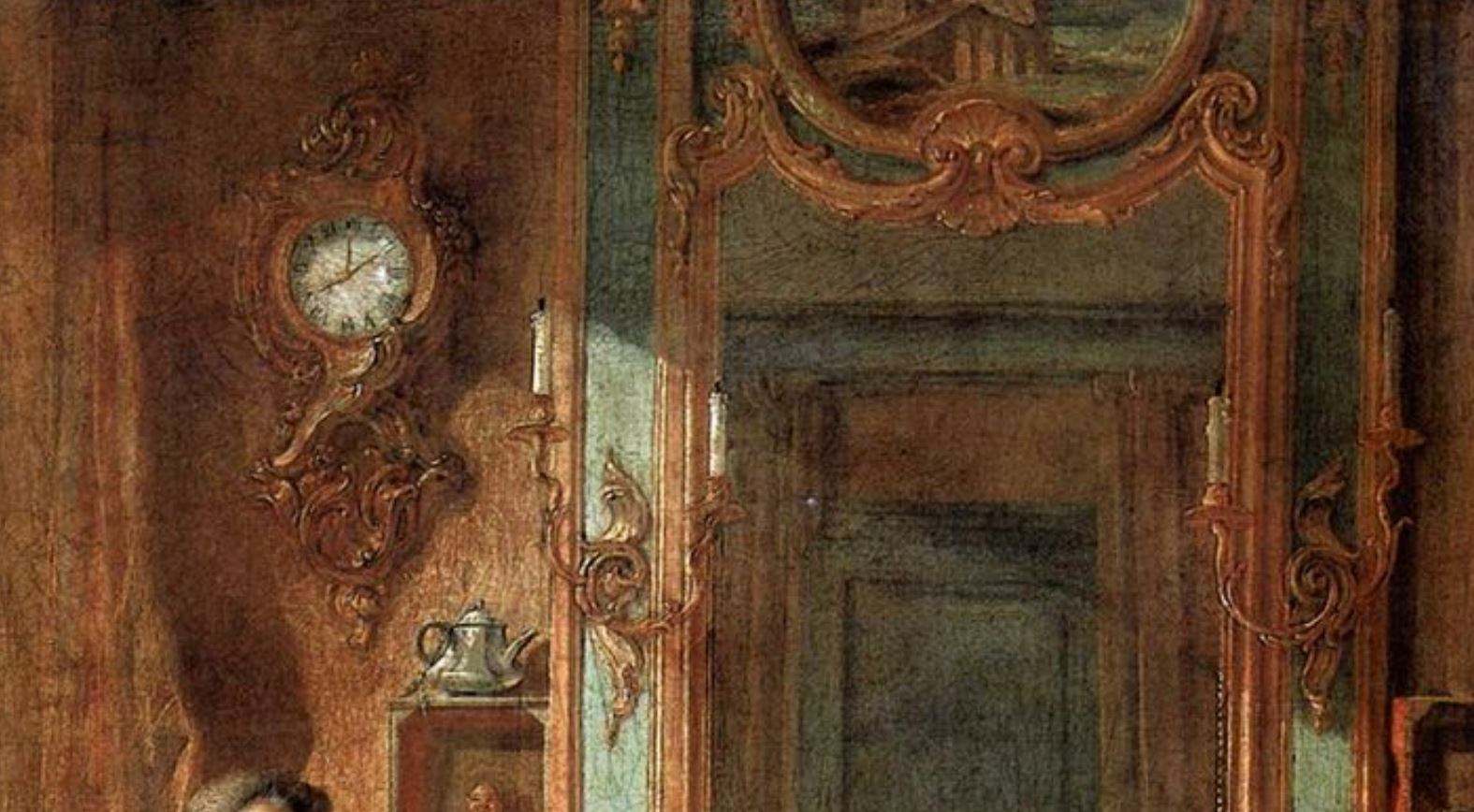

Deux jeunes femmes réunies autour d’une petite table vernissée noir et rouge placée devant la cheminée, prennent une collation dans un élégant salon largement éclairé par une grande fenêtre. Tandis que l’homme – le père de famille ou plutôt un limonadier venu préparer la boisson à domicile – vient de poser sa chocolatière en argent sur le dessus de la cheminée, les deux jeunes femmes, assises sur des chaises cannées, proposent de cette boisson nouvelle aux enfants.

Détail du mur

Cette scène raffinée évoque le confort dans lequel vit alors la bourgeoisie. Dans le miroir surmontant la cheminée se reflètent une porte, son dessus-de-porte peint et le rideau permettant, si nécessaire, de se protéger des courants d’air – on distingue les anneaux enfilés sur une tringle. Les deux appliques flanquant la cheminée, le cartel et la console de bois doré et sculpté aux pieds exagérément chantournés sont caractéristiques du style rocaille. De même, la disposition asymétrique des bras de lumière illustre le goût pour l’asymétrie. Néanmoins, le fait qu’il y ait deux appliques rétablit une certaine symétrie.

Quelques exemples d'appliques contemporaines :

Paire d’appliques à trois bras de lumière, modèle attribué à Jean-Claude Duplessis, porcelaine tendre de Sèvres, bronze doré, vers 1760 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de R. Thornton Wilson en mémoire de Florence Ellsworth Wilson

La petite étagère placée sous le cartel nous informe également sur l’époque. Elle accueille quelques livres, une théière et un magot, figurine d’Extrême-Orient représentant un homme obèse assis, exemple de l’exotisme alors en vogue.

Chocolat ou café ?

Il est en fait difficile d’affirmer que l’homme du tableau de Boucher vient de servir du chocolat. En effet, café et chocolat, de plus en plus prisés dans l’Europe du 18e siècle, se préparent à l’aide d’un même ustensile – une verseuse en métal ou en porcelaine au long manche de bois pour éviter de se brûler.

François Thomas Germain (orfèvre), cafetière, argent et ébène, 1757 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, legs de Joseph Pulitzer, 1933

Le cacao se présentait sous forme de pâte qu’il fallait mélanger à de l’eau ou du lait et faire chauffer pour obtenir un chocolat à boire. La chocolatière pouvait être accompagnée d’un réchaud ; certaines étaient dotées d’un moussoir – une tige de bois insérée dans le couvercle – que l’on roulait entre les paumes de la main. On obtenait ainsi un chocolat mousseux.

Le café était, lui, préparé en décoction – ce qu’on appelle communément aujourd’hui le café turc. Le café moulu était mélangé à de l’eau et porté à ébullition.

Détail du « Déjeuner », François Boucher

Les riches intérieurs du milieu du 18e siècle comprennent de nombreuses petites tables que l'on déplace aisément au gré des besoins.

Détail du « Déjeuner », François Boucher