Dorure

Formes imposantes et surenchère dorée

Nicolas de Largillière (1656-1746), Madame de Noailles et ses deux filles, huile sur toile de petites dimensions, vers 1698, château de Parentigat, Puy-de-Dôme.

Madame, assise sur un fauteuil au dossier imposant, désigne au spectateur le portrait de son défunt mari. Divers symboles évoquent son deuil. Les fleurs dans le vase de porcelaine – œillets des fiançailles et fleurs d’oranger du mariage – sont fanées. Un petit singe, grimpé sur un tabouret, dérobe une pêche : c’est le cœur de l’époux ravi à sa femme. Portrait de famille mais aussi d’une classe sociale : la haute noblesse. Le décorum (de decere, « convenir ») – à savoir l’ensemble des règles qu’il convient d’observer pour tenir son rang dans une société – est adéquat : la riche draperie dévoilant la scène et l’ouverture sur un parc plantent un cadre de vie aristocratique. Le bas-relief représentant Louis XIV de profil rappelle le dévouement au souverain du marquis de Noailles, mort de la variole au cours d’une campagne militaire en Flandre.

Les formes opulentes et l'omniprésence de la dorure obéissent aux impératifs de l’esthétique Louis XIV.

Console, France, fin XVIIe siècle ©New-York, Metropolitan Museum of Art.

Sous Louis XIV, apparaît la console, table d’apparat placée contre un mur. Elle est imposante, richement sculptée et dorée ; remarquez notamment le motif formant un « tablier » sur la façade. Une lourde entretoise relie les quatre pieds. Comme en témoigne le tableau de Largillière, on pose sur son plateau de marbre des vases de pierres dures, faïences, porcelaines chinoises ou statuettes de bronze. Le propriétaire affiche ainsi son goût et sa richesse.

Tabouret, vers 1700, hêtre sculpté et doré, garniture de velours rouge rehaussé de galons dorés ©Londres, Victoria and Albert Museum.

Ce tabouret est semblable à celui sur lequel est monté le petit singe du tableau de Largillière. Les quatre pieds sculptés en balustre sont, eux aussi, reliés par une solide entretoise.

Les coussins (ou carreaux) sont très présents et participent à la richesse de l’aménagement.

Henri Gascard (1635-1701) d’après Pierre Mignard, portrait d’Isabelle d’Orléans, huile sur toile, vers 1672, Varsovie, Porczyński Gallery.

Quant aux fauteuils…

Louis Elle le Jeune, portrait de la princesse Palatine (1652-1722), belle-sœur de Louis XIV, huile sur toile, 1673 ; Berlin, fondation des châteaux et jardins prussiens de Berlin-Brandebourg.

Fauteuil, bois sculpté et doré, garniture en tapisserie d’Aubusson, 2de moitié du XVIIe siècle ©New York, Met. Museum of Art.

Large et incliné, le dossier des fauteuils prend de l’ampleur. Les pieds sont sculptés en balustre (montant droit tel celui d’une balustrade) ou plus tard – vers 1690 – en console (en S). Dans les deux cas, ils sont reliés par une entretoise. Les accotoirs, courbes, se terminent en crosse sculptée d’une feuille d’acanthe.

Apparition des lignes courbes

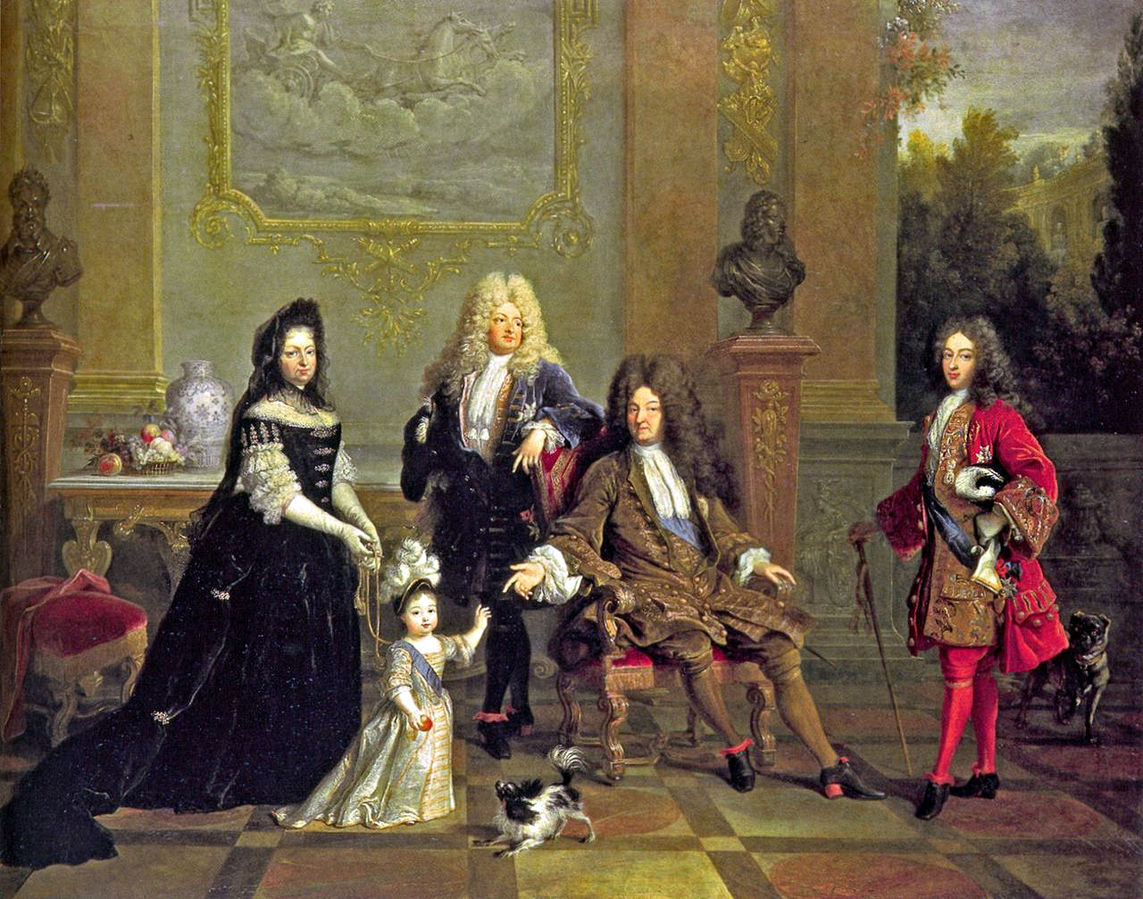

Nicolas de Largillière (attribué à), Louis XIV et ses descendants, v. 1710, Londres, The Wallace Collection.

Remarquez les pieds en console (courbes) du fauteuil du souverain. Plusieurs années avant la mort du roi Soleil, ce que l’on appellera plus tard le style Régence est déjà en place.

Une précision de vocabulaire : accotoirs, accoudoirs et bras désignent la même chose. Les « accotoirs » – terme fréquemment utilisé par les professionnels du mobilier – servent à « s’accoter » c’est-à-dire à « s’appuyer sur les côtés ». Dans le langage commun, on parle plutôt d’« accoudoirs » qui permettent de « s’accouder » – de s’appuyer sur les coudes.

Quid du bois tourné caractéristique du style Louis XIII ?

Le bois tourné laissé au naturel n’a pas disparu, mais n’est plus du dernier cri. Il est relégué aux appartements privés ou de la bourgeoisie. Pour les lieux d’apparat, on privilégie le bois sculpté et doré.

Jean Dieu de Saint-Jean, "Femme de qualité en robe de chambre d’hyver", gravure, 1685 ©Londres, Victoria and Albert Museum.

Madame se réchauffe près du feu, un écran à la main pour protéger son visage de l’intensité de la chaleur ; il n’est pas question d’altérer son teint. Le fauteuil est lourd, le dossier incliné est haut ; la garniture de tissu cloutée. Le piètement est de bois tourné : on distingue nettement les pieds en boules aplaties, les dés d’assemblage permettant de relier un montant et une traverse en bois tourné. La gravure est de 1685, mais ce fauteuil se rattache plutôt au style Louis XIII.

Chaise, hêtre, vers 1690 ©New York, Metropolitan Museum of Art.