Boulle et Bérain

André-Charles Boulle et Jean Ier Bérain : l’art de l’arabesque

Boulle (1642-1732) et Bérain (1640-1711) sont de stricts contemporains – ils le sont aussi de Louis XIV. Tous deux occupaient un atelier au Louvre. Jean Bérain est le grand ornemaniste de l’époque et les marqueteries de Boulle lui doivent beaucoup : mêmes enroulements végétaux, décoratifs et élégants :

Détail d’une armoire attribuée à Boulle, vers 1700 ©New York, Metropolitan Museum of Art

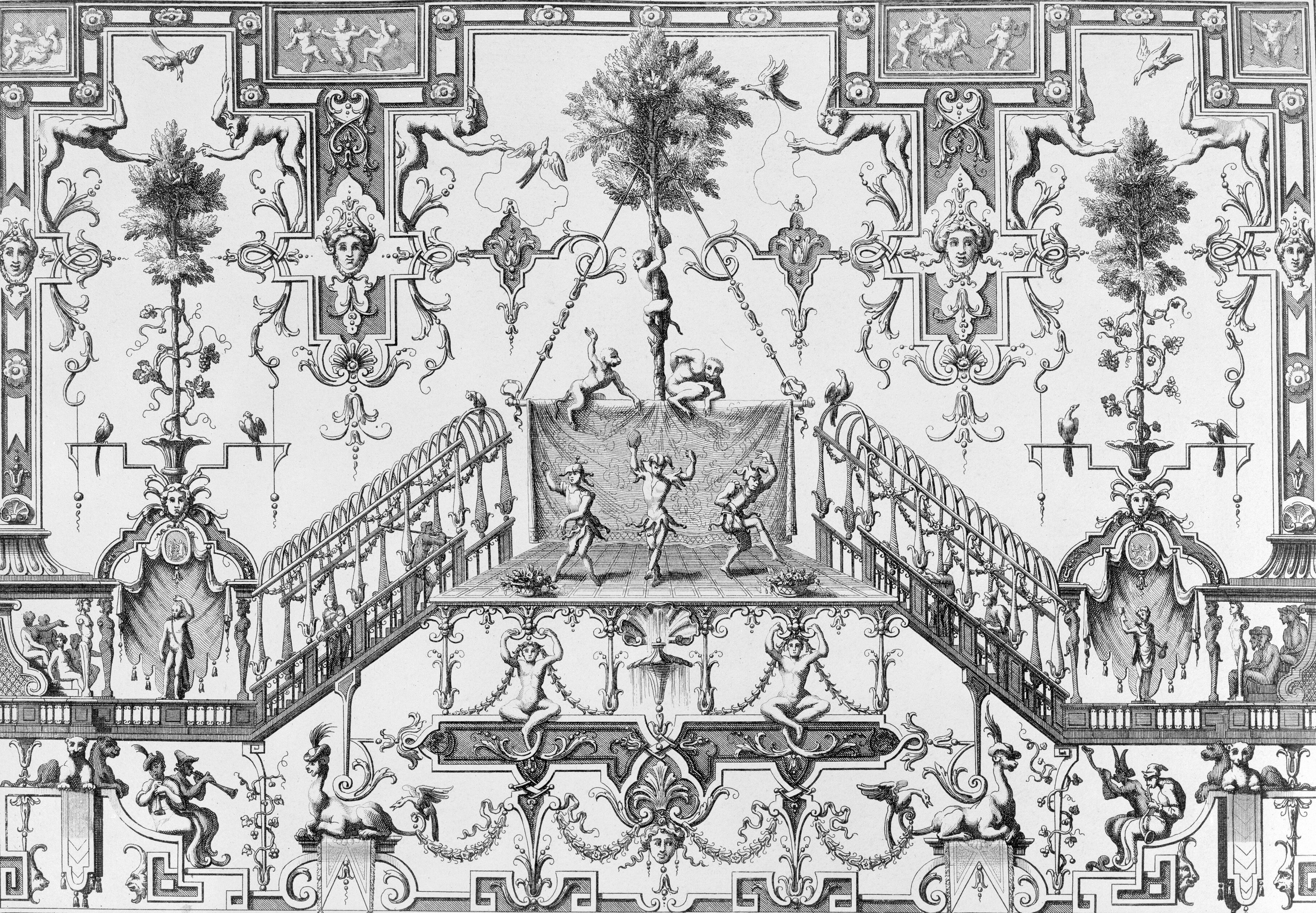

Jean Ier Bérain, gravure, v.1700 ©Londres, Victoria and Albert Museum. Au XVIIe siècle, ces gravures ne sont pas des œuvres à part entière mais des répertoires de motifs décoratifs.

Au XVIIe siècle, les gravures de Bérain ne sont pas des œuvres à part entière mais des répertoires de motifs décoratifs.

Fils et petit-fils d’arquebusiers lorrains, Jean Bérain grandit à Paris, où les siens se sont installés, fuyant les horreurs de la guerre de Trente Ans. Il apprend le dessin et la gravure au sein de sa famille. Il ne fréquente pas l’Académie royale de Peinture et de Sculpture et ne voyage pas en Italie – le voyage à Rome restait une étape importante dans la formation d’un artiste. Comme Boulle, son apprentissage est clairement celui d’un artisan ; comme Boulle, Bérain devient très célèbre de son temps alors que l’anonymat était le lot des artisans.

Fusil de chasse offert en 1673 par Louis XIV au roi de Suède Charles XI, œuvre de jeunesse de Bérain, réalisé en collaboration avec l’arquebusier Pierre Le Conte, vers 1667 ©Stockholm, Livrustkamarren

Bérain est devenu célèbre en tant qu’organisateur de spectacles, rattaché à l’administration des Menus Plaisirs. Il dessine des costumes et des décors de théâtre – souvent éphémères –, conçoit des machineries. Par ce biais il côtoie une riche clientèle qui lui commande des décors intérieurs et pérennes. Il fournit des modèles de plafonds, lambris, cheminées, meubles, tapisseries et organise à l’occasion quelque pompe funèbre.

Quelques exemples de décors « à la Bérain »

Ses arabesques tout en fantaisie reprennent les grotesques de la Renaissance – rinceaux, sphinges, putti, masques grimaçants ou termes – eux-mêmes hérités de l’Antiquité. Bérain y ajoute le motif du singe, qui a certainement pour origine les ornements fantaisistes des armes. Le singe et les entrelacs seront très présents au cours du XVIIIe siècle. Certains voient donc en Bérain un des pères du style rocaille – époque Louis XV –, tout en courbes et en fantaisie.

Ses recueils d’ornements diffusés dans tout le pays ont exercé une grande influence sur les arts décoratifs. Nombre de peintres, ébénistes, liciers, faïenciers se sont inspirés de son travail.

Plat ovale, faïence de Moustiers, atelier de Clérissy, début XVIIIe siècle, Marseille, musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode du château Borely

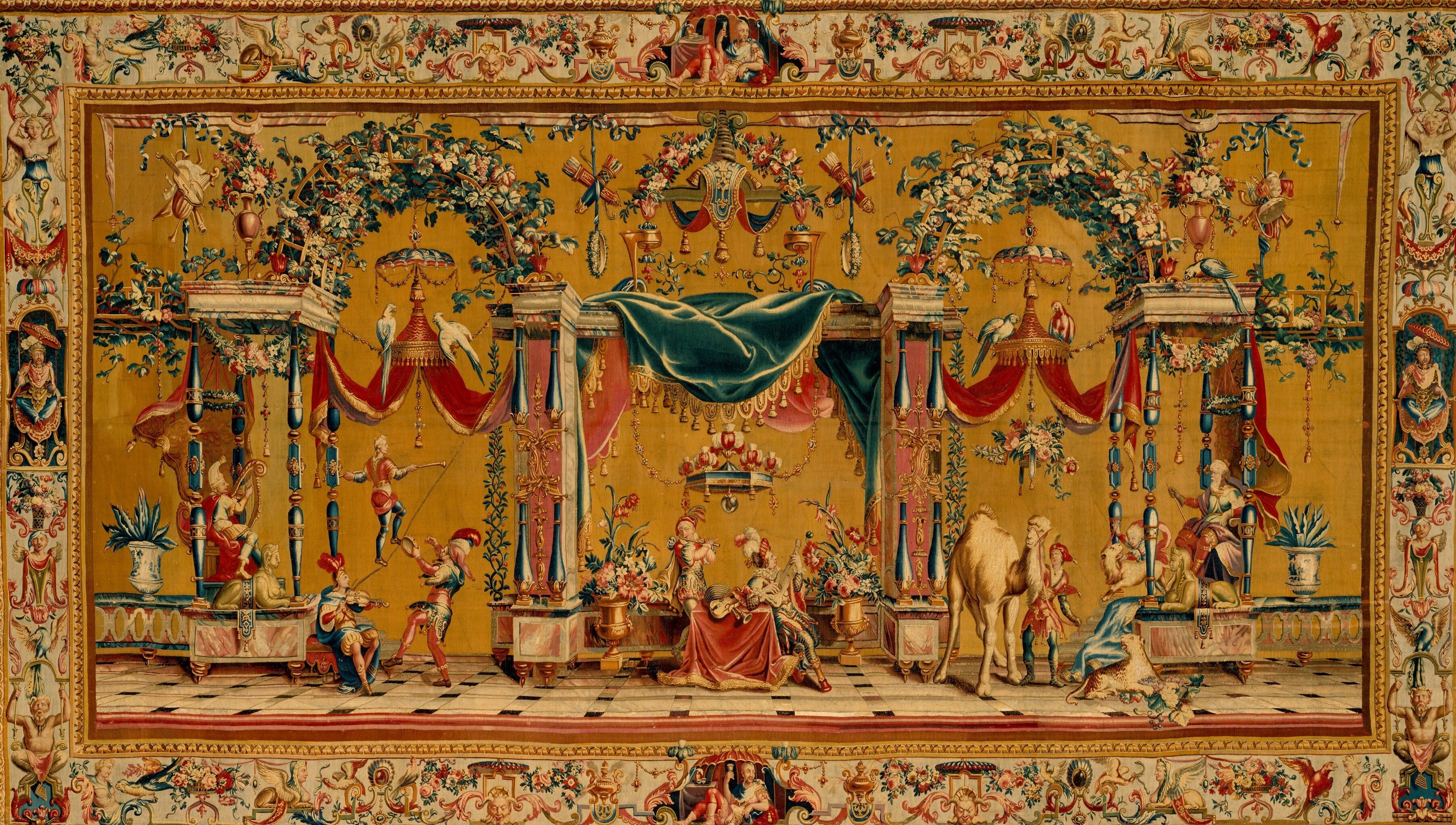

Tapisserie de la manufacture de Beauvais, atelier de Pierre Behagle (1641-1705) sur un carton du peintre Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699), laine et soie ©New York, Metropolitan Museum of Art

Bien entendu Jean Bérain n’est pas l’inventeur, ni l’utilisateur exclusif de l’entrelacs, de même que Boulle n'est pas l'inventeur de la marqueterie portant son nom ; ce motif était dans l'air du temps.

Louis Coquin ou Cossin (1627-1704), portrait de l’orfèvre Louis Roupert, 1668 ©Londres, Victoria and Albert Museum

L’artisan, très élégant, est assis près du table sur laquelle sont posés les outils de sa profession et un vase contenant une feuille d’acanthe.

Salon d’Armande Béjart (?-1700), vers 1680, musée d’art et d’histoire de Meudon

En 1676, celle qui est alors veuve de Molière acquiert à Meudon, dans les environs de Paris, une propriété abritant aujourd’hui le musée d’art et d’histoire de cette ville. Son salon est peint de motifs d’entrelacs.

Ces motifs sont également présents dans les jardins à la française.

Jardins du château de Vaux-le-Vicomte, conçus par André Le Nôtre, vers 1660, Seine-et-Marne