Les bagues de monsieur Gastou

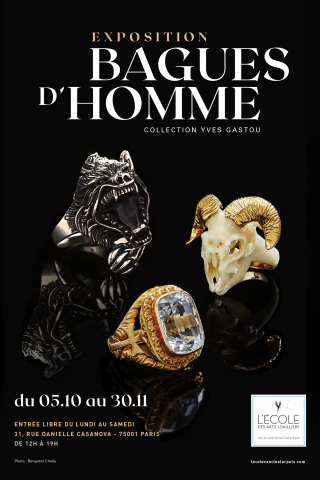

Sandrine Zilli, diplômée en histoire de l'art – école du LouvreAnnées 60, une fête religieuse à Carcassonne : la mère d’Yves Gastou s’étonne qu’il aille baiser la main de l’évêque pour la énième fois. Réponse de l’enfant : il a une si belle bague ! Il aurait pu être bijoutier, il est devenu antiquaire. En chinant, il a constitué une époustouflante collection de bagues masculines exposées jusqu’au 30 novembre à l’École des Arts joailliers.

Yves Gastou, un antiquaire collectionneur :

Une enfance audoise lui a forgé un univers mental riche, entre ruines de châteaux cathares et fantaisies néo-gothiques de Viollet-le-Duc. Une carrière d’antiquaire, commencée à seize ans l’a conduit de Limoux à Paris, en passant par Toulouse.

Regarder ce que les autres ne voient pas – ou plus :

Suivant ce principe, il s’est successivement passionné pour l’Art nouveau, l’Art déco et les audaces du groupe Memphis signées Ettore Sottsass, Alessandro Mendini ou Shiro Kuramata, n’hésitant jamais à mélanger les époques. Sottsass a d’ailleurs réaménagé la galerie Gastou – rue Bonaparte, à Saint-Germain-des-Prés –, réalisant une inattendue façade de terrazzo, le marbre du pauvre. L’École des Arts joailliers nous fait découvrir sa non moins étonnante collection de bagues d’homme.

Aujourd’hui en Occident, le bijou est essentiellement féminin. Portée par un homme la bague est, plus ou moins consciemment, vue comme attentatoire à la virilité. Ça n’a pas toujours été le cas, et ailleurs dans le monde, beaucoup d’hommes en portent sans crainte, juste pour être beaux et afficher leur statut. En effet, d’évêque, de doge ou de biker, souvent les bagues masculines disent beaucoup de ceux qui les portent… et a fortiori de celui qui les collectionne. Une précision : Yves Gastou ne se contente pas d’accumuler les bagues pour les ranger, il les porte ! Et peu importe leur valeur marchande, l’émotion avant tout.

Main d'Yves Gastou !

La scénographie – étonnamment sobre et sophistiquée à la fois – est signée de l’architecte d’intérieur Jérôme Thénot.

Bagues de toutes les époques et de toutes les régions du monde ; bague gage d'amour, symbole de pouvoir ou signe d'appartenance à un groupe :

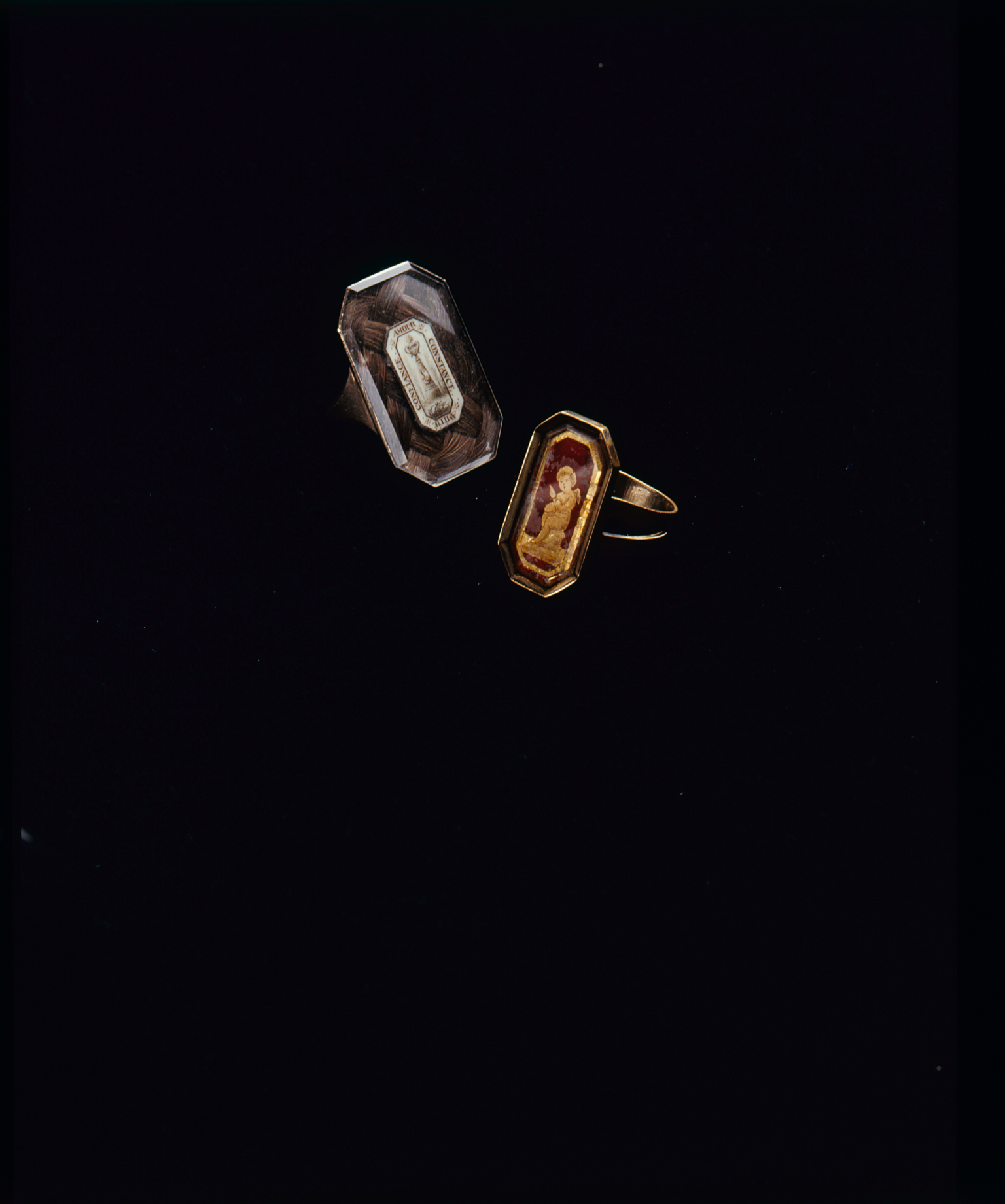

À gauche : bague de cheveux, cheveux de la promise ou du promis tressés et mis sous verre, peinture, or rose, époque romantique, vers 1820. À droite : bague gage d’amour, or jaune, pochoir inclus sous verre, papier parcheminé gravé à la feuille d’or figurant Eros, dieu de l’Amour, vers 1820 ©Arnaud Carpentier

Bague de Hells Angels représentant un squelette de motard, argent ©Bernard Saint Génès

Trois bagues épiscopales, or jaune, listel de perles ou de corde autour de la pierre (citrine et améthyste), Mellerio dits Meller – le plus ancien joaillier de Paris et le principal fournisseur du clergé depuis le XVIIIe siècle –, XIXe siècle. Le modèle comportant des épis de blé sur l’épaule – symbole de la transsubstantiation – a été créé pour l’archevêque de Rouen, monseigneur Fuzet (1839-1915). Elle porte l’inscription « Notre-Dame de Grâce » et est datée du 19 juin 1913, date de l’intronisation. Ces bagues sont « le reflet d’une époque où les évêques portaient de véritables œuvres d’art », Y. Gastou. Image tirée du livre « Bagues d’homme » (Albin Michel) ©photo Benjamin Chelly/ Albin Michel

Bagues vanités, argent, bronze, ivoire et cristaux, années 1970. « Memento mori » (« souviens-toi que tu vas mourir) : ces bagues nous rappellent la vanité de la vie terrestre. Image tirée de l’ouvrage « Bagues d’homme » (Albin Michel) ©photo Benjamin Chelly/ Albin Michel.

Bague, spectaculaire améthyste taille marquise, épée de chevalier sertie sur la pierre et pavée de diamants et rubis, couronnes superposées sur l’épaule, griffes et croix romanes ornant le chaton, maxime gravée sur le pourtour : « Vox populi, vox dei » (la voix du peuple est la voix de Dieu) en référence à l’appel à la croisade lancé par les prédicateurs itinérants ; pièce unique, création contemporaine de Lydia Courteille. Image tirée de l’ouvrage « Bagues d’homme » (Albin Michel) ©photo Benjamin Chelly/ Albin Michel.

Bague à poison, style Retour d’Egypte, scarabée ouvrant en pâte de verre ©Bernard Saint Génès

La même bague, ouverte ©Bernard Saint Génès

L’École des Arts joailliers : lieu d’initiation à la culture joaillière

Créée en 2012 par la maison Van Cleef et Arpels, l’École des Arts joailliers – située à deux pas de la place Vendôme – est un lieu de transmission de la culture joaillière. Le cursus y est libre. Chaque élève choisit les cours qui l’intéressent. Ceux-ci sont dispensés, en français et en anglais, par des artisans d’art, gemmologues ou historiens de l’art. Tous les publics sont les bienvenus. Jusqu’à aujourd’hui, l’École a accueilli environ 30 000 élèves de trente-sept nationalités et de tous âges. L’École se délocalise régulièrement. Pour son premier déplacement, en 2013, elle a séjourné deux semaines à Tokyo. Elle sera à New York dans quelques semaines et à Dubaï au printemps prochain.

Infos pratiques :

École des Arts joailliers : 31, rue Danielle-Casanova, 75001 Paris : site de l’École

Galerie Yves Gastou : 12, rue Bonaparte, 75006 Paris : site de la galerie Gastou

À lire :

Delphine Antoine, Yves Gastou, antiquaire du futur, éditions Norma, Paris, 2011, 320 p., 77 €

Un hors-série de Connaissance des Arts « Bagues d’homme, collection Yves Gastou » est offert au visiteur.

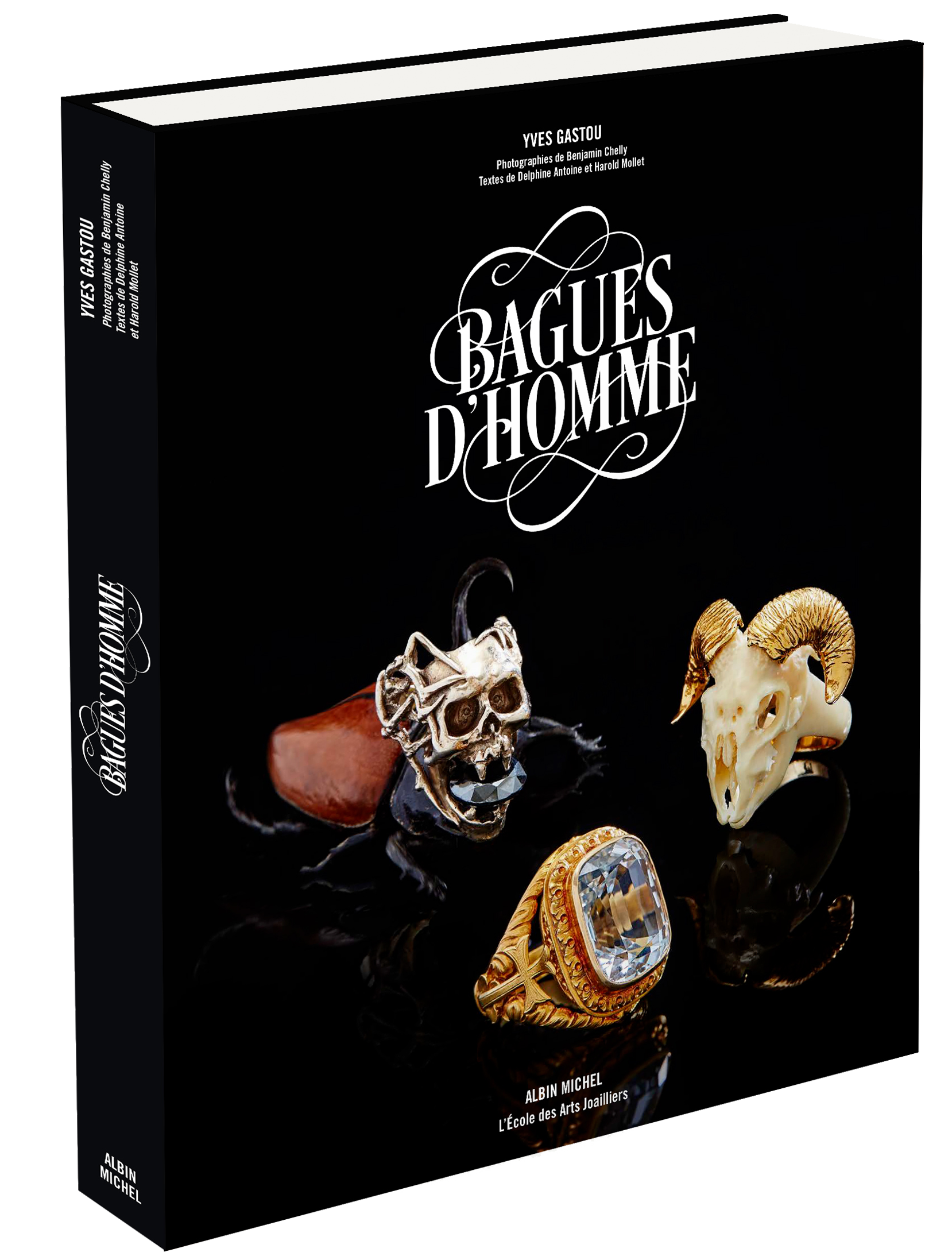

Bagues d’hommes Collection d’Yves Gastou, textes de Delphine Antoine et Harold Mollet ; photographies de Benjamin Chelly, éditions Albin Michel, 2018,

303 p., 49 € :