La Cité de la Tapisserie d'Aubusson, entre tradition et création

Sandrine Zilli

sandrine@histoiredumobilier.com

En 2010, dans la foulée de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de la tapisserie d’Aubusson, la Cité internationale de la tapisserie a ouvert ses portes. Son rôle est de conserver, exposer, faire connaître les tapisseries d’Aubusson, et ce, sans rester figée dans le passé.

Brève histoire de la tapisserie d’Aubusson, du Moyen Âge au 21e siècle !

Comme tous les artisanats, la tapisserie a connu des temps de splendeur et de déclin. Au Moyen Âge, elle jouait un rôle prépondérant dans l’aménagement des intérieurs aisés. À la fois décoratives et utilitaires, les tentures isolaient les murs de l’humidité et du froid tout en les agrémentant de scènes figuratives. Les tapisseries, que l’on pouvait aisément déplacer, correspondaient au mode de vie seigneurial, en partie itinérant.

Millefleurs à la Licorne, vers 1480-1510 ; atelier de la Marche, collection de la Cité internationale de la tapisserie © Éric Roger

Ici, une licorne, debout et de profil, tient le blason de Jean de Chabannes, qui a combattu auprès de François Ier en Italie, et un heaume de chevalier lui-même surmonté d’un petit lion, référence au surnom du chevalier en question : « le petit lion ».

Les musiciennes, entre 1550 et 1560 ; atelier de la Marche, collection de la Cité internationale de la tapisserie © Studio Nicolas Roger

Ces deux tapisseries sont dites mille-fleurs : leur fond est parsemé d’abondantes fleurs, d’espèces différentes. Étonnamment géométrisées dans le premier cas, les fleurs sont traitées au naturel dans le second.

Verdure à feuilles de choux (détail), seconde moitié du 16e siècle, atelier de la Marche ; collection de la Cité de la tapisserie © Éric Roger

Les millefleurs passent de mode au début du 16e siècle, supplantées par les verdures dont le sujet quasi exclusif est la nature, une nature foisonnante jusqu’à en devenir inquiétante, peuplée d’animaux réels et fantastiques. Dans le lointain, la présence d’un paysage plus ouvert, d’une ville, d’un château ou d’une église rappelle la place modeste de l’homme dans la création.

Mille-fleurs et verdures sont apparues dans les Flandres et ont rapidement été adoptées par les liciers de la Marche. Les compositions flamandes se diffusaient par divers biais : installation en Creuse de liciers flamands, achat de cartons (modèles) venus du nord. Par ailleurs, un solide réseau marchand reliait les Flandres, Paris, Lyon et le Massif central.

L’époque des grands récits

Au 17e siècle, la Bible, la vie des saints, la mythologie ou les romans inspirent particulièrement les peintres cartonniers qui déclinent les épisodes en diverses tapisseries.

Le martyre de sainte Barbe (sainte patronne des liciers), 1678, atelier marchois © Guéret, musée d’art et d’archéologie

La légende de Barbe se déploie sur plusieurs mètres. Sur la gauche, la jeune fille, emprisonnée dans une tour sur ordre de son père, reçoit l’apparition du Christ. Au centre de la composition, la malheureuse est aux mains de ses bourreaux tandis que la colombe du Saint-Esprit descend sur elle et qu’un ange lui apporte la couronne et la palme du martyre. À droite, trône le père de la sainte, qui avait ordonné son martyre. Des scènes annexes peuplent l’arrière-plan.

Au cours du 18e siècle, les Français s’enrichissent et la culture française rayonne. Les besoins en produits de luxe augmentent considérablement. Légèreté et goût du bonheur imprègnent alors les arts, ce que reflètent pastorales et scènes galantes inspirées des grands peintres du temps : Watteau, Boucher, Oudry et Huet.

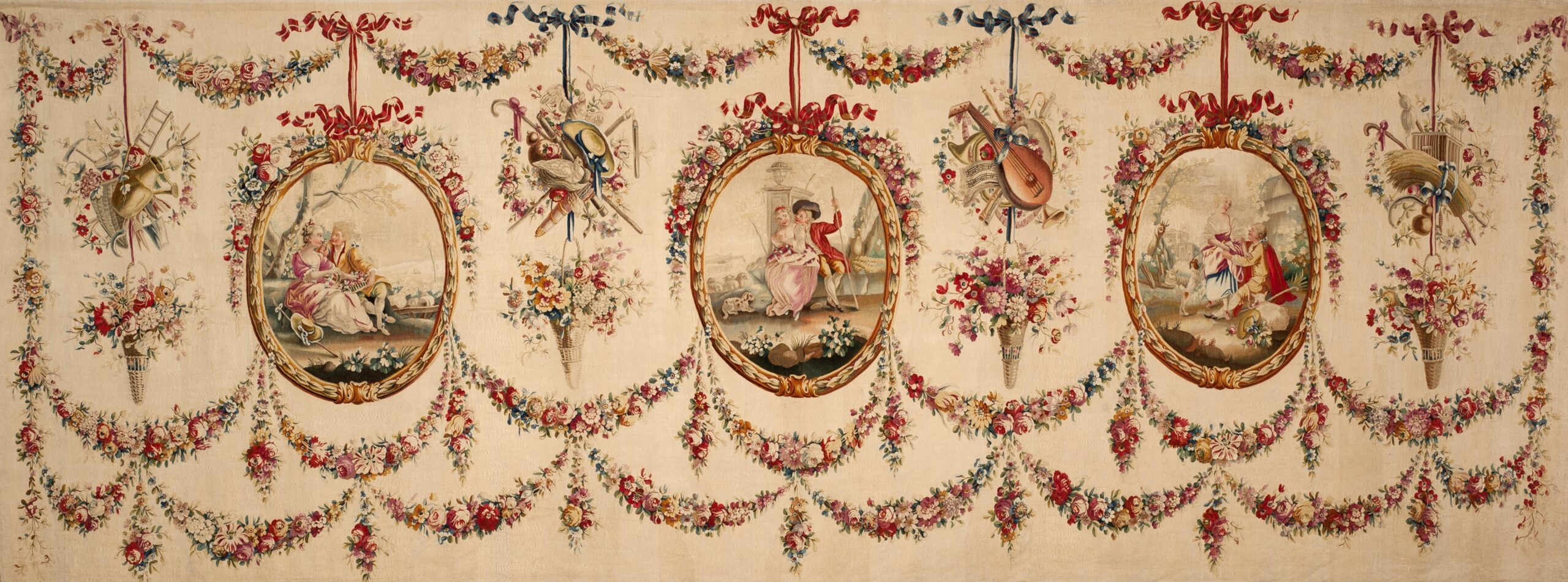

Tapisserie à alentours abritant trois médaillons illustrés de scènes galantes, seconde moitié du 18e siècle, atelier d’Aubusson, collection de la Cité de la tapisserie d’Aubusson © Éric Roger

Pour répondre à une clientèle plus variée, Aubusson propose trois qualités de tissage en fonction de la finesse des fils. Cette tapisserie à alentours, comprenant 9 fils de chaîne au cm2, est de qualité supérieure.

Une nouvelle organisation

Au 19e siècle, l’activité s’industrialise. De grandes manufactures voient le jour – Sallandrouze, Croc-Jorrand, Bracquenié, etc. – employant des centaines d’ouvriers. Pour la première fois, toutes les activités nécessaires à la réalisation d’une tapisserie d’Aubusson – teinture des fils, peinture de modèles, tissage – sont réunies au même endroit.

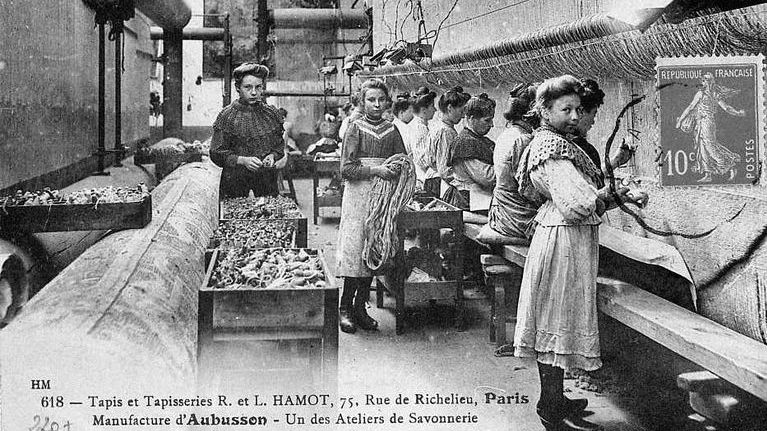

Carte postale ancienne : « velouteuses » au travail

Jusqu’alors, à Aubusson se pratiquait exclusivement la tapisserie de basse lice (c’est-à-dire sur des métiers horizontaux). Au sein de ces nouvelles manufactures, le tapis – ras ou velouté – prend une place prépondérante. Désormais les riches intérieurs se parent bien plus de tapis au sol que de tapisseries murales. Comme les tapisseries, les tapis ras se tissent sur des métiers de basse lice, tandis que les tapis veloutés (épais) sont réalisés sur un métier de haute lice (vertical), presque exclusivement par des femmes (les velouteuses).

La fabrication de tapis se mécanise peu à peu au cours du 19e siècle, avec l’introduction de métiers à vapeur alimentés par l’eau de la Creuse.

« L’Aurore » ou « Les trois écoles nationales des arts décoratifs (Aubusson, Paris et Limoges) » © Éric Roger

Cette œuvre est caractéristique de l’art nouveau des années 1900. De la chevelure de la jeune femme, aux feuillages en passant par l’encadrement : tout n’y est que courbes et entrelacs. En ajoutant au tissage traditionnel de la tapisserie une bordure tissée en point noué, technique habituellement réservée au tapis de sol, cette œuvre témoigne du renouveau de la tapisserie d’Aubusson dès la fin du 19e siècle sous la houlette de l’ENAD – école nationale des arts décoratifs. On a parfois tendance à attribuer ce renouveau exclusivement au peintre Jean Lurçat. Or, s’il a joué un rôle indéniable dans l’essor des commandes et la modernisation des cartons, Lurçat n’a entamé sa collaboration avec Aubusson qu’en 1937.

Création contemporaine

Après la Seconde Guerre mondiale, des galeristes ont encouragé des artistes de renommée internationale – Le Corbusier, Picasso, Braque ou encore Dali – à créer des compositions destinées à être transposées en tapisserie. La Cité internationale de la tapisserie s’inscrit dans la lignée de cette démarche volontariste.

La Nef des tentures de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson © Cité internationale de la tapisseire

La Nef des tentures qui, dans une mise en scène théâtrale, présente des tapisseries et tapis réalisés du Moyen Âge au 20e siècle, invite les artistes contemporains à se familiariser avec l’histoire et les techniques de la tapisserie d’Aubusson. Pour concevoir « Confluentia » – un lac tissé s’étendant entre deux meubles –, l’architecte designer Bina Baitel s’est inspirée des couleurs verdures tissées à Aubusson aux 17e et 18e siècles, ainsi que de la manière dont les liciers d’alors interprétaient l’eau en juxtaposant des bandes de couleurs.

« Confluentia », de Bina Baitel, tissage Atelier Françoise Vernaudon (Nouzerines), 2012 © Collection de la Cité internationale de la tapisserie

« Peau de Licorne », textile et céramique ; œuvre de Nicolas Buffe (artiste), Patrick (cartonnier), Roger Thierry (teinturier) Atelier Guillot (tissage), CRAFT Limoges (pièces en céramique), 2010 ; Aubusson, collection de la Cité internationale de la tapisserie © Nicolas Roger Studio

« Peau de licorne » a été réalisée en partenariat avec un autre grand acteur de la création contemporaine en Nouvelle-Aquitaine : le CRAFT (Centre régional des arts du feu et de la terre) situé à Limoges. Ce tapis unit deux savoir-faire séculaires : tapisserie d’Aubusson et porcelaine de Limoges.

« Bleue », tapisserie de basse lice (chaîne en coton et trame en laine) ; composition de Marie Sirgue, teinture Thierry Roger, tissage Atelier A2 ; Aubusson, collection de la Cité de la tapisserie © studio Nicolas Roger

« Bleue » transpose en tapisserie une bâche plastique longtemps pliée et qui viendrait d’être dépliée. Reflet de la lumière sur le plastique, pliures marquées : de loin l’illusion est parfaite. En se rapprochant, le spectateur constate que c’est une œuvre tissée, parfaitement plate et mate.

« Sans Titre », composition de Mathieu Mercier, tissage Atelier Legoueix, 2011 ; collection de la Cité de la tapisserie d’Aubusson

Autre parfait rendu de l’illusion, mais cette fois sans reflet de lumière. De près, il est évident que « Sans Titre » est un tissage ; de loin, et a fortiori sur une photo, impossible à voir !

Au-delà d’une superbe collection, la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson est donc un lieu de création, mais aussi d’enseignement de la tapisserie de basse lice. Par ailleurs, le Mobilier national y a des ateliers de restauration.

Atelier d’apprentissage de tapisserie de basse lice de la Cité de la tapisserie © Creuse Tourisme