Les mystères de la Dame à la Licorne

Sandrine Zilli

sandrine@histoiredumobilier.com

Elle a donné son nom à un roman, son image orne coussins, crayons à papier, carnets ou mugs. Elle nous est familière, mais que sait-on exactement de cette superbe tenture ? Où a-t-elle été tissée, par qui et pour qui ? Quel peintre de grand talent en a fourni le modèle ?

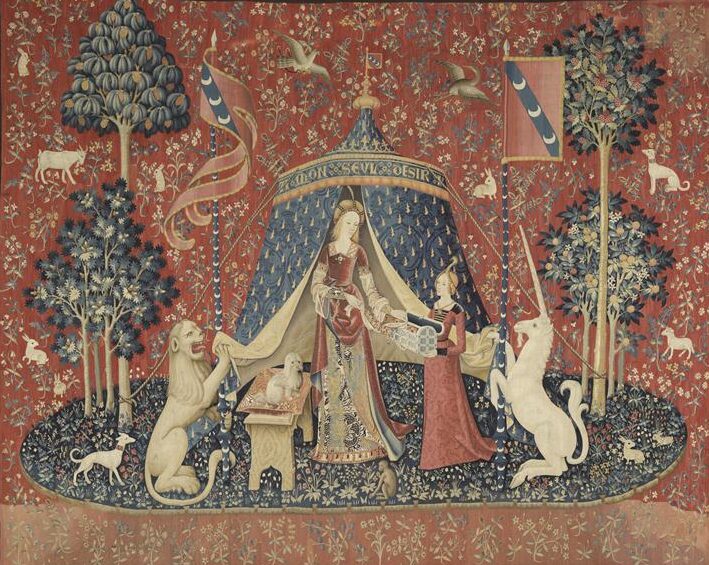

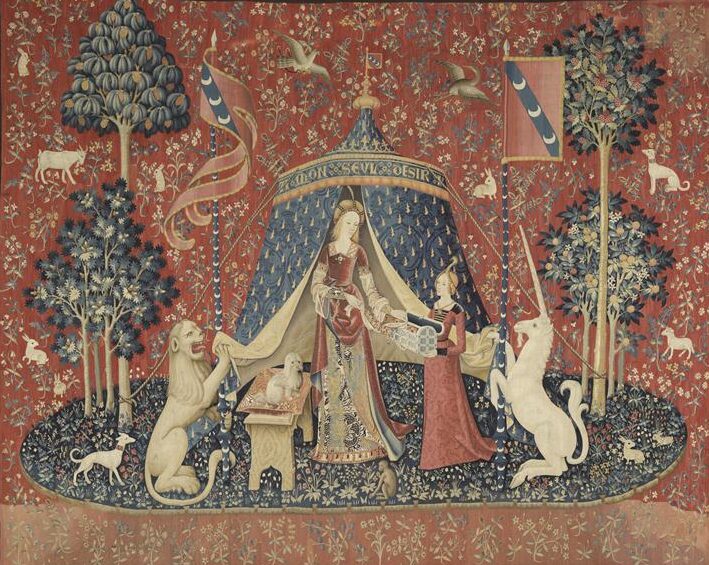

« À mon seul désir », sixième et dernière tapisserie de la « Dame à la Licorne » ; Paris, musée de Cluny

Lorsqu’à l’été 1882, le musée de Cluny (Paris) accueille les six tapisseries formant la tenture de la Dame à la Licorne, cela fait près de deux siècles qu’elles sont accrochées aux murs du château de Boussac, dans la Creuse. Elles y étaient arrivées par héritage. Dans les années 1840, George Sand a largement contribué à sa notoriété.

Égarements romantiques

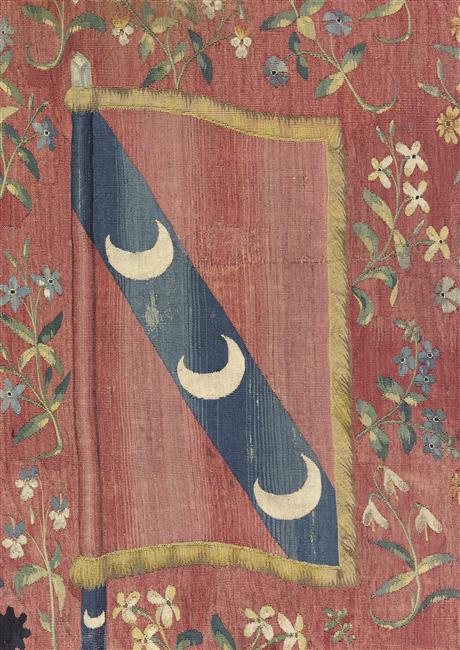

Sand a évoqué huit tapisseries, induisant les historiens en erreur. Il n’y en a jamais eu que six. De plus, l’écrivaine a voulu voir dans les croissants ornant chaque tapisserie une référence à l’Islam, affirmant que les tapisseries avaient dû être tissées à la demande du prince ottoman Zizim. Contraint à l’exil, le Turc avait effectivement séjourné en Creuse entre 1483 et 1488 ; une des tours du château de Bourganeuf porte encore son nom.

Aux armes de la famille Le Viste

Détail de la Vue ; Paris, musée de Cluny

George Sand avait d’elle-même douté du caractère exclusivement turc du croissant, soulignant qu’on le trouve sur les écussons d’une foule de familles nobles en France. Quatre décennies plus tard, Edmond Du Sommerard – conservateur du musée de Cluny – a aisément identifié les armes de la famille Le Viste : une bande d’azur chargée de trois croissants d’argent. Originaires de Lyon, les Le Viste s’étaient installés à Paris, où plusieurs membres de la famille menaient une brillante carrière dans l’administration royale. Ne manquait plus que l’anoblissement à cette ascension sociale exemplaire. Les prétentions aristocratiques des Le Viste qui, on le sait, ont été déçues, expliqueraient l’évocation de la guerre – prérogative militaire. La tente de la sixième et dernière tapisserie évoque celles que l’on dressait à proximité du champ de bataille. George Sand remarque par ailleurs le caractère naturaliste de la licorne, non passante ou rampante comme sur une pièce d’armoirie, mais donnant la réplique, presque la patte à une femme ; femme qu’elle décrit jeune, mince, longue, blonde, vêtue de costumes différents, tous à la mode de la fin du 15e siècle.

Luxe et élégance

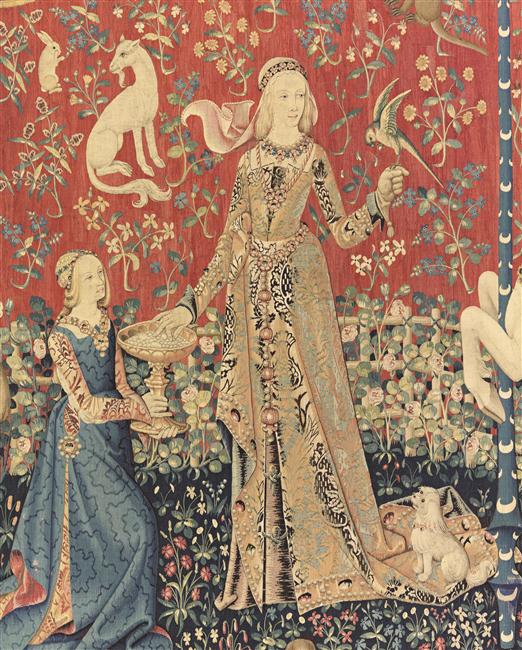

« Le Goût », une des six tapisseries de la tenture de la Dame à la Licorne ; Paris, musée de Cluny

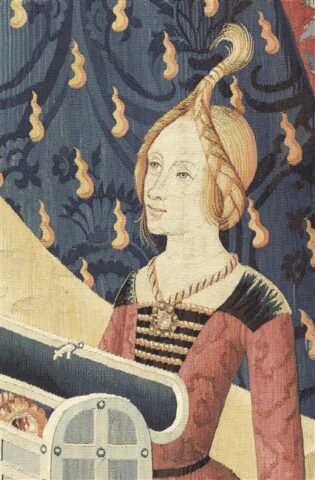

Détail de « À mon seul désir » ; Paris, musée de Cluny

Détail de « L’Ouïe » ; Paris, musée de Cluny

L’ œil du spectateur est immédiatement frappé par les dimensions impressionnantes de ces tapisseries et par l’harmonie de sa composition et de ses couleurs. Chaque tapisserie comprend une « île » flottant sur un fond rouge. L’île et le fond sont parsemés de fleurs, branchages et petits animaux. La prédominance du rouge – couleur particulièrement onéreuse au Moyen Âge – témoigne du luxe de cette tenture.

Six tapisseries pour cinq sens

A.F. Kendrick, médiéviste attaché au département des tapisseries du Victoria and Albert Museum (Londres), est le premier, en 1921, a explicité l’iconographie de cinq de ces tapisseries : chacune illustre un sens. Son interprétation fait aujourd’hui l’unanimité.

Détail de « La Vue » ; Paris, musée de Cluny

La licorne se contemple dans le miroir que lui tend la jeune femme.

Détail de « L’Ouïe » ; Paris, musée de Cluny

La jeune femme joue d’un orgue grâce à sa suivante qui en actionne les soufflets.

Détail du « Goût » ; Paris, musée de Cluny

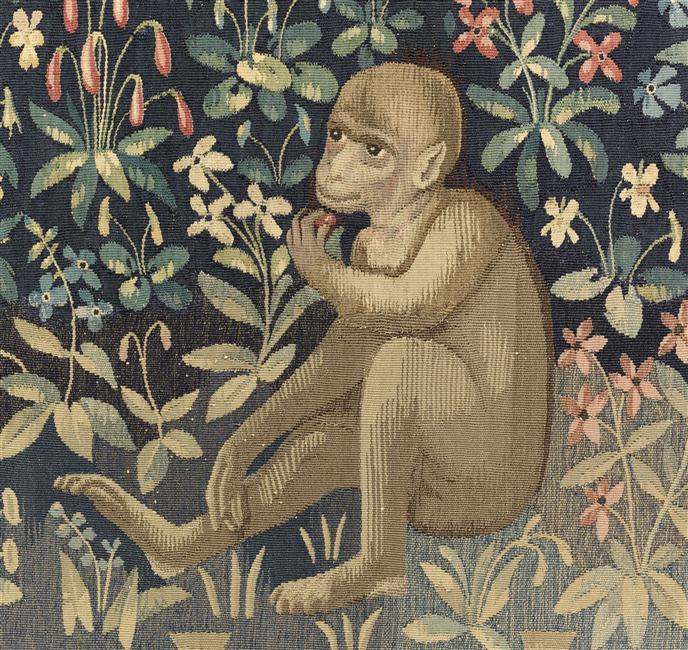

Détail du « Goût » ; Paris, musée de Cluny

La dame prend une friandise dans un drageoir. Sur son autre main, gantée, est perchée une perruche tenant une dragée dans ses griffes, tandis qu’un petit singe porte la douceur à sa bouche, achevant le geste de sa maîtresse.

Détail de « l’Odorat » ; Paris, musée de Cluny

La dame tresse une couronne d’œillets tandis que le petit singe porte à ses narines une des fleurs qu’il vient de dérober dans le panier.

Détail du « Toucher » ; Paris, musée de Cluny

La dame tient d’une main la corne de l’animal fabuleux et, de l’autre, une lance.

« À mon seul désir », dernière des six tapisseries constituant la tenture de la Dame à la Licorne ; Paris, musée de Cluny

Détail de « À mon seul désir » ; Paris, musée de Cluny

La sixième et dernière tapisserie est plus énigmatique. La jeune femme est debout devant une tente dont les pans sont tenus par un lion et une licorne, formant un cadre solennel. Sa servante tient un coffret ouvert. Des études approfondies laissent penser que la jeune femme n’est pas en train de choisir un somptueux collier, mais au contraire, d’y renoncer. Elle le dépose dans le coffret, geste à mettre en relation avec l’inscription au sommet de la tente : À mon seul désir. La belle jeune femme ne serait pas soumise à ses sens – donc à ses passions –, mais les dominerait. Selon cette interprétation, cette tenture prend une forte dimension morale.

Où, quand et comment ?

On ignore le nom du peintre de grand talent qui a fourni les cartons (modèles) des tapisseries constituant la tenture de la Dame à la Licorne. On a rapproché ces compositions du style de Jean d’Ypres, actif à Paris de 1484 à 1508. Dans cette hypothèse, les cartons auraient donc été conçus à Paris entre ces deux dates. Le tissage parfait est, sans conteste l’œuvre de liciers chevronnés travaillant dans un haut lieu du tissage, une ville des Flandres ou peut-être Paris. La Dame à la Licorne conserve ses secrets.

À lire : Élisabeth Delahaye, « La Dame à La Licorne », éditions RMN, 2007