Chantal Chirac, le carton de tapisserie devient œuvre d’art

Sandrine Zilli

sandrine@histoiredumobilier.com

Depuis 35 ans, Chantal Chirac, antiquaire installée à Aubusson, restaure et vend des cartons de tapisserie. Elle nous accueille dans son atelier-boutique, où elle a aussi aménagé un musée du carton de tapisserie.

Musée du carton de tapisserie et pont de la Terrade © Creuse Tourisme

Chantal Chirac nous contant l’histoire du carton et plus généralement de la tapisserie d’Aubusson © Creuse Tourisme

Étrange nom que « carton » !

C.C. : Certes, le mot induit en erreur. Rien à voir avec ce qu’on appelle communément un carton. Le terme nous vient de l’italien carta qui signifie « papier ». Le carton, c’est le patron, le modèle qui sert au tissage d’une tapisserie ; il a les mêmes dimensions que la tapisserie finale.

Une tapisserie et son carton ; Aubusson, musée du carton de tapisserie © Creuse Tourisme

De quelle époque sont les cartons que l’on trouve aujourd’hui ?

C.C. : La datation est approximative. Les plus anciens remontent au 18e siècle ; les plus nombreux sont du 19e et du 20e siècle. Il s’agissait d’outils de travail ; une fois inutilisables, sauf exception, on s’en débarrassait.

Une tapisserie et son carton ; Aubusson, musée du carton de tapisserie © Creuse Tourisme

Si la tapisserie est de style médiéval, le carton, lui, est bien plus tardif (19e siècle). Aucun carton du Moyen Âge n’est parvenu jusqu’à nous.

Les liciers utilisent-ils aujourd’hui encore un carton ?

C.C. : Bien sûr. Le carton – à savoir le modèle – est toujours indispensable, mais le médium a changé. La photo a supplanté la toile ou le papier d’autrefois.

Les liciers reproduisent donc en laine le carton.

C.C. : Disons plutôt qu’ils l’interprètent. Le carton est à la tapisserie ce que la partition est à la musique. Le carton, c’est une base qu’il s’agit d’interpréter. Un même carton peut servir à tisser plusieurs tapisseries. Elles seront semblables, jamais parfaitement identiques. Il y aura quelques variantes de couleurs, de contrastes, en fonction de ce qu’on souhaite obtenir, en fonction de la sensibilité de l’artisan, de son expérience, etc.

Qui fabrique le carton ?

C.C. : La première étape, c’est la maquette, c’est-à-dire l’œuvre originale d’un artiste ou d’un maître d’atelier. La maquette est un dessin, une gouache ou une peinture à l’huile, un collage, dont les dimensions peuvent être très variables. Et, c’est à partir de cette maquette que le carton est réalisé. Le peintre cartonnier traduit le langage pictural de l’artiste en langage textile du licier. Des couleurs et des contrastes pertinents en peinture ne le sont pas forcément en laine.

Maquette avec annotation concernant l’agrandissement ; Aubussson, musée du carton de tapisserie © Creuse Tourisme

A-t-on conservé le nom des peintres cartonniers d’autrefois ?

C.C. : Non, ils sont restés anonymes, leur tâche ne consistant qu’à recopier des modèles, souvent fournis par de grands artistes qui, eux, sont passés à la postérité. Sous Louis XIV, Charles Le Brun – qui a, entre autres, conçu le plafond de la galerie des Glaces à Versailles – a fourni de nombreux dessins aux liciers de la manufacture des Gobelins à Paris. Entre Charles Le Brun et les liciers, des cartonniers sont intervenus. Sous Louis XV et Louis XVI, François Boucher, Jean-Baptiste Oudry, Jean-Honoré Fragonard ont fourni des modèles aux liciers. Ces scènes champêtres ou galantes, très séduisantes, sont restées en vogue tout au long du 19e siècle.

Des artistes fournissent des maquettes que des peintres cartonniers transposent en cartons.

C.C. : Exactement, mais toujours en les adaptant. Il faut les agrandir – les tapisseries sont souvent de très grandes dimensions – et aussi inverser la composition. Les liciers travaillant sur l’envers, si on veut obtenir une composition identique à celle fournie par l’artiste, il faut que le carton soit inversé.

Un seul peintre cartonnier réalisait l’ensemble du carton ?

C.C. : Non, plusieurs peintres travaillaient sur un même carton. Leur tâche était souvent spécialisée : certains peignaient exclusivement les fonds de verdures, d’autres les animaux, d’autres (les plus doués) des personnages.

Certains cartons sont très petits et semblent avoir été découpés.

C.C. : Tout à fait. Il était fréquent de « mélanger » différents cartons afin de varier l’offre. On découpait des éléments intéressants – un animal, de petits personnages, des fleurs… – qu’ensuite on agençait de différentes manières. Cette méthode du remploi était fréquemment utilisée pour la tapisserie de siège. L’assise par exemple accueillait un motif central cerné d’un alentour. On interchangeait aisément motifs centraux et alentours.

Élément découpé d’un carton – méthode du remploi ; Aubussson, musée du carton de tapisserie © Creuse Tourisme

Élément découpé d’un carton – méthode du remploi ; Aubussson, musée du carton de tapisserie © Creuse Tourisme

Exemple de remploi sur un dossier de fauteuil ; Aubussson, musée du carton de tapisserie © Creuse Tourisme

Comment vous est venu ce grand intérêt que vous portez au carton de tapisserie ?

C.C. : Par mon métier. Je me suis installée à Aubusson comme antiquaire en 1988. Rapidement, des particuliers m’ont apporté de grands papiers enroulés sur eux-mêmes, peints de fleurs, de scènes galantes ou historiques, en me disant : On les a trouvés dans le grenier ; vous les prenez ou on les jette ! Par ailleurs, les années 1980 et 1990 ont vu la fermeture de plusieurs grandes manufactures – Tabart, Hamot, Bracquenié, Picaux… Des stocks extraordinaires de cartons sont sortis de leurs réserves, sans susciter beaucoup d’intérêt dans un premier temps. Ça n’a pas duré !

Et vous vous êtes mise à acquérir ces cartons ?

Ces peintures, abondamment manipulées, souvent abîmées, m’ont tout de suite parlé. J’acquiers des sacs de cartons enroulés sur eux-mêmes que je ne découvre vraiment qu’une fois dans mon atelier. En les déroulant j’ai souvent eu de très belles surprises. Au début, j’en confiais la restauration à ma tante, Colette Gouin, restauratrice de peintures, qui m’a encouragée à les restaurer moi-même. J’avais moi aussi été formée à la restauration de tableaux. Comme j’étais antiquaire, logiquement je les revendais après les avoir restaurés.

La restauration d’un carton est-elle particulière ?

C.C. : Les cartons ont été beaucoup manipulés, ils sont restés longtemps roulés. Ils ont parfois été découpés en lamelles pour faciliter le tissage. Bref, ils sont abîmés. Mais certains amateurs apprécient ces objets qui racontent une histoire. Je les restaure plus ou moins en fonction du souhait de mes clients. On même tirer un parti esthétique de leur découpage en lamelles.

Élément d’un carton de tapisserie des « Chasses de Maximilien », célèbre tenture du 16e siècle, abondamment tissée par la suite ; Aubusson, musée du carton de tapisserie © Creuse Tourisme

Ainsi, le carton, qui n’est pas une œuvre à part entière, le devient une fois restauré.

C.C. : On peut dire ça en effet. Simple outil à l’origine, il devient une œuvre d’art une fois marouflé et accroché au mur. Les antiquaires et les décorateurs l’ont bien compris. On les sauve de la destruction en leur donnant une nouvelle destination.

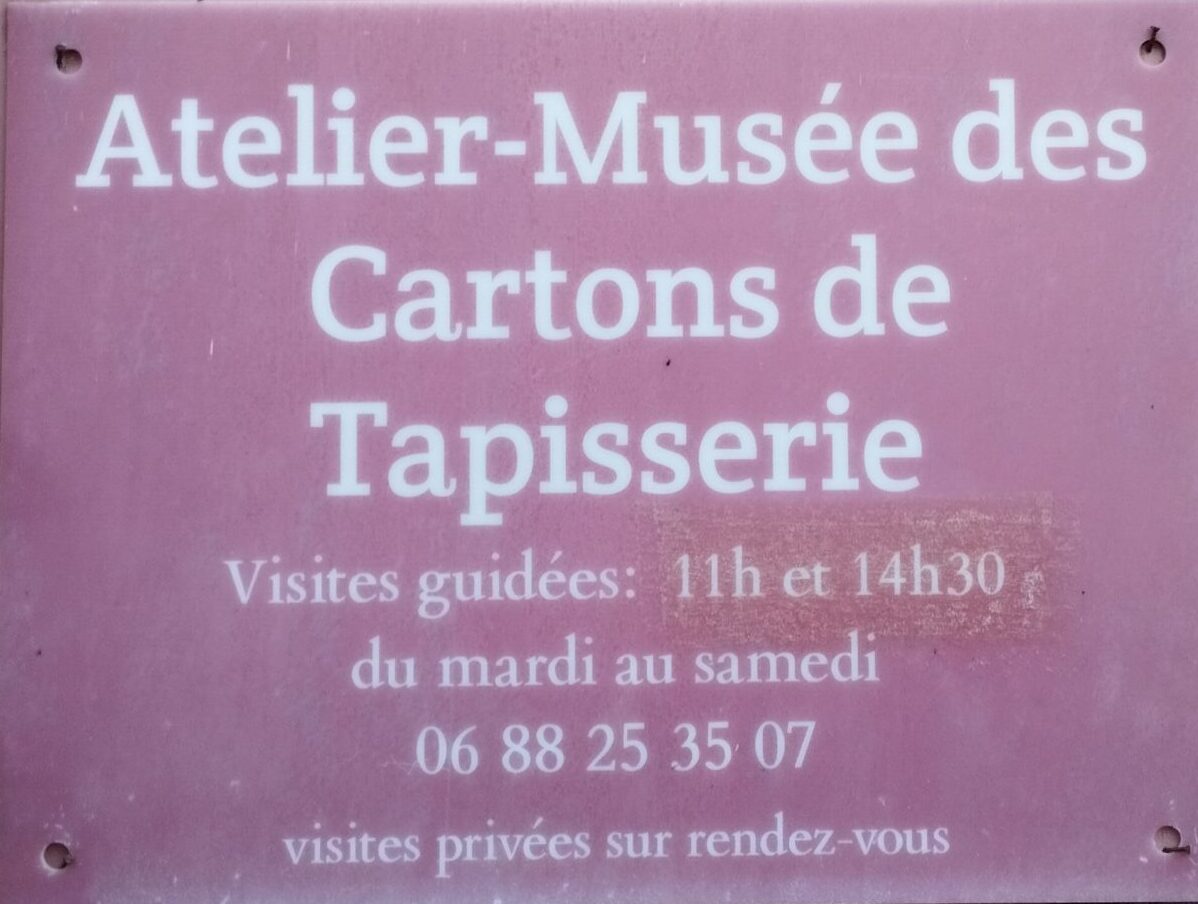

Vous avez aussi créé un musée du carton.

C.C. : Oui, pour le faire connaître et aimer. C’était l’aboutissement logique de mon travail sur les cartons. C’est un musée associatif, installé dans l’ancienne maison d’octroi d’Aubusson, dans le quartier de la Terrade, autrefois quartier des liciers.

À lire : Chantal Chirac, « Le carton de tapisserie d’Aubusson », éditions Vial, 2010