La toile de Jouy, iconique depuis 250 ans

Sandrine Zilli

sandrine@histoiredumobilier.com

1758 – règne de Louis XV. L’indienneur allemand Christophe-Philippe Oberkampf arrive à Paris. Le jeune homme est talentueux et ambitieux. À sa mort, près de soixante ans plus tard, il laisse une des entreprises les plus prospères de France : la manufacture de toile de Jouy.

Pierre-Antoine Labouchère, « Les bâtiments de la manufacture de toile de Jouy », matériaux, vers 1845 © musée de la Toile de Jouy

Pierre-Antoine Labouchère, « Les bâtiments de la manufacture de toile de Jouy », matériaux, vers 1845 © musée de la Toile de Jouy

Toile de Jouy, une appellation parfois abusive

De nos jours, « toile de Jouy » est un terme générique désignant une cotonnade imprimée en Europe. Or, ne devraient être qualifiées de « toiles de Jouy » que celles imprimées à la manufacture Oberkampf en activité de 1760 à 1843 à Jouy – aujourd’hui Jouy-en-Josas.

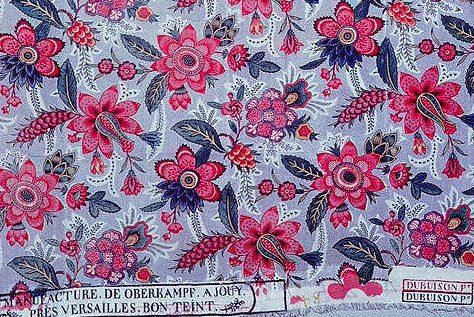

Fleurs, coton imprimé à la planche de bois, à Jouy ; New York, The Metropolitan Museum of New York, fonds Rogers

Le nom du fabricant et le lieu de fabrication doivent apparaître au début et à la fin du rouleau de tissu – au chef et à la queue des pièces stipule l’arrêt royal de 1759 autorisant la fabrication d’indiennes en France.

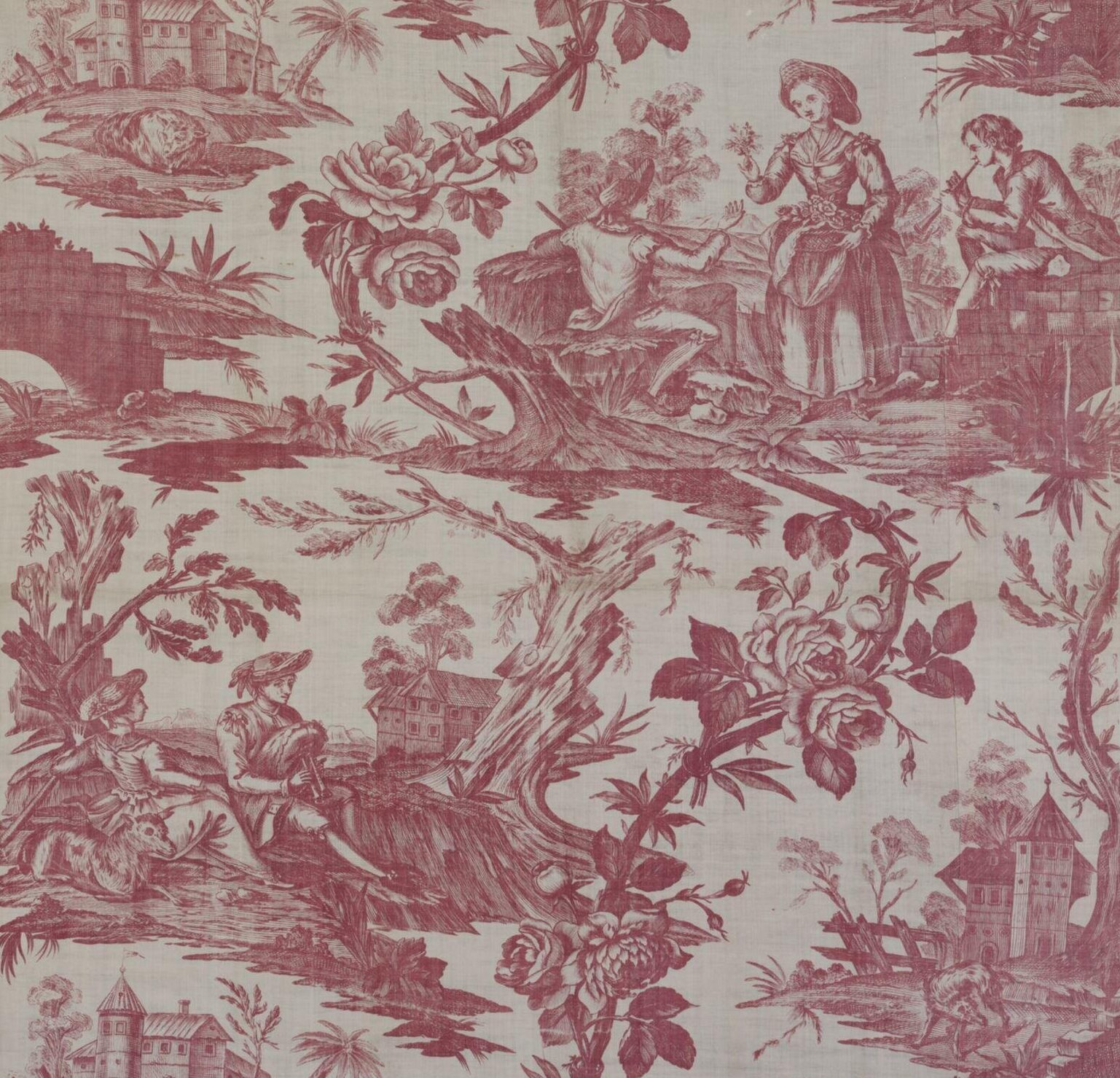

La toile de Jouy évoque pour la plupart d’entre nous de petites scènes champêtres, roses ou bleues. Or, celles-ci ne représentent qu’une infime partie de la production de cette manufacture : sur les quelques 30 000 motifs dessinés à Jouy, seule une centaine représente ces fameux petits personnages. Les motifs floraux sont largement plus nombreux.

Scènes pastorales, coton imprimé à la plaque de cuivre à Jouy, vers 1780 ; Londres, Victoria and Albert Museum

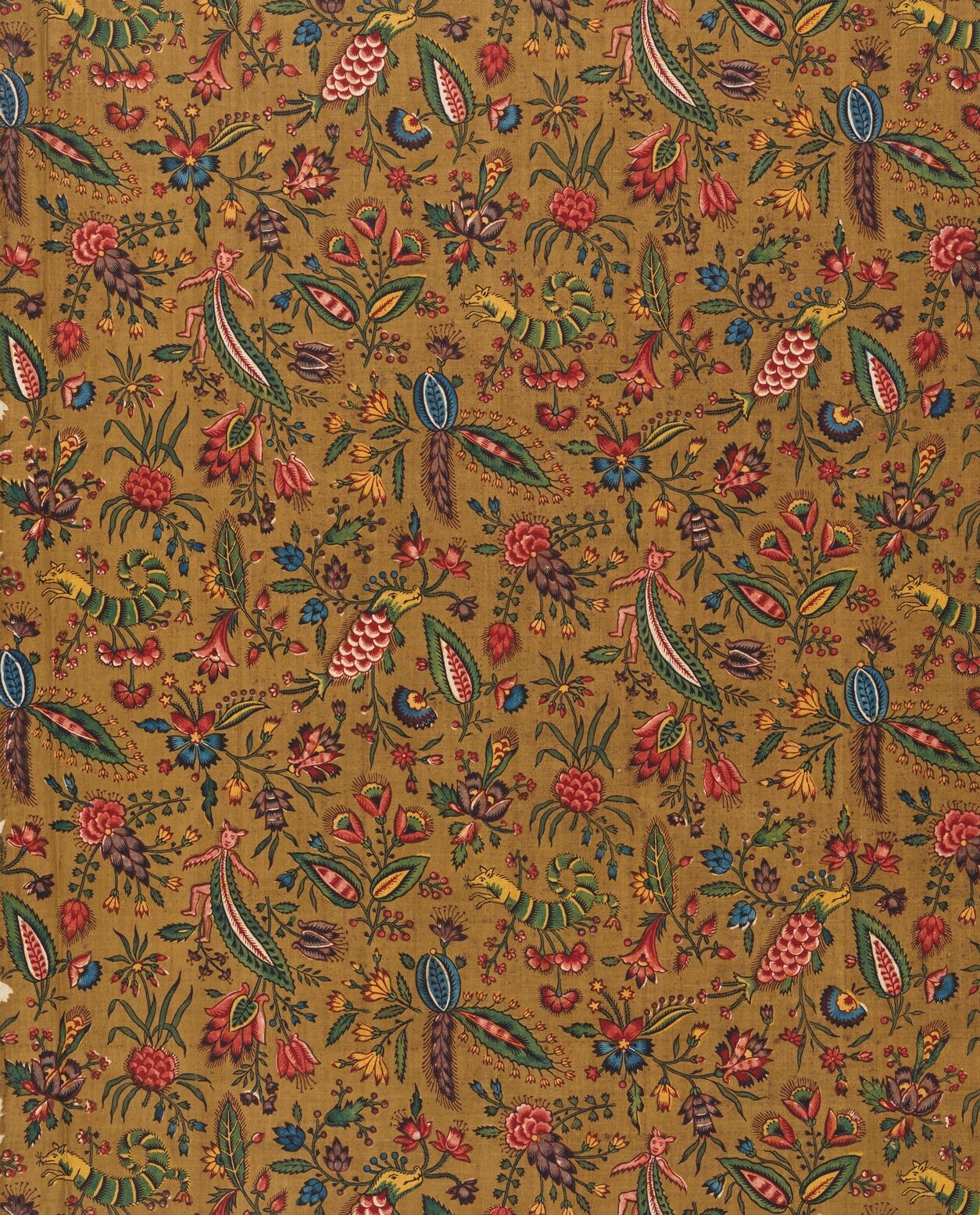

« Les Coquecigrues », coton impirmé à la planche de bois, à Jouy, vers 1785 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, fonds Rogers

Ananas et fleurs, coton imprimé à la planche de bois, à Jouy, 1785 ; New York, The Metropolitan Museum of Art, don de William Sloane Coffin

L’ananas – venu d’Amérique – est un sujet en vogue au 18e siècle. Il apparaît sur plusieurs toiles de Jouy, traité de manière plus ou moins stylisée et souvent associé à des fleurs. À la même époque, Buffon tentait de l’acclimater au climat versaillais, au jardin botanique de Louis XV à Trianon.

Le goût de l’indienne

Depuis le 17e siècle, les Européens fortunés apprécient les produits exotiques. En témoignent les meubles d’ébénisterie et les porcelaines, mais aussi leur goût pour le café, le thé ou le chocolat. Dès le 16e siècle, les Portugais avaient introduit en Europe des toiles de coton indiennes. Ces étoffes légères et aux couleurs vives y ont rapidement enthousiasmé la bonne société qui s’est mise à porter des vêtements d’indienne et à en tapisser murs et sièges. Bientôt des fabricants européens tentent d’imiter ces indiennes et de nombreuses manufactures d’Inde se mettent à produire des tissus destinés à la clientèle européenne, mais aussi à la clientèle africaine. En effet, les indiennes sont une monnaie pour acquérir des esclaves en Afrique.

Albert Eckhout, « Portrait de femme noire et de son enfant », huile sur toile, 1641 ; Copenhague, Nationalmuseet

Cette jeune femme africaine déportée au Brésil porte une jupe en cotonnade d’Inde.

Jean-Étienne Liotard, « Monsieur Levett et mademoiselle Hélène Glavani en costume turc », huile sur carton, vers 1740 ; Paris, musée du Louvre © GP-RMN, Franck Raux

Ce tableau peint à Constantinople, alors capitale de l’empire ottoman, représente deux Occidentaux vêtus à la turque et assis sur un divan garni d’une cotonnade indienne. Avant de se répandre en Europe, en Afrique et aux Amériques, les cotonnades peintes en Inde s’exportaient dans toute l’Asie.

Drapiers normands et soyeux lyonnais se plaignent de la concurrence de ces cotonnades et, en 1686, Louis XIV interdit à la fois l’importation de ces toiles et la fabrication en France de toiles imitant les indiennes. Les indienneurs français, souvent protestants, quittent le pays à la suite de cette prohibition ou, quelque temps plus tard, en raison de la révocation de l’édit de Nantes.

Pierre-Bernard Morlot, « Marguerite Deurbroucq et son esclave », huile sur toile, 1754 ; Nantes, musée des ducs de Bretagne

Au 18e siècle, l’immense majorité des Européens portaient des vêtements de laine, de chanvre ou de lin, difficiles à teindre et dont la sensation sur la peau n’est pas toujours agréable. Les plus riches pouvaient, eux, porter des soieries, superbes mais résistant mal à l’exposition à la lumière et au lavage. Les cotonnades changent la donne : elles sont en effet agréables au toucher et leurs couleurs résistantes. La vivacité et la résistance de leurs couleurs s’obtiennent grâce à des sels métalliques – l’impression sur toile de coton est aussi une histoire de chimie !

Notons qu’à la date où Pierre-Bernard Morlot exécute le portrait de Marguerite Deurbroucq, la fabrication, l’achat et a fortiori le port d’indienne étaient interdits en France. Ces tissus étaient importés illégalement, notamment de Suisse.

L’interdiction royale – qui n’était d’ailleurs que partiellement appliquée et n’avait pas fait disparaître la mode des cotonnades peintes – est levée en 1756. C’est l’époque à laquelle Oberkampf (1738-1815), artisan allemand formé aux techniques de l’impression de toile et de la gravure, arrive à Paris. Les mauvaises conditions de travail qui lui sont proposées le poussent à vite prendre son indépendance. Il n’a que vingt et un ans lorsqu’il crée sa propre manufacture à Jouy.

La fabrication de toile nécessite beaucoup d’eau et de vastes espaces pour étendre les toiles afin de les faire sécher. Jouy est un tout petit village – moins de 500 habitants au milieu du 18e siècle, l’espace n’y manque pas –, situé sur les bords d’une rivière, la Bièvre. De plus, le village est à la fois proche de Versailles – où vivent le roi et sa cour, donc la clientèle fortunée – et suffisamment éloigné de Paris pour que les ouvriers ne soient pas tentés de proposer leurs services à d’autres manufactures.

Trois techniques d'impression

Trois techniques se sont succédé à Jouy, sans pour autant s’exclure. La première, l’impression à la planche de bois – celle pratiquée en Inde – permet une impression en couleurs, chaque couleur nécessitant un passage. À partir de 1770, Oberkampf a introduit l’impression à la plaque de cuivre. Son dessin est d’une grande précision, mais les motifs ne peuvent être que monochromes. Enfin, l'impression au rouleau de cuivre, introduit à Jouy en 1797, permet une impression en continu, ce qui augmente considérablement les rendements.

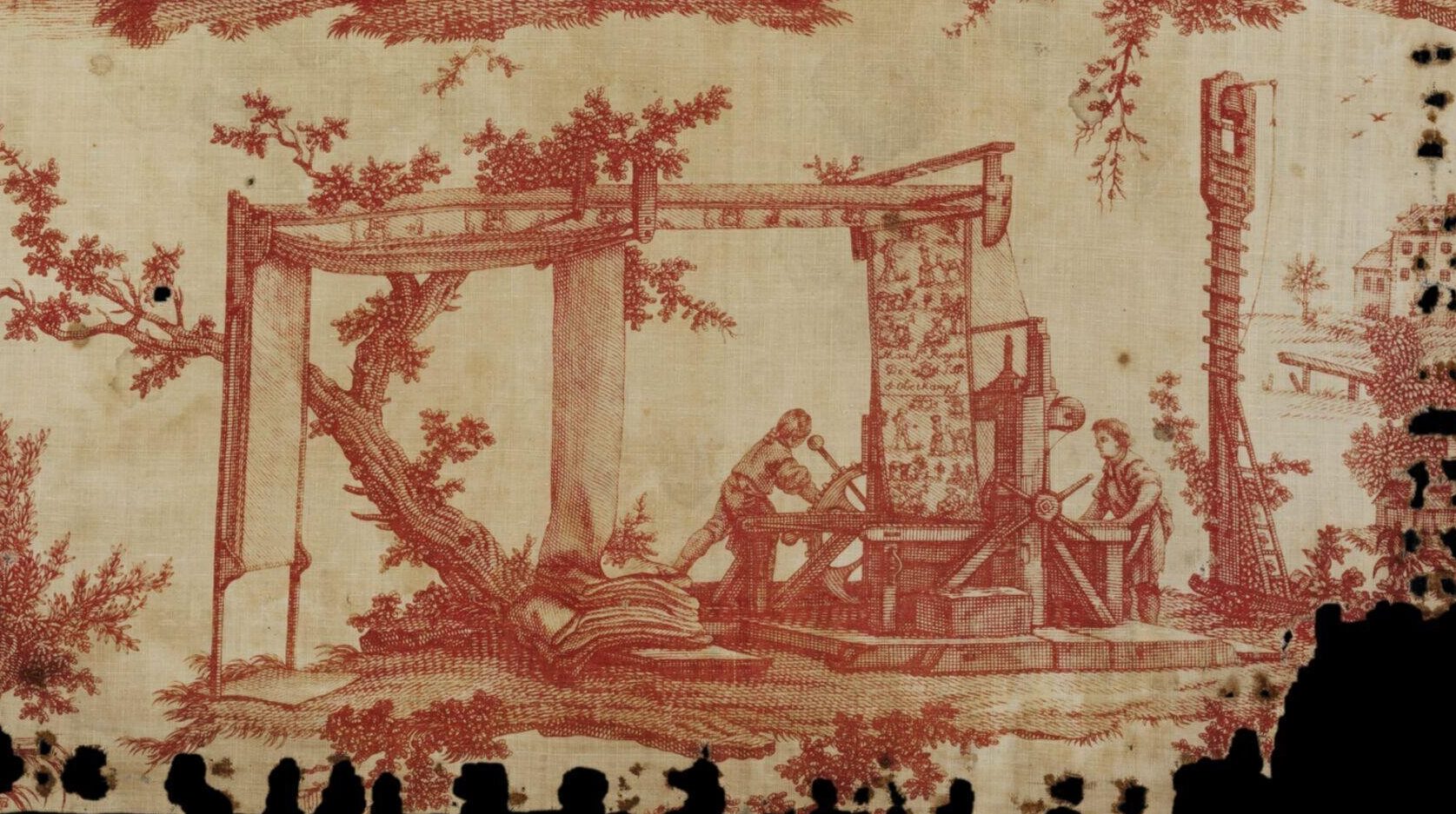

« Les travaux de la manufacture », toile de Jouy d’après un dessin de Jean-Baptiste Huet, coton imprimé à la plaque de cuivre, 1783 ; Londres, Victoria and Albert Museum

Le modèle Les travaux de la Manufacture, dessiné par le peintre Jean-Baptiste Huet pour marquer l’accession de l’entreprise de M. Oberkampf au statut de manufacture royale, décrit différentes opérations nécessaires à la fabrication d’une toile de Jouy.

« Les travaux de la manufacture » (détail) ; Londres, Victoria and Albert Museum

Au fil du processus, la toile est plusieurs fois lavée et battue à l’aide d’un fléau.

« Les Travaux de la manufacture », toile imprimée à Jouy ; New York, The Metropolitan Museum of Art, Fonds Rogers

Les toiles étaient suspendues pour sécher et étendues pour blanchir au soleil. L’activité dépendait donc beaucoup de la météo.

« Les travaux de la manufacture » (détail) ; Londres, Victoria and Albert Museum

Ce morceau de toile de Jouy nous montre un ouvrier imprimant à la planche de bois. Placée sur la toile, la planche est vigoureusement frappée au moyen d’un maillet. On obtenait ainsi un motif en continu, sans raccord.

« Les travaux de la manufacture » (détail) ; Londres, Victoria and Albert Museum

Cette partie de la toile des « Travaux de la manufacture » représente l’impression au rouleau. La toile passe entre un rouleau de cuivre gravé et un rouleau compresseur.

Un succès jamais démenti

La personnalité d’Oberkampf explique le succès immédiat et pérenne de la toile de Jouy. Bon gestionnaire, Oberkampf s’est emparé des innovations techniques – impression à la plaque de cuivre, puis au rouleau – mises au point en Grande-Bretagne, où la révolution industrielle s’est amorcée dès la fin du 18e siècle. Il a également su renouveler les motifs afin que la toile de Jouy reste à la mode.

La mort d’Oberkampf en 1815 – l’année de Waterloo – marque le début du déclin de sa manufacture, sans en être l’unique explication. Certes, le fils Oberkampf, qui a repris la manufacture, n’a pas l’envergure de son père, mais les conditions économiques ont changé. Le blocus continental imposé à la France rend difficile l’importation de coton.

La liquidation de la manufacture de Jouy en 1843 ne marque pas la fin de la toile de Jouy. En effet, de nombreux imprimeurs de textiles rachètent les cylindres et les plaques à imprimer et continuent à diffuser les modèles, par ailleurs abondamment copiés. Dans les années 1980, Dior et Vivianne Westwood ont réinterprété les toiles de Jouy.

Si Jouy était la manufacture d’impression de toiles de coton la plus célèbre, elle n’était pas la seule. On en trouvait à Orange, Mulhouse, Nantes, Angers…

Joseph Gabriel Maria Rossetti, « L’atelier de pinceautage de la manufacture d’Orange », huile sur toile, 1764 ; Orange, musée municipal

Les toiles imprimées à la planche de bois peuvent être reprises au pinceau ; ce sont des femmes qui s’en chargent : les pinceauteuses.

Ouvrages consultés pour cet article :

-

Serge Chassagne, Oberkampf : un entrepreneur capitaliste au siècle des Lumières, éd. Auber-Montaigne, 1980, 339 p.

-

Mélanie Riffel, Sophie Rouart (photographies de Marc Walter), La toile de Jouy, éd. Citadelles et Mazenod, 2023, 217 p.

-

Sarah Grant (photography by Christine Smith), Toiles de Jouy : french printed cottons 1760-1830 ; V&A publishing, 2010, 144 p.

À visiter :

-

Le musée de la Toile de Jouy à Jouy-en-Josas : consulter le site du musée et le site de la boutique du musée

Reconstitution du bureau d’Oberkampf dans sa manufacture de Jouy © Jouy-en-Josas, musée de la toile de Jouy

Le musée de la toile de Jouy, ouvert en 1977, œuvre à la préservation et à la valorisation de la toile de Jouy. Au-dessus du bureau de M. Oberkampf est accroché un tableau illustrant la visite de Napoléon Ier à Jouy en 1807, au cours de laquelle l’empereur a remis la Légion d’honneur au fondateur et directeur de la manufacture.

Scènes antiques, coton imprimé au rouleau de cuivre, à Jouy, vers 1808 ; New York, The Metropolitan Museum of Art

Les murs du bureau d'Oberkampf sont tapissés d'une toile de Jouy ornée de scènes antiques placées dans des cercles et des losanges sur fond d'écailles.